La sentenza definitiva non verrà emessa – si prevede – che alla fine della prossima primavera o, al più tardi, a estate inoltrata. Ma nessuno sembra, a questo punto, aver dubbi. La Roe vs. Wade, storica ed emblematica decisione con la quale, nel lontano 1973, la Corte Suprema sancì il “diritto costituzionale” all’aborto, altro ormai non è, come i condannati alla pena capitale accompagnati verso la “execution chamber”, che “a dead man walking”, un morto che cammina. Lo è al punto che la gran maggioranza dei media – chi con nient’affatto dissimulata gioia, chi con non meno palese rabbia e tristezza – già ha provveduto a scriverne il necrologio. Ed assai probabile è che gli altri – i non molti che ancora non ne hanno pubblicato l’annuncio mortuario – della Roe vs. Wade già tengano nel cassetto, pronto all’uso, quello che in gergo giornalistico si chiama “coccodrillo”.

A questa conclusione – ovvero alla (quasi) certezza che la sentenza prossima ventura cadrà sui cosiddetti “reproductive rights” come una vera e propria pietra tombale – i “cortesupremologi”, e non solo loro, sono giunti dopo aver seguito, nelle scorse settimane, le udienze preliminari del processo (Dobbs vs. Jackson Women Health’s Organization, è il suo titolo) chiamato a valutare la costituzionalità della legge che, approvata tre anni fa dal Congresso dello Stato del Mississippi, limita il diritto di interruzione della gravidanza alle prime 15 settimane di gestazione, in questo modo definendo quella che la parte avversa sostiene essere una del tutto arbitraria interpretazione della cosiddetta “fetal viability”, la viabilità del feto, formula che sta per la possibilità di vita “indipendente”, fuori dall’utero materno, del nascituro.

Breve storia d’una legge che ha fatto Storia

Breve excursus storico per meglio capire la natura del problema. Nel 1973 la Roe vs. Wade – poi ripresa e meglio calibrata, 21 anni più tardi, da un’altra fondamentale sentenza, la Planned Parenthood vs. Casey – aveva stabilito che l’interruzione della gravidanza era parte, e parte inviolabile, dei diritti alla “privacy” personale sanciti dalla cosiddetta “due process clause”, la clausola del processo dovuto, contenuta nel quattordicesimo emendamento della Costituzione, quello che, approvato nel 1868, al termine della Guerra Civile, aveva stabilito, con ovvio riferimento agli schiavi liberati, che nessun cittadino può essere privato “della vita, della libertà o della proprietà” senza “a fair procedure”, un equo processo. In sostanza: nel nome di questi diritti, la donna poteva, per libera scelta, interrompere la gravidanza fino al momento nel quale la “fetal viability” fosse stata scientificamente determinata dai medici (cosa che di norma avviene intorno alla ventiquattresima settimana di gestazione).

Come ben sa chiunque abbia una conoscenza anche solo approssimativa degli Stati Uniti, la Roe vs. Wade è immediatamente diventata – e tale è rimasta nell’ultimo mezzo secolo – un vero e proprio spartiacque tra l’America “liberal”, progressista e laica, che considerava quella sentenza, al pari di tutte le conquiste di libertà, un intoccabile baluardo dei diritti della donna, e l’America più conservatrice e bigotta, per la quale la Roe vs. Wade rappresentava e rappresenta, né più né meno, una licenza d’uccidere ed un’offesa al quel medesimo Dio, che come vuole un diffusissimo inno patriottico, “benedice l’America”. Per anni – in un bizzarro e ricorrente gioco delle parti – tutti i candidati che, per nomina presidenziale, aspiravano ad uno scranno della Corte Suprema (scranno che sarebbe poi stato da loro occupato vita natural durante, salvo volontarie dimissioni) sono stati chiamati ad esporre, come in una sorta di chimico “litmus test”, ovvero, con una classica domanda da dentro o fuori, le proprie posizioni in merito alla Roe vs. Wade. E per anni tutti, bisognosi di una maggioranza di voti, hanno regolarmente aggirato quella stessa “decisiva” domanda, negando, talora ai limiti della pantomima, ogni preconcetta opinione in merito. Nel pieno rispetto della Costituzione e dei “precedenti” – questo era il ritornello – avrebbero preso “senza pregiudizi” in considerazione la cosa solo nel momento in cui fosse stata loro concretamente presentata nel corso di un processo.

“Roe vs. Wade? Mai sentita nominare…”

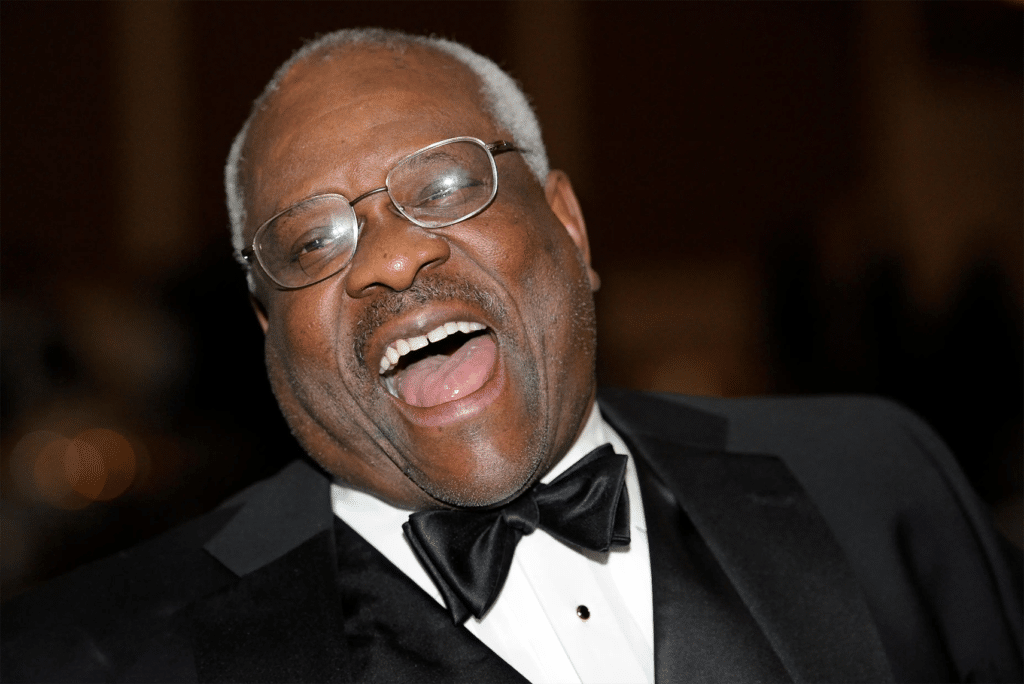

Insomma: approvatemi e saprete. Clarence Thomas, nominato da George Bush padre nel 1991 per rimpiazzare Thurgood Marshall, luminosa icona della lotta per i diritti civili (fu tra i grandi protagonisti della famosa Brown vs. Board of Education che, nel 1954, cancellò l’onta della discriminazione razziale nelle scuole pubbliche) arrivò addirittura a dire, in una frase rimasta negli annali per la sua surreale improbabilità, di non conoscere in assoluto il contenuto della Roe vs. Wade. Sfidò impavido il ridicolo, il giudice Thomas. E gli andò bene. Perché approvato al termine d’uno dei più spettacolari e torbidi processi di verifica – qualcuno ricorderà le accuse di molestie sessuali che contro di lui sollevò Anita Hill, una sua collega – è ancor oggi in carica. Ed a tutti gli effetti è – come sempre era apertamente stato, ben prima della nomina – il più radicale nemico della Roe vs. Wade.

Dunque, che cosa ha convinto la stragrande maggioranza degli osservatori – i pro ed i contro – che questa storica contesa è ormai sul punto di concludersi a favore dell’America “più conservatrice e bigotta”? Due cose, fondamentalmente. Ed entrambe piuttosto ovvie. La prima riguarda l’attuale composizione della Corte che, da oltre un anno, vanta una solida maggioranza conservatrice, a sua volta caratterizzata, al suo interno, da una maggioranza decisamente reazionaria: sei voti contro tre. La seconda riguarda, prevedibilmente, le cose che, ascoltando le argomentazioni delle due parti in causa, quei sei giudici hanno apertamente detto o lasciato intendere nel corso delle udienze preliminari.

Il problema a questo punto – tutti ne sembrano convinti – non è il se, né il quando (essendo la cosa comunque imminente), ma il come del decesso. Più in concreto: si tratta di vedere se, il prossimo giugno o giù di lì, i “diritti di riproduzione” delle donne americane verranno dalla maggioranza della Corte decapitati con un colpo netto – “ ‘na botta e via”, come nel famoso musical dice il Rugantino di fronte al patibolo – o se, mutilati e ridotti in stato comatoso, quei diritti verranno piuttosto condannati ad un più lungo ma non meno inesorabile addio. La legge del Mississippi non è, infatti, che la prima di una lunga coda. Lunga e “in crescendo”. Nel senso che i quindici mesi concessi alla donna da quel provvedimento non sono che il classico “canary in the coal mine”, il canarino che, nelle miniere di carbone, serve da sacrificale allarme nel caso di fughe di gas tossico. Fuor di metafora: la legge del Mississippi non è, a conti fatti, che una cavia (volutamente “moderata”) destinata a saggiare la disponibilità della Corte Suprema. In una legge del Texas, la prossima in linea, le settimane di gestazione scendono a sei. E non è un mistero per nessuno che il medesimo Mississippi già nasconda nella manica l’asso di un’altra legge che – in caso di convalida di quella già presentata – porta il periodo di viabilità dell’aborto ad un rotondissimo zero.

Una Corte che “pende a destra”

Non è da oggi, notoriamente, che gli equilibri politici della corte “pendono a destra”. E molte sono state, negli ultimi trent’anni, le prove di questa pendenza. Su tutte: la sentenza con la quale, nell’anno 2000, per 5 voti contro 4, la Corte consegnò– al termine d’un interminabile tormentone elettorale – la presidenza a George Bush figlio. Giusto per rinfrescare la memoria: Bush aveva, quell’anno, perso il suffragio popolare per oltre mezzo milione di voti, ma aveva conquistato la maggioranza nei collegi elettorali grazie alla sua vittoria per poco più di 500 (cinquecento) voti in Florida. Al Gore, il candidato democratico, aveva reclamato un riconteggio e la Corte Suprema dello Stato – come appariva logico ed equo data l’esiguità della vittoria di Bush – glielo aveva concesso. Invano, perché la Corte Suprema Federale, da Bush chiamata in causa, aveva bloccato tutto, di fatto regalando al candidato repubblicano la presidenza degli Stati Uniti d’America.

È stato tuttavia nel corso della presidenza Trump che – truccando le carte – l’America “conservatrice e bigotta” ha in pratica arraffato l’intero piatto, a tutti gli effetti sequestrando la Corte Suprema. Una storia, questa, che vale la pena riassumere. Nell’anno 2016, dopo la morte improvvisa del giudice Antonin Scalia – nominato da Reagan nel 1986 e, da allora, riconosciuto leader dell’ala “originalista” ed ultra-conservatrice della Corte – la maggioranza repubblicana del Senato, guidata da Mitch MCConnell, aveva materialmente impedito, rifiutando la convocazione di qualsivoglia udienza, l’approvazione della nomina di Merrick Garland, qualificatissimo ed assai moderato “nominato” di Barack Obama. Ragione del rifiuto: essendo il 2016 un anno elettorale – mancavano, al momento del decesso di Scalia più di otto mesi alle elezioni – era giusto, aveva sostenuto McConnel, soprassedere in attesa che fosse il nuovo presidente “scelto dal popolo” a proporre il nuovo membro della Corte. E così era stato. Dopo una decina di mesi era toccato a Trump, uscito vincitore dalle urne, nominare prima Neil Gorsuch e quindi, dopo le dimissioni del giudice Anthony Kennedy, Brett Kavanaugh. Entrambi, è appena il caso di sottolinearlo, giuristi di provatissima fede conservatrice. Come, per l’appunto, era a suo tempo stato il molto compianto (dalla destra) Antonin Scalia.

Un “impellente” dovere costituzionale

Fast forward all’inoltrato autunno dell’anno 2020. Il giorno 18 di settemre, quando, ancor regnante Donald Trump, alle nuove elezioni presidenziali non mancavano che 45 giorni, la storia s’è per molti versi ripetuta. E ripetuta al contrario. Al termine d’una lunga malattia era infatti passata a miglior vita Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte Suprema dal 1993 (nominata da Bill Clinton). Contrariamente a Scalia, la Ginsburg era un’icona del femminismo e della scienza giuridica più progressista, una riconosciuta e celebrata campionessa della lotta contro ogni forma di discriminazione. E, come Scalia, aveva abbandonato questa valle di lacrime nel pieno d’un anno elettorale. Stesse circostanze – anzi, circostanze infinitamente più chiare considerata la molto più ridotta prossimità delle elezioni – stessa regola? Neanche parlarne. Qualche ora appena dopo l’annuncio della morte della Ginsburg e a dispetto dei suoi ultimi desideri (“Mi auguro che il mio sostituto venga scelto dal nuovo presidente eletto”), Donald Trump, Mitch McConnell e l’intero apparato repubblicano (con la sola eccezione di due senatrici) avevano deciso che urgentissimo, anzi un’impellente “dovere costituzionale” era occupare lo scranno rimasto vuoto. Ed occuparlo, ovviamente, con un (o una) “originalista” di provata fede.

E così fu. Bruciando i tempi – i tempi ed anche molto consolidate regole procedurali – Donald Trump scelse e presentò al mondo la 48enne Amy Coney Barret, una molto qualificata allieva proprio di Antonin Scalia. E, ancor prima della solenne cerimonia di presentazione nel Rose Garden, Mitch McConnell già aveva da par suo comunicato al mondo come, debitamente forzando i tempi d’un iter d’approvazione di norma lungo almeno un trimestre, si sarebbe premurato di garantire alla nominata il “sì” del Senato prima del 3 novembre, vigilia del voto presidenziale.

Amy Coney Barrett entrò nella Corte Suprema – ancora ansimante per la fretta con la quale, grazie alla spericolata guida di Mitch McConnell, la sua candidatura aveva attraversato il processo di convalida – giusto un giorno prima che il popolo (sì, quel medesimo popolo al quale, secondo il McConnell versione 2016, doveva esser “lasciata la scelta”) andasse alle urne per eleggere il democratico Joe Biden. E con il suo arrivo – sancito con i soli voti repubblicani da un Senato la cui maggioranza sarebbe stata, solo qualche ora più tardi, ribaltata dai risultati delle urne – si chiudeva il cerchio del sequestro della Corte Suprema.

Il “tanfo” che soffoca la democrazia Usa

La Roe vs. Wade è, praticamente, morta quel giorno. È morta, a dispetto del fatto che, lungo tutto il suo mezzo secolo d’esistenza ha costantemente goduto di un’ampia popolarità, oscillante tra il 60 ed il 65 per cento. È morta (e morta ammazzata) nonostante tanto le ragioni giuridiche – i “precedenti” come li definisce la giurisprudenza anglosassone – quanto quelle scientifiche (i tempi della cosiddetta “viabilità” del feto) che l’avevano motivata 50 anni orsono siano tutte ancora, anzi, più che mai perfettamente vigenti. È morta – come nel corso del dibattimento ha ricordato il giudice Sonia Sotomayor – uccisa dalla politica, intesa nella sua più infima e faziosa accezione. Ed il suo ancor insepolto cadavere emette ora uno “stench”, un non più eludibile tanfo. “Will this institution survive the stench that this creates in the public perception that the Constitution and its reading are just political acts?”, potrà questa istituzione sopravvivere al tanfo d’una sentenza (quella, per l’appunto, che potrebbe cancellare la Roe vs. Wade n.d.r.) destinata ad alimentare, nella pubblica percezione, l’idea che la nostra lettura della Costituzione altro non è, a conti fatti, che un atto politico? Questo s’è chiesta Sonia Sotomayor. O meglio: questo Sonia Sotomayor ha chiesto – e presumibilmente continuerà a chiedere nei mesi a venire – ad una Corte che a maggioranza (6 contro 3, per l’appunto), appare ormai pronta, per ragioni squisitamente “di parte” (ovvero non costituzionalmente, ma politicamente motivate) a seppellire il diritto delle donne al controllo del proprio corpo.

Di questo miasma doveva in qualche modo esser consapevole anche Amy Coney Barrett, ultimo e frettoloso “entry” della Corte, quando giorni fa, in un’ovvia testimonianza di coda di paglia, giusto con queste parole – “Il mio compito oggi è quello di dimostrarvi che i membri della Corte Suprema non sono ‘a bunch of political hachs’, una banda di politicanti” – ha cominciato il suo intervento in una conferenza recentemente tenutasi in quel di Louisville, nel Kentucky. Ardua impresa, la sua, considerati i tempi ed i modi della sua nomina. E, soprattutto, considerato il fatto che proprio Mitch McConnell, l’uomo che di quella nomina aveva taroccato le carte, era, di quella conferenza, il principale oratore.

Ed il vero problema è che, nell’America d’oggi, non solo di questo si tratta. L’assalto alla Roe vs. Wade – antica ossessione della destra – non è a questo punto che un momento, il prologo, l’effetto collaterale di un più generalizzato e profondo attacco alla democrazia. Per le mani questa stessa Corte finiranno per passare, nei prossimi mesi, anche le leggi che, varate in pressoché tutti gli Stati a maggioranza repubblicana, vanno di questi tempi restringendo, in un maleodorante ritorno alla logica del “Jim Crow” (le leggi che, a suo tempo, hanno impedito, negli Stati del Sud, l’acceso alle urne alla gente di colore), puntano a restringere il diritto di voto. Sconfitto nelle ultime presidenziali il trumpismo – punto di arrivo d’un lungo ed antidemocratico processo degenerativo del Partito Repubblicano – va preparando la sua rivincita. E grida alla frode – quella, mai esistita, che avrebbe regalato la vittoria a Joe Biden – per preparare una frode vera. Una frode che istituzionalizza la frode. Una frode che ammazza la democrazia.

Sonia Sotomayor ha ragione. Parafrasando la celeberrima frase di Marcello nell’Amleto shakespeariano: c’è del marcio nella “più antica democrazia del mondo”, ormai ridotta, come la Danimarca della tragedia, ad “un giardino incolto, pieno tutto di malefiche piante”. Ed il fetore di tanta putredine va ben oltre le aule della Corte Suprema, ben oltre i destini dei “reproductive rights”. Come andrà a finire e difficile dire. Ma certo è che non basterà aprire una finestra per tornare a respirare aria pura. Anche perché, a ben vedere, l’aria della democrazia Usa del tutto pura non è mai stata.