Da ieri Donald J. Trump, 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America, è ufficialmente un imputato in attesa di giudizio. Attesa che, a quanto pare, sarà decisamente lunga. Juan M. Merchan, il giudice che ieri, nel chiuso di un’aula di giustizia dove non erano ammesse telecamere, ha nel nome della legge notificato a Trump i 34 capi d’accusa che pendono sul suo capo, ha infatti informato che la prima udienza del processo non si terrà prima del prossimo 4 di dicembre. Otto interminabili mesi. Duecento quarantacinque giorni durante i quali potrà accadere di tutto. O il contrario di tutto.

Ed il contrario di tutto – vale e dire, niente – è effettivamente quel che è accaduto ieri a Manhattan, nelle strade adiacenti all’edificio nel quale si andava svolgendo l’annunciato “arraignment”, la cerimonia d’incriminazione dell’illustre “presunto colpevole”. Nessun apocalittico evento, nessun tipo di “morte e distruzione” ha in effetti – com’era stato lugubremente profetizzato giorni fa sui social dall’allora ancora “imputando” ex presidente – avuto luogo nel cuore della Grande Mela. E nulla avrebbe potuto avvenire considerato che i 36mila poliziotti mobilitati per l’occasione hanno dovuto fronteggiare nel Collect Pond Park, adiacente alla Courthouse dove Trump veniva “martirizzato”, meno di duecento manifestanti – equamente divisi tra trumpisti e anti-trumpisti – ampiamente sovrastati, per numero e frastuono, dai rappresentanti dei media. Molto bellicosamente calata da Washington D.C. con l’ovvia intenzione di arringare patriottiche moltitudini, Marjorie Taylor Greene, fulgida stella nascente del Partito Repubblicano e implacabile custode del culto di Trump, ha a mala pena potuto pronunciare, sommersa dai fischi e dalle urla della controparte, qualche parola. Giusto quanto bastava per riproporre, appena udibile, il punto base, anzi, l’unico punto della sua filosofia politica: il Partito Democratico è “un partito di pedofili”. Ed è dalla vendetta di questi pedofili che bisogna salvare il “nostro” presidente e la Nazione tutta.

Che qualcosa del genere (niente, per l’appunto) dovesse accadere era per molti aspetti prevedibile. New York non è soltanto il luogo dove Donald Trump è nato. È anche – è soprattutto, anzi – il luogo dove, lui, figlio di un miliardario, ha, per così dire, cercato e creato se stesso; è l’arena dove, cercando se stesso ed suo sfolgorante ego oltre la sua ereditata ricchezza, ha rivelato in cubitali lettere dorate (quelle che ama porre all’ingresso d’ogni sua costruzione) la pacchiana, narcisistica, amorale natura delle sue ambizioni. New York è la città delle sue performance mediatiche, il palcoscenico delle sue bancarotte (sei in tutto) dei suoi dozzinali esibizionismi e del suo costante, spesso grottesco bisogno d’attenzione e di notorietà.

Nessuna città conosce Donald Trump meglio di New York. E, proprio per questo, nessuna città più di New York lo detesta. A New York (a Manhattan in particolare) il voto per Donald Trump ha a malapena raggiunto, nelle due ultime presidenziali, la doppia cifra. Ed è, New York, l’ultimo luogo dove una manifestazione pro-Trump possa essere organizzata con qualche possibilità di successo. Narrano le cronache come giorni fa, in quel di Broadway, nel teatro dove si rappresenta “Titanique” parodia-musical del celebre film dedicato all’ancor più celebre naufragio, uno degli attori si sia preso la libertà di gridare – ovviamente fuori dal copione – “È un scandalo che Trump sia ancora a piede libero”. E come abbia, per questo, ricevuto in risposta una prolungata ed entusiastica “standing ovation”. Non è per caso che, in queste ore – senza in pratica nessuna possibilità di vittoria – gli avvocati di Trump vanno reclamando lo spostamento del processo ad altra sede per “legitima suspicione”.

Tornando alle questioni legali. Di che cosa è accusato Donald Trump? In sostanza d’avere – in 34 occasioni, per l’appunto – dichiarato il falso in merito ai danari da lui versati, in tre diverse circostanze, al fine d’occultare, durante la campagna presidenziale del 2016, due o più relazioni extraconiugali. La prima – e la più nota – quella con la pornostar Stormy Daniels. La seconda con una modella di Playboy. Ed una terza, fino a ieri sconosciuta, con un uscere della Trump Tower – l’edificio-firma del trumpismo edilizio la cui pretenziosa monumentalità troneggia nella Fifth Avenue – che pare fosse al corrente di (e disposto a rivelare) qualche altro lato oscuro della vita del suo datore di lavoro (pare l’esistenza d’un figlio non legalmente riconosciuto). Il crimine non sta, ovviamente nei pagamenti in sé, ma nel modo menzognero col quale questi pagamenti – effettuati per molto indirette e contorte vie che qui troppo lungo sarebbe dettagliare – sono stati dichiarati. Ancor più precisamente: nel fatto che questi pagamenti sono stati falsamente (o fraudolentemente) dichiarati allo scopo di coprire un altro e molto più penalmente rilevante crimine. Nel caso specifico la violazione delle leggi che regolano finanziariamente le campagne elettorali.

Quanto forti sono le accuse?

Tanta roba (34 capi d’imputazione sono parecchi e, se tutti riconosciuti e tutti puniti con il massimo della pena potrebbero, in una fantasmagorica ed irrealistica ma divertente ipotesi, portare ad una condanna a 134 anni di carcere). E insieme anche pochissima ed inconsistente roba. Perché tutte le accuse sono, in realtà, basate su molto opinabili – e, in quanto tali, piuttosto fragili – basi giuridiche.

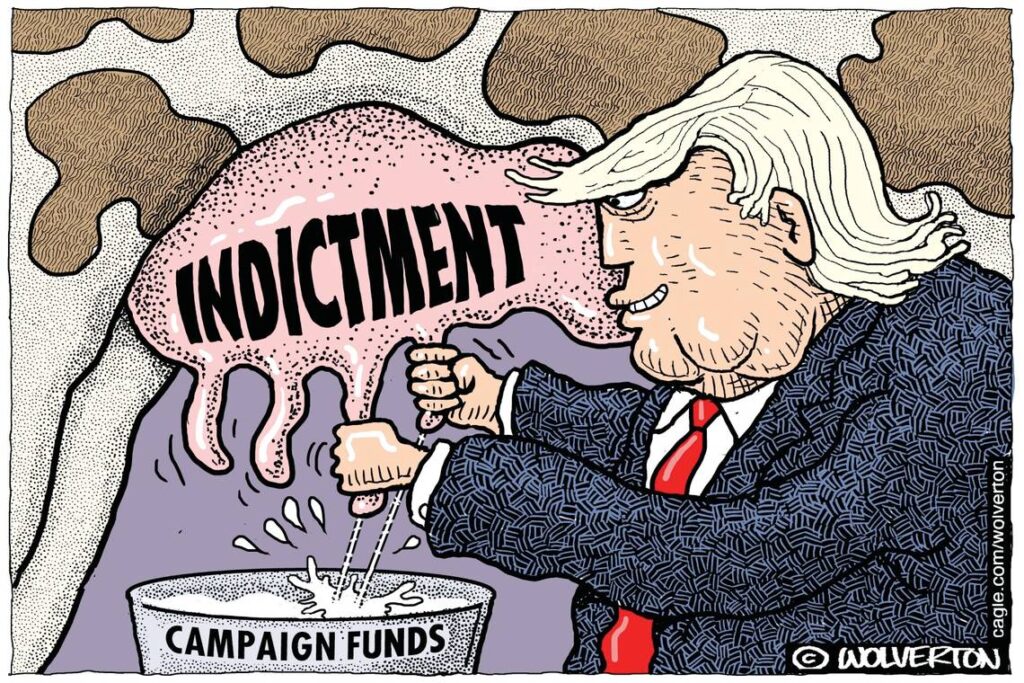

Molti esperti hanno in questi giorni paragonato il caso in questione con quello che, nel 2011 coinvolse John Edwards, senatore democratico di belle speranze ed aspirante “nominee” nelle presidenziali del 2008. Anche in quel caso si trattò di “hush money”. Ovvero: di danari versati, nel caso sotto le false sembianze di “rimborsi spese”, a Rielle Hunter, sua segretaria ed amante, con quale Edward aveva da tempo una relazione. Il senatore venne infine assolto da alcune delle imputazioni e da altre si salvò grazie ad una “hung jury”, una giuria che non aveva raggiunto la unanimità dei voti. E non pochi pronosticano che qualcosa del genere possa, alla fine della corsa, accadere anche a Trump. Con una differenza. Assolto, Edward vide comunque la sua brillante carriera politica finire irrimediabilmente in polvere. Assolto o condannato, è proprio sulle fondamenta di queste accuse, che Donald Trump sta – a discapito d’ogni suo possibile sfidante repubblicano – costruendo il proprio martirologio e la propria campagna per le presidenziali del 2024 (giusto ieri ha comunicato d’aver raccolto, da quando la voce d’una sua possibile incriminazione ha cominciato a circolare, più di otto milioni di dollari per la sua prossima campagna). Più ancora: Donald Trump sta usando queste accuse per rafforzare la sua presa – ormai storicamente non reversibile – sul Partito Repubblicano.

Inevitabile è, a questo punto, sottolineare il grande paradosso che sovrasta l’intera vicenda. L’incriminazione di Donald Trump è un fatto assolutamente storico. Mai, prima di Trump, un presidente era stato penalmente imputato. Unico ed imparagonabile precedente: quello di Ulysses Grant, finito agli arresti per non più d’un paio d’ore nel 1872, quando correva il terzo anno del suo primo mandato presidenziale. La sua colpa? Aver violato i limiti di velocità nell’attraversare, a bordo d’una carrozza a cavalli, l’incrocio tra M Street e la 13sima Strada, in quel di Washington D.C. (tra l’altro dell’incidente non si ebbe notizia fino al 1908, quando l’agente che effettuò l’arresto – un afro-americano di nome William West – venne intervistato dal Sunday Star, un quotidiano della capitale). Quanto sconfortante ci si chiede – o addirittura quanto nefasto – è che questa “ora fatale” (giusto per usare un lessico caro a chi oggi governa l’Italia) sia scandita dal più volatile dei molti reati consumati da Donald Trump?

Domanda più che legittima. Donald Trump deve rispondere di almeno una dozzina di crimini tutti infinitamente più gravi, tutti infinitamente più concreti e chiaramente perseguibili, di quelli relativi al “hush money” pagati a Stormy Daniels: l’assalto al Congresso del 6 gennaio del 2021 (un altro “unicum” nella storia degli Stati Uniti, da molti, nient’affatto fantasiosamente, definito un tentativo di colpo di Stato); il tentativo di frode consumatosi in Georgia (ricordate la telefonata con la quale Trump chiedeva al Segretario di Stato, responsabile del processo elettorale, di “trovargli” gli 11.780 di cui aveva bisogno per vincere?); l’occultamento doloso di documenti top-secret dopo la sconfitta elettorale, più dozzine di reati fiscali, almeno sette denunce per assalto sessuale e via delinquendo…

La vera tragedia

Il punto vero – la vera tragedia americana che va oggi consumandosi, il dato di fatto che, in qualche modo, rende irrilevante la legittima domanda di cui sopra – è tuttavia questa. Quale che sia l’imputazione rivolta a Trump, non può che solidificare la posizione di Trump come carismatico leader del Partito Repubblicano (carismatico nel peggiorativo senso di capo ed oggetto di un culto). E questo perché il crimine – il crimine della sovversione anti-democratica – è oggi la vera cifra di quello che, in altre ere geologiche, fu il partito di Abraham Lincoln.

Già lo abbiamo sottolineato in precedenti articoli. Come testimoniato da tutti i risultati elettorali, Trump è la zavorra che trascina politicamente e moralmente a fondo il Partito Repubblicano. Ed è anche una zavorra dalla quale il GOP non vuole, né può liberarsi. Per quale ragione? Per puro masochismo politico? Per un cronico caso di ideologica cecità, per una malattia politica, per una forma di mentale degenerazione che rende il partito incapace di leggere o di vedere quel che si muove al di fuori di se medesimo? Anche di questo, ovviamente, si tratta. Perché il GOP è ormai un partito fanatizzato. E perché proprio questo è, ad ogni latitudine, quel che di norma caratterizza ogni forma di fanatismo. L’elemento di fondo, tuttavia, il nodo politico che davvero spiega gli atteggiamenti apparentemente autolesionistici del Partito Repubblicano ai tempi di Trump è, non il masochismo, ma il suo ormai irreversibile divorzio dalla democrazia. O, più concretamente: perché non è nella democrazia e nelle sue regole, ma nel sovvertimento di entrambe, che questo Partito Repubblicano cerca la strada per una vittoria.

“I am your warrior… I am your retribution”

Rientrato in serata da imputato nella sua reggia di Mar-a-Lago, in Florida, Donald Trump è tornato a rivolgersi, con toni più che mai tenebrosi ed esaltati alla “sua” America. Un America in cerca di vendetta perché derubata, nel 2020, della “sua vittoria”. Un’America che, senza di lui – martire e, nel contempo, vendicatore – non è che perdizione. Soltanto lui, ha detto ribadendo un concetto diventato ormai il leitmotiv della sua campagna, può evitare l’esplodere di una Terza Guerra mondiale. Soltanto lui può salvare l’America e il mondo da una totale distruzione. E per questo soltanto lui può, anzi, deve – cancellando il furto del 2020 ed in quella che a tutti gli effetti sarà, vincere o morire, una “battaglia finale” – uscire trionfatore dalle prossime elezioni presidenziali. “I am your warrior. – va ripetendo Trump – I am your justice. And for those who have been wronged and betrayed: I am your retribution”. Io sono il vostro guerriero, Io sono la vostra giustizia. E per quelli che hanno subito torti e sono stati traditi: io sono la vostra vendetta…”.

Dalla Casa Bianca, intanto, solo silenzio. Nella sua quotidiana conferenza stampa, ignorando le domande dei giornalisti, la portavoce di Joe Biden, Karin Jean-Pierre, ha parlato solo e soltanto – e con molto positivi accenti – dell’entrata nella NATO della Finlandia. Per qualche politologo, Joe Biden, seduto sulla proverbiale sponda del fiume, sta attendendo di veder passare, autodistrutto, il cadavere del nemico. Una efficace strategia? Può essere. Il problema, tuttavia, è che quel cadavere è anche una metà della “più antica democrazia del mondo”…