“Se lè koulèv mourri, ou konn longè li”. Solo quando il serpente muore, puoi dire quanto è lungo. Questo recita, in lingua creole, un antico proverbio haitiano. E pressoché certo è che proprio questo, uccidere il serpente per prenderne le misure – o, fuor di metafora, calcolare e distruggere il potere della vittima – fosse lo scopo del commando che, nella notte dello scorso 7 di luglio, nel cuore di Petionville, lussuoso enclave di Port-au-Prince, ha trucidato nella sua stanza da letto, a raffiche di mitra, Jovenel Moïse, l’uomo che, più di fatto che di diritto, da cinque anni si trovava alla guida del governo e della Nazione. O, se si preferisce, un presidente che alquanto forzato – volendo attenersi ai più basilari parametri dell’etica democratica – sarebbe definire “legittimo”. Per quanto riconosciuto e sostenuto – più per indifferenza che per convinzione – dagli Stati Uniti e da tutte le organizzazioni internazionali, infatti, Moïse non era propriamente considerato, dentro e fuori Haiti, un fulgido esempio di democrazia applicata. Né, tanto meno, era, come non pochi media hanno per inerzia riportato nei giorni successivi al “magnicidio”, l’ultimo “democratico baluardo” contrapposto all’endemico dilagare del caos e della violenza. Di quel caos e di quella violenza il presidente assassinato era piuttosto stato, fino al suo ultimo istante di vita, non solo una parte essenziale ed integrante, ma anche, prima di diventarne l’ultima e più eccellente vittima, uno dei più prominenti promotori ed uno dei più solerti interpreti.

Juvenek Moïses, un presidente al di sotto d’ogni sospetto

Qualche dato, giusto per mettere a fuoco la cronaca degli eventi. Cinque anni fa, Jovenel Moïse era stato eletto al termine d’un processo elettorale la cui farsesca natura ben si specchiava nel livello – poco più del 20 per cento – di partecipazione popolare al voto. Ed a proporlo al popolo (o all’infima frazione di popolo disposta a partecipare alla farsa) era stato – nel 2015 e poi ancora l’anno dopo, visto che, a causa delle proteste seguite ad una palese frode, il primo tentativo era andato a vuoto – il presidente uscente, Michel Martelly, popolare DJ (Sweet Micky era il suo nome d’arte) ed anche, cambiando musica, confesso simpatizzante golpista. Lui pure, peraltro, giunto alla presidenza, sullo sfondo d’un paese devastato dal terrificante terremoto del gennaio 2010, in termini non propriamente plebiscitari (la partecipazione al voto era stata, nel suo caso, del 22 per cento).

Nel novembre del 2016, Moïse – proprietario d’una piantagione di banane, da cui il nomignolo di “presidente-banana” che lui stesso s’era, senz’auto-ironia alcuna, attribuito – aveva, con la benedizione di Sweet Micky, lanciato la sua candidatura alla guida d’un partito dal bizzarro nome (il Pati Ayisyen an Tèt Kale, il partito haitiano delle teste pelate) dietro il cui grandiosamente generico programma d’azione (rilanciare l’economia e sconfiggere la povertà) altro in effetti non v’era che la difesa d’uno status quo definito – in assenza non solo di istituzioni democratiche ma di qualsivoglia istituzione – dal puro arbitrio della forza bruta e della corruzione. O, ancor meglio, anzi, ancor peggio: dalla realtà d’una permanente e feroce guerra per bande criminali. Ad Haiti, da molti decenni (da sempre in qualche misura) i verbi governare e saccheggiare sono di fatto sinonimi. E di questo stato di cose – laddove si governa per saccheggiare e si saccheggia per governare – Jovenel Moïses era, in ogni senso, al tempo stesso causa ed effetto.

Mesi fa, ignorando, anzi, reprimendo violentemente ogni protesta, Moïse aveva artatamente prolungato d’un anno il suo mandato presidenziale. E s’apprestava a lanciare un referendum – un nuovo voto farsa in preparazione di nuove elezioni farsa – che gli avrebbe consentito, contro la Costituzione del 1987, di presentarsi per un secondo mandato. Le prime cronache dell’attentato che lo ha ucciso hanno riportato molto confuse storie di mercenari provenienti dalla Colombia. Tutti, a quanto parte, ingaggiati da una misteriosa impresa di Miami, tutti ex militari dell’esercito di quel paese e tutti, per così dire, “effetti collaterali”, nei nuovi panni di sicari, di un’altra delle grandi tragedie della violenza latino-americana. E possibile – anche se altamente improbabile essendo l’impunità un’altra delle permanenti facce della realtà haitiana – è che il giorno della pubblicazione di quest’articolo già si conoscano non solo gli autori, ma anche le ragioni dell’eccidio. Facile, tuttavia, è fin d’ora pronosticare, armati soltanto della più elementare logica, che proprio nella “guerra per bande criminali” cui sopra s’accennava affondino le radici, ancora ignote ma certamente sordide, dell’assassinio. Chi e perché abbia voluto morto Juvenel Moïses ancora non è chiaro. Chiarissimo, invece, è che per comprendere le più profonde ragioni di questo delitto, del delitto occorre abbandonare momentaneamente la scena. E fare molti passi indietro.

Il primo di questi passi, brevissimo, ci porta in realtà indietro d’appena qualche giorno, ad una notizia che nessun media, fuori da Haiti, s’è preso la briga di riportare. E che anche dentro Haiti è scivolata come acqua sul marmo d’una pluridecennale routine di violenza. Nella notte del 29 di giugno, a Port-au-Prince, Antoinette Duclaire, nota attivista in difesa dei diritti umani, e Diego Charles, giornalista di Radio Tele Vision 2000, sono stati trucidati a colpi di mitra mentre si recavano, in auto, ad una riunione nel quartiere di Bel-Air. Entrambi avevano 33 anni ed entrambi erano esponenti di spicco d’una piccola e flebile, ma luminosissima, parte di Haiti – quella che dai media viene abitualmente definita “società civile” – che, nei desolati panorami d’un paese cronicamente allo sbando, continua a battersi per una vera democrazia. E che, giusto nel nome d’una vera democrazia, s’era in questi mesi contrapposta ai “colpi di decreto” con i quali – nella pratica assenza di un Parlamento – Moïse intendeva “perpetuarsi” nel potere. Né erano stati loro, in questa battaglia, i soli caduti. Quella stessa notte, in varie parte della capitale, erano state assassinate altre 19 persone, tutte in un modo o nell’altro legate alla “società civile” di cui sopra. Tutte trucidate, come Antoinette Duclaire e Diego Charles, nel più incivile e brutale dei modi. E tutte ignorate, nella loro morte brutale, perché parte d’una tragica e consolidata “normalità”. Per capire da chi e nel nome di quali interessi questi massacri siano stati perpetrati basta, naturalmente, fare due più due quattro. Ma il nome degli assassini non si sa. Né mai si saprà, considerato che, ad Haiti, di norma, questo tipo d’omicidio neppure viene indagato.

E proprio questo è quel che, continuando a camminare a ritroso nel tempo, si continua a trovare ad Haiti: altri massacri. Tanti massacri. E tutti impuniti. Le organizzazioni per la difesa dei diritti umani – le stesse che tanto spesso di questi massacri sono la carne da cannone – ne hanno calcolati (laddove per massacro si intende una mattanza con più di 10 vittime) almeno dodici, solo tra l’agosto del 2020 ed il maggio del 2021, e solo nell’area sudoccidentale di Port-au-Prince, negli slums di Cité Soleil, La Saline e Bel-Air, dove da tempo imperversa una coalizione di nove diverse gang diretta da Jimmy Cherizier, meglio noto come “Barbecue”, feroce capo-gang che, con la politica – e con lo stesso Moïse – ha sempre intrattenuto assai proficui rapporti.

In ogni anfratto della storia di Haiti si incontrano morti. Tanti morti. E non soltanto – né tanto, verrebbe da dire – morti ammazzati. Camminando in quello che è ancora – ad Haiti come nel resto del mondo – un tempo presente, s’incontrano, prevedibilmente, i morti della pandemia. Morti che nessuno conta, ma che sono moltissimi ed “a crescere”, considerato che Haiti è oggi forse l’unico paese al mondo nel quale la percentuale di popolazione vaccinata è pari ad un rotondissimo zero. Ci si incontra, in anni recenti e meno recenti, con i morti di almeno quattro catastrofici uragani (l’ultimo, il Laura, di categoria quattro, nell’estate del 2020). E proseguendo la marcia a ritroso, si trovano i cadaveri – molte migliaia – lasciati dall’epidemia di colera che ad Haiti venne portata dalle truppe dell’Onu (quelle reclutate nel Nepal, nel caso specifico) giunte per soccorrere il paese dopo il terremoto che di morti, nel gennaio del 2010, ne aveva fatti più di 300mila, quasi il 3 per cento dell’intera popolazione.

Un’isola che si scioglie nell’oceano

Un collaudato luogo comune vuole che Madre Natura – quella che il Leopardi chiamava “matrigna” – colpisca tutti, quando colpisce, con egualitaria crudeltà. E che i terremoti, gli uragani, le inondazioni, non usino distinguere tra ricchi e poveri, bianchi o neri. Verissimo. Ma vero – vero e, nel contare i morti di Haiti, addirittura ovvio – è anche che la povertà moltiplica gli effetti d’ogni tragedia. Ed ancor più vero che è che, in tema di povertà – di questo tipo di povertà che, nel deserto istituzionale, nel caos e nella violenza riproduce ogni giorno se stessa dilatando ogni catastrofe – Haiti è diventata negli anni una sorta di esempio in vitro. Già nel 1987, la rivista National Geographic aveva pubblicato un servizio essenzialmente composto da una lunga serie d’impressionanti istantanee aeree, scattate lungo la zona di confine che divide le due parti dell’isola Hispaniola. Da un lato, verde e lussureggiante, la Repubblica Domenicana. Dall’altro, spoglia e desolata, Haiti. E, lungo tutte le coste haitiane, nella parte occidentale dell’isola, la lunga linea marrone marcata dalla terra – la rossa ed un tempo fertilissima terra della più ricca colonia delle Antille – che andava inesorabilmente scivolando verso il mare. Poiché proprio questo è da tempo Haiti: un paese senza più alberi e minato dall’erosione, un pezzo di terra nuda che, esposta ad ogni intemperia – provocata da Madre Natura o dalla umana natura – va progressivamente “sciogliendosi” nell’oceano…

Molti, nel rimirare la lunga sequela di sventure che definisce la storia di Haiti, usano una parola che, ormai, anche gli haitiani hanno, nel corso di più di due secoli, interiorizzato: “maledizione”. E qualcuno forse ricorda come, negli Stati Uniti, proprio a ridosso del sisma del 2010, il noto televangelista Pat Robertson – uno che vanta frequenti e molto intimi contatti con un Padreterno rancoroso, vendicativo ed inequivocabilmente razzista – non avesse esitato a definirla, questa maledizione, un “castigo di Dio”. “Ciò che è accaduto ad Haiti – aveva sostenuto dagli schermi della sua Christian Broadcasting Network – è la conseguenza del patto col diavolo che è all’origine della storia di quel paese…”. Quale patto col diavolo, gli aveva chiesto, neppure troppo sorpresa, l’intervistatrice. E lui, serafico, aveva ricordato, come, sul finire del diciottesimo secolo, gli schiavi neri dell’antica colonia avessero, come Faustus, chiesto al Maligno – offrendo in cambio, ovviamente, l’animaccia loro – d’aiutarli a “liberarli dai francesi”. Il Maligno li aiutò. I francesi se ne andarono. E ciò che restò, in quella che sarebbe diventata Haiti, fu un’inevitabile maledizione divina i cui effetti ancor oggi perdurano. Questo aveva detto Robertson. E per quanto non fossero, le sue, che le panzane d’un fondamentalista fanatico (e, nel suo fanatismo, capace, purtroppo, di parlare a milioni di persone) a suo modo non aveva mentito. Poiché quello che lui chiamava “patto col diavolo” c’è davvero stato. Senza diavolo e senza patto, ovviamente, ma c’è stato. Ed è stato qualcosa che – come con un efficacissimo paradosso ricorda C.L.R. James nel suo “The Black Jacobins” – ha “cambiato il mondo e distrutto Haiti”.

“La voce della libertà che canta nei nostri cuori…”

Accadde la notte del 14 agosto del 1791, nella foresta di Bois Cayman, non lontano da Limbé e dal quel Plain du Nord dove, a ridosso di Cap Francois (oggi Cap Haitien), erano concentrate le più grandi piantagioni di canna da zucchero. Fu lì che un negro di nome Boukman, schiavo e “houngan” (sacerdote della religione voodoo) parlò di fronte ad una moltitudine di altri schiavi, per lo più “marrons” come i francesi chiamavano quelli che erano fuggiti dalle piantagioni dandosi alla macchia. E, nel nome del “Dio giusto che si nasconde dietro nuvole, ma vede la crudeltà ‘de le blans’, dei bianchi”, li invitò ad ascoltare “la voce della libertà che canta nei nostri cuori”. Pochi mesi dopo, la testa mozzata di Boukman penzolava, come un macabro monito, nel centro della piazza principale di Cap Francois – la “Parigi delle Antille”, come la chiamavano allora – al di sopra d’un cartello con la scritta “Zamba Boukman, esclave rebelle”. Quella che era cominciata, tra rulli di tamburi e sacrifici d’animali nel Bois Cayman era però, ormai, una “lavalas”, un’inarrestabile piena che scendeva a valle, la prima rivolta di schiavi in quel Nuovo Mondo che proprio sul lavoro degli schiavi andava creando se stesso. Più ancora: era l’inizio dell’unica rivolta di schiavi che, nella storia del mondo – vecchio o nuovo – mai sia risultata vittoriosa. E vittoriosa – tornando al paradosso di C.L.R. James – a proprio discapito.

Era questo, l’insurrezione “de les noirs de Saint Domingue“. Era questo ed anche molto più di questo. Nata nell’eco della rivoluzione che, in Francia, andava rovesciando l’ancien regime, la rivolta chiedeva che la libertà osannata nei giorni della presa della Bastiglia valesse anche per gli schiavi delle colonie. E, così facendo, chiamava il grande bluff della nascente rivoluzione liberale, la contraddizione d’un processo che esaltava la libertà di tutti e, insieme, la libertà d’un sistema economico che proprio nella schiavitù – in una nuova e molto specifica forma di schiavitù, quella che attraversava l’Atlantico per riempire di anime morte le piantagioni del Nuovo Mondo – trovava una delle sue principali fonti di accumulazione originaria. I ribelli – ha scritto lo storico Laurent Dubois in un libro che è ormai considerato un classico – erano i “vendicatori del Nuovo Mondo”, la concreta espressione del valore universale, non sequestrabile da una razza, da una classe sociale o da una parte del mondo, dei diritti dell’uomo proclamati dalle rivoluzioni americana e francese.

La rivolta cominciata nella notte di Bois Cayman durò 13 anni. E, soprattutto nella sua prima fase, non fu certo – per dirla con Mao – un pranzo di gala. I neri (che a Saint Domingue erano mezzo milione contro 40mila bianchi e 28mila mulatti – incendiarono le piantagioni che avevano visto le loro inenarrabili sofferenze, e ripagarono i vecchi padroni con la medesima, sadica crudeltà che questi ultimi avevano tanto a lungo esercitato su di loro. Uccisero tutti i “blans” che incontrarono, mutilarono i loro cadaveri, stuprarono le loro donne ed impalarono i loro bambini. Combatterono con la feroce audacia dei disperati, prima contro gli inglesi e gli spagnoli che avevano attaccato, anche a Saint Domingue, la Francia giacobina (la quale, coerente con se stessa, aveva cancellato la vergogna della schiavitù nelle colonie); e, poi, contro la stessa Francia che, dopo il Termidoro, era tornata sui suoi passi. Li guidava – dopo la prima caotica e cruenta fase di pura distruzione, Toussaint de L’Ouverture, uno dei meno conosciuti, eppure uno dei più grandi leader rivoluzionari della Storia. Un capo militare e politico che sapeva parlare a neri e bianchi; e che – non fosse stato catturato e portato in Francia, a morire nel gelo d’una prigione dell’Alta Savoia – avrebbe forse potuto cambiare i tragici (seppur vittoriosi) destini di quella insurrezione. Infine – al tramonto del 1803 – i rivoltosi definitivamente sconfissero la grande armata che, al comando del generale Leclerc, Napoleone aveva mandato a Saint Domingue per “rimettere ordine ripristinando la schiavitù”. Nel 1804 – battuto quello che era allora il più poderoso esercito del mondo – nasceva il primo stato nero indipendente. Ed è proprio questo – quello d’esistere – il “peccato originale” che la Repubblica di Haiti non ha mai cessato di pagare.

Qual è, dunque, la vera causa dei mali di Haiti? Di che cosa davvero sono morti e continuano a morire i suoi innumerevoli morti? Le risposte sono ovviamente molte. E, tra esse, molte vanno ricercate nelle forze “endogene” liberate dalla stessa rivoluzione vittoriosa, nella natura autoritaria e corrotta della élite mulatta che ha, infine, rimpiazzato l’antico potere coloniale. O, persino, in alcuni disvalori generati dallo stesso orgoglio per il “riscatto nero”. La lunga, tragica notte del duvalierismo – consumatasi, nel nome dell’anticomunismo e sotto i buoni auspici degli Stati Uniti, tra il 1957 ed il 1985 – s’alimentò anche, almeno nella sua prima fase, della retorica “noiriste” di Papa Doc. E regalò al paese forse il più violento, arbitrario e razziatore dei regimi tirannici della storia del mondo, trent’anni di repressione e di permanente saccheggio che, ancor oggi, continuano a vivere nelle bande armate eredi dei Tonton Macoute, le vecchie ed onnipotenti guardie pretoriane del “presidente a vita”. Ma la prima risposta – quella che, a suo modo, contiene tutte le altre – resta legata all’assoluta solitudine del trionfo del 1804. E nella “bianchissima” ostilità che subito circondò quel trionfo.

“Rivoluzionari” bianchi e proprietari di schiavi

Gli schiavi di Saint Domingue (ora ribattezzata con il nome che all’isola avevano dato gli originari abitanti tainos, prime vittime del genocidio della Conquista) avevano vinto. E vincendo, avevano condannato sé stessi all’isolamento, pur all’interno d’un più generale processo di liberazione. I padri fondatori degli Stati Uniti d’America – tutti “rivoluzionari”, tutti bianchi e tutti (o quasi) proprietari di schiavi, tutti alla testa di una nuova nazione la cui economia proprio sul lavoro degli schiavi si reggeva – assediarono con un immediato embargo la nuova repubblica nera (che gli Usa non avrebbero riconosciuto che nel 1865, dopo la guerra civile). E lo stesso Simón Bolivar – “el libertador” che, pure, dalla “repubblica nera”, aveva, nel 1816, ricevuto ospitalità ed aiuti finanziari e militari decisivi per la sua guerra contro l’impero spagnolo – non mantenne mai la promessa, fatta al presidente haitiano Alexandre Pétion, di abolire la schiavitù nelle colonie liberate. Non lo fece perché obbligato al compromesso dalla nascente oligarchia bianca criolla e perché – come molte delle sue lettere testimoniano – con quella oligarchia in buona parte compartiva il terrore per le possibili conseguenze della “liberazione dei neri”.

Nel 1825, regnante Carlo X, la Francia generosamente decise ch’era giunto il tempo di riconoscere la nuova repubblica nata dalla sua vecchia colonia. E, come volevano i costumi del tempo, lo fece attraverso un non del tutto cerimoniale uso delle sue cannoniere. Ovvero: presentando agli haitiani – mentre la flotta reale veleggiava al largo dell’isola – la classica offerta che non si può rifiutare. Il riconoscimento, contro il pagamento dei danni inflitti alla Francia durante l’insurrezione. In tutto, 150 milioni di franchi d’oro, non trattabili. Una cifra che gli storici calcolano pari a da 10 a 30 volte il valore del prodotto interno lordo della nazione all’epoca. Dettaglio significativo: il 1825 è anche l’anno nel quale gli Stati Uniti promulgano la cosiddetta “dottrina Monroe” – l’America agli americani – che ha marcato il definitivo rifiuto d’ogni forma di imperialismo europeo sul nuovo continente. Ma nessuno (e meno di tutti gli Usa, che plaudirono all’intervento di Carlo X) s’oppose, in quell’occasione, all’intromissione francese. O anche soltanto levò una timida voce di protesta per quell’atto d’imperiale prepotenza. Sotto la minaccia di un’invasione, Haiti pagò. E, da allora, non si è più rialzata. Da allora, anzi, ha cominciato a divorare se stessa. Il primo grande disboscamento delle splendide foreste di mogano che coprivano l’isola venne effettuato proprio per pagare il balzello imposto dalla Francia. Fertilissima e verdissima, Haiti ha visto la sua agricoltura morire, nella logica dell’isolamento, prima, ed in quella della globalizazzione poi, aiutata dalla voracità e dall’incompetenza della sua classe dirigente, nonché dallo strapotere delle bande criminali, permnanente sottoprodotto del potere politico, che controllavano e tutt’ora controllano il contrabbando. La valle dell’Artiboonite, un tempo tra le più fertili del pianeta, è diventata un deserto. E, per sopravvivere, i suoi poveri hanno, tagliato tutti i suoi alberi. Uno dopo l’altro, per farne carbone vegetale…

Anche la secessione della Repubblica Domenicana, nel 1844, fu, a suo modo, una conseguenza della “paura dei neri”. E fu la “paura nei neri” – o la paura d’un ritorno al potere degli schiavi liberati – che, nella Repubblica Domenicana, nata sotto questi splendidi auspici, generò un altro dei grandi mostri i cui ritratti campeggiano nella galleria degli orrori della storia latinoamericana: Rafael Leonidas Trujillo Molina, “el generalisimo y benefactor” che proprio “mettendo al loro posto gli haitiani” (nel caso specifico gli haitiani che, come schiavi, lavoravano nelle piantagioni orientali di Santo Domingo) battezzò, nel 1937, con un classico atto di buon vicinato, il suo lungo regno del terrore. In lingua spagnola, è passato alla storia come “el corte”, il taglio. Ma ai più è noto come “il massacro del prezzemolo”. Tutto, raccontano le cronache dell’epoca, si svolse in appena quattro giorni, sulla base di un semplice meccanismo. I soldati di Trujillo mostravano ai lavoratori neri un mazzetto di prezzemolo appena tagliato e domandavano: “que es eso?, che cos’è? Tutti coloro che non sapevano pronunciare correttamente la parola “perejil” – per l’appunto, prezzemolo in spagnolo – venivano considerati haitiani e trucidati sul posto. Quanti ne ammazzarono? Non si sa con esattezza. Forse 20mila, forse 40mila…

“Niggers that pretend to speak French…”

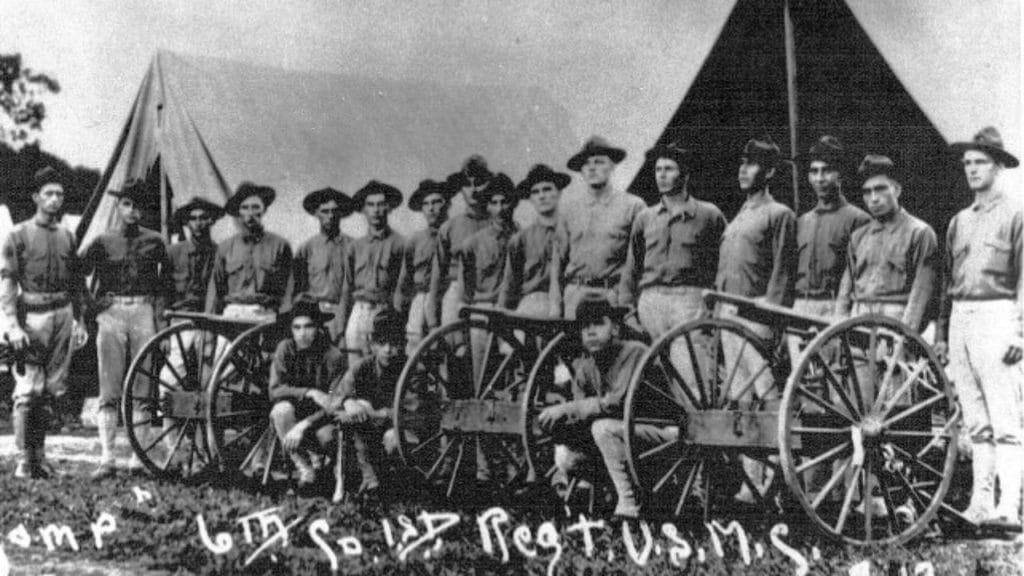

No, le macerie di Haiti non sono il frutto di un “castigo di Dio”. E sono molto più antiche, molto più profonde di quelle che, agli inizi del 2010 scorsero sugli schermi delle televisioni di tutto il mondo, riesumando storie e tragedie che, dal mondo, erano state opportunamente rimosse. Storie e tragedie che parlano di molte cose. Dei 19 anni dell’occupazione statunitense (1915-1934), che, a seguito della rivolta popolare che, dopo la fucilazione senza processo di 167 oppositori, aveva deposto e linciato il presidente Vilbrun Guillaume Sam, presentarono alla prima repubblica nera – massacro dopo massacro, in quelle che, mutuando il nome d’un rapace che tende agguati alle proprie prede, passarono alla storia come “guerre del caco” – il conto umiliante dell’apartheid e del razzismo. Fu in quei 19 anni – ricorda la scrittrice Edwidge Danticat – che gli haitiani conobbero il significato della parola “nigger”. E proprio così – “niggers that pretend to speak French”, sporchi negri che fanno finta di parlare francese, il capo delle truppe americane, l’ammiragio William Banks Caperton amava definire la popolazione che doveva riportare all’ordine. E che, nel 1934, dopo quasi un ventennio di abusi e violenze, abbandonò in preda ad un ancor torbido e profondo disordine.

Aristide, la luce nel buio che nel buio si perse

Di questo e di che altro parlano le macerie di Haiti? Degli orrori del dopo-Duvalier, delle raffiche di mitra che, sparate dai pretoriani duvalieristi sopravvissuti alla caduta della dinastia, nel 1987, vergata una nuova sostituzione, rammentarono alle plebi illuse dai primi bagliori di quella che sembrava essere un’aurora, il senso di un altro vecchio proverbio: “Konstitusyon se papyer, bayonht se feh”, la costituzione è fatta di carta, le baionette di ferro. E proprio le baionette furono quelle che, senza Duvalier, d’acchito garantirono la continuità di un sistema di potere. Parlano di orrori e di speranze. Speranze tradite. Nel 1991 quelle “prime elezioni democratiche” che la gente di Haiti attendendeva come un liberazione, s’erano infine – dopo molti altri massacri e molte altre morti – davvero svolte. Ed a vincerle, con il 70 per cento dei voti, era stato, alla testa di un nuovo partito – il Fanmi Lavalas, primo (ed ultimo) autentico partito di massa della storia del paese – Bertrand Aristide, un minuto ma carismatico prete salesiano, seguace della teologia della liberazione.

Sei mesi durò il suo governo. Tanti quanti separarono il giorno del suo insediamento dal sanguinario golpe con il quale il generale Raul Cedras si insediò al potere dando il via, notte dopo notte, mattanza dopo mattanza, ad una sistematica, fisica eliminazione di tutti i sospetti seguaci di Aristide e del Fanmi Lavalas. Per quattro lunghi anni, ad ogni sorger del sole, Haiti aveva contato i cadaveri di militanti o presunti tali abbandonati ai lati delle strade o nelle discariche, ben alla vista del popolo che aveva votato Aristide, così come, secoli prima, in bella vista la testa mozzata di Zamba Boukman, “esclave rebelle”, era stata esposta nella piazza di Port Francois. Fino al 1994, quando Bill Clinton – un po’ per la pressione internazionale e molto nella speranza di frenare l’esodo dei boat people verso gli Usa provocato dalla ferocia della repressione di Cedras – con il consenso dell’Onu fece sbarcare nell’isola 20mila marines che riportarono Aristide al potere.

O quasi al potere. Perché all’ormai ex prete salesiano – Aristide aveva rinunciato ai voti negli anni dell’esilio – fu in realtà consentito di governare solo per pochi mesi, tanti quanti gli restavano per completare il mandato conquistato nel ’91. E quando cinque anni dopo, tornò a vincere, anzi, a stravincere le elezioni, tutto era cambiato. O meglio: Haiti era ancora tragicamente simile a se stessa. Ad esser cambiato – e cambiato fino ad essere irriconoscibile – era proprio lui, “Titid”, come i suoi seguaci ancora lo chiamavano. Del prete rivoluzionario che, nella parrocchia di Don Bosco, nel cuore di La Saline, recitava messa cantando canzoni anticapitaliste di sua composizione non restava traccia. E non restava traccia neppure del candidato presidenziale che, nel ’91, sulla base d’un programma sostanzialmente moderato, aveva gettato le basi, conquistando una amplissima maggioranza, per la costruzione di una democrazia. Quello che riemergeva era ora un uomo autoritario e vendicativo, pronto ad inimicarsi, nel nome di un molto personalizzato senso del potere, gran parte dell’intellettualità progressista. E, quel che è peggio, pronto, anche lui, ad usare il ferro delle baionette al posto della carta della Costituzione.

Convinto che i resti del duvalierismo – ancora ben vivi – potessero essere combattuti solo con le loro stesse armi (ovvero: con le armi), l’Aristide tornato alla presidenza aveva organizzato, parallelamente al suo partito politico, Fanmi Lavalas, una sua propria organizzazione paramilitare (detta Les Chimeres, dal nome d’un mostro vendicatore della mitologia voodoo). O, più esattamente, aveva di fatto affidato il suo governo ad una serie di gang armate (si dice pagate con fondi dirottati dal monopolio telefonico statale) che, spesso, altro non erano che il prolungamento delle vecchie organizzazioni criminali che dominavano le bidonville di Port-au-Prince. La più tristemente famosa: quella organizzata da Roland Camille, meglio noto col simpatico soprannome di Roland Cadavre, già capo del racket del mercato di La Saline.

Quando, dopo una serie di violenze, Aristide aveva tardivamente cercato di liberarsi di questa ormai impresentabile alleanza, questa alleanza s’era liberata di lui riunificandosi, nel nome del comune amore per la violenza, proprio con le vecchie squadracce duvalieriste. Nell’estate del 2002, nella città di Gonaives, gli stessi membri delle Chimeres avevano dato vita ad un’insurrezione che, originalmente organizzata, per liberare il loro capo, Amyot “le Cubain” Metayer, arrestato per una serie di omicidi, sarebbe rapidamente diventato, in connubbio con le FRAPH, ovvero proprio con gli squadroni della morte che, tra il ’91 ed il ’94 avevano massacrato i sostenitori di Lavalas, il cosiddetto “esercito cannibale”, un permanete movimento armato antigovernativo.

Nel 2004 – regnante a Washington George W. Bush – Aristide venne di nuovo deposto, nel pieno una vera e propria guerra civile, da un nuovo colpo di stato. E quel che a questo golpe ha fatto seguito è stato, lungo tre tenebrosi lustri, quel che rivelano le cronache dell’oggi: la pseudo-democrazia, marcata da pseudo-elezioni, il caos nel quale è maturato l’omicidio di Juvenel Moïse, uno pseudo-presidente. Che fare?

Le ultime pagine di “The Comedians”, il romanzo che Graham Greene ambientò ad Haiti nel 1966, narrano di come il protagonista, Mr. Brown, sia infine costretto a fuggire inseguito dai Tonton Macoute di Papa Doc Francois Duvalier. E di come, giunto al confine, davanti al verde delle foreste di Santo Domingo, si volga a guardare per l’ultima volta il paese che ha amato e che sta abbandonando. Quello che Mr. Brown vede è soltanto questo: una “immensa pietra bruciata da sole”, una terra che sembra destinata a non veder crescere più nulla, se non la propria disperazione. Qualcosa che assomiglia alla storia sua ed a quella dell’umanità. Una terra che nella libertà – la libertà di tutti – ha trovato la sua grandezza e, insieme, la sua rovina. Entrambe senza eguali al mondo. Nulla è facile, nulla è scontato in questo tormentato e dolente segmento del pianeta. Ma un fatto è certo: verso quella pietra bruciata dal sole (e dalla paura della libertà) il mondo ha un immenso debito non pagato. È tempo che, nel nome della libertà e della decenza, cominci finalmente ad onorarlo.

Articolo pubblicato nel numerp di agosto 2022 di Critica Marxista