Sta per cominciare, nella solenne cornice di Capitol Hill (ala riservata al Senato), il processo di impeachment contro Donald J. Trump, 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America. O, molto più probabilmente, sta per finire. E per finire – come tutte le premesse sembrano indicare – nella farsa d’una più che prevedibile, prefabbricata e sfrontata assoluzione del reo.

Mitch McConnell, leader della maggioranza repubblicana del Senato – ovvero il capo di quello che, secondo la Costituzione, dovrebbe essere il “super partes” corpo giudicante – non ha infatti lasciato, in proposito, nessun margine al dubbio. Non ci sarà processo alcuno. O meglio: ci sarà un processo, ma non si tratterà che d’una continuazione, in altra sede, del “cover-up” da Donald Trump (il “reo” in questione, per l’appunto) allestito durante la procedura d’impeachment nella House of Representatives. Vale a dire: altro non sarà questo processo che una formalità tesa, con la massima rapidità possibile e in perfetta coordinazione con i desideri – o meglio, con gli ordini – dell’imputato, a sancire l’assoluta innocenza del medesimo. Giusto il tempo di votare, insomma, e tutti a casa.

Questo, con ammirevole equilibrio ed equidistanza, è andato dicendo il “giudice” Mitch McConnell. E questo è quanto, nel pieno rispetto della preannunciata “coordinazione”, s’apprestano ora a ripetere gli avvocati del giudicando. In sostanza: qui non c’è nulla da giudicare. Questo tornerà a sostenere, in una sorta di arringa in tre tempi, Pat Cipollone, leader del collegio di difesa.

Primo tempo: non c’è nulla da giudicare perché il nostro cliente, Donald J. Trump, did nothing wrong, non ha fatto nulla di male. Secondo tempo: non c’è nulla da giudicare perché, se il nostro cliente qualche male ha fatto, questo male non è un reato. E, terzo tempo: non c’è nulla da giudicare perché dovesse questo male esser anche un reato – come peraltro ha chiaramente sentenziato tre giorni or sono il Gao, Government Accountability Office, una sorta di Corte dei Conti – tale reato non rientrerebbe nella categoria degli impeachable crimes, i crimini passibili di impeachment previsti dalla Costituzione.

Proprio questa – la non punibilità con impeachment dell’“abuso di potere” di cui il presidente è accusato – a quanto pare sarà la tesi che prof. Alan Dershowitz, un assai celebre e piuttosto screditato avvocato costituzionalista da Trump all’uopo reclutato, specificamente sosterrà di fronte al Senato (per capire quanto giuridicamente risibile sia tale tesi, vale la pena leggere questo editoriale scritto ieri, per il Washington Post, dal professor Lawrence H. Tribe).

Non ancora chiaro è, invece, cosa sosterrà un’altra delle celebrità legali chiamate in difesa del presidente, quel Kenneth Starr la cui (mala)fama ha una chiara e – date le circostanze – alquanto grottesca origine. Fu proprio lui infatti a condurre anni fa, nelle vesti di Special Counsel, le lunghe e laboriose indagini che, partite da un molto fasullo scandalo immobiliare in quel dell’Arkansas, portarono infine all’impeachment di Bill Clinton per il caso Lewinsky.

Assai interessante – dovesse Starr, eventualità questa assai improbabile, dedicare al tema qualche minuto della sua arringa d’apertura – sarebbe tuttavia sapere per quale ragione lui, che a suo tempo chiese la rimozione d’un presidente per la tresca con una collaboratrice (o meglio: per aver negato quella tresca), vada ora reclamando l’assoluzione d’un presidente che ha usato come strumento di ricatto denaro pubblico – danaro stanziato dal Congresso nel nome della sicurezza nazionale – per ottenere da un capo di Stato straniero atti tesi a danneggiare un rivale politico.

Come fin troppo chiaramente traspare dal riassunto di quella che Trump, con stolta iattanza, insiste a chiamare una “telefonata perfetta”. Ovvero: dal presumibilmente alquanto “limato” riassunto – unico documento reso pubblico dalla Casa Bianca – del colloquio telefonico intercorso tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymir Zelensky lo scorso 25 di luglio.

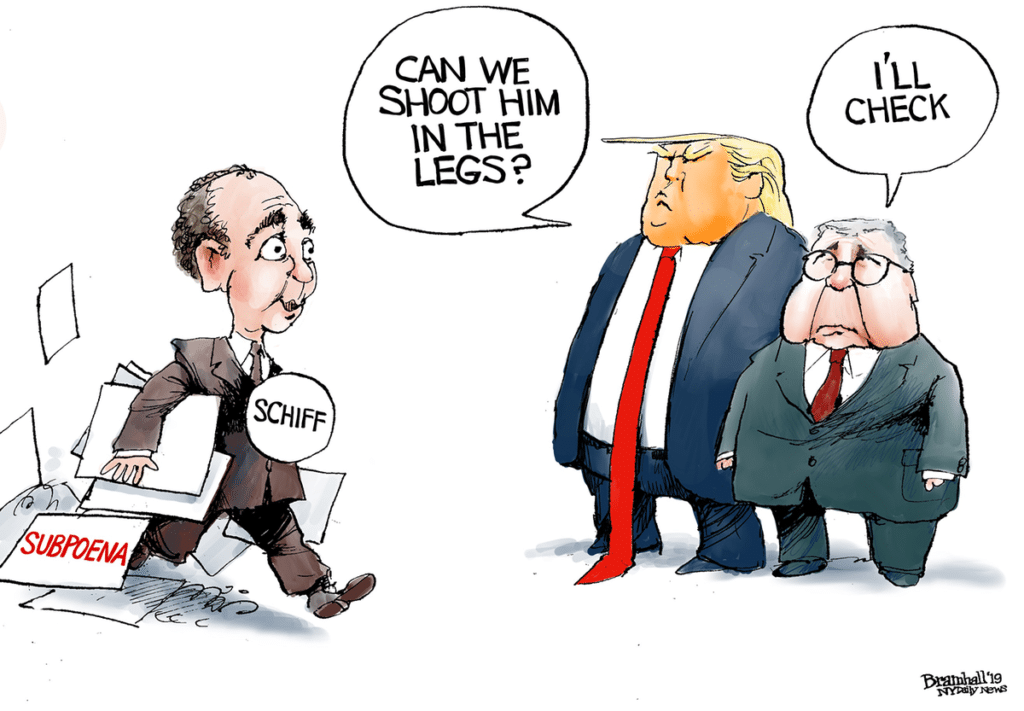

Nel mese trascorso tra la messa in stato d’accusa del presidente – votata lo scorso 18 dicembre alla Camera lungo un pressoché perfetto discrimine partitico, democratici per il sì, repubblicani per il no – la speaker della House of Representatives, Nancy Pelosi, ha invano cercato, ritardando l’invio dei capi d’accusa, di strappare a McConnell qualche garanzia in merito alla conduzione del processo. Chiamare testimoni? Soppesare infine le prove e i documenti che di Trump – ipse dixit – dovrebbero dimostrare l’innocenza, ma che lo stesso Trump ha chissà perché mantenuto rigorosamente e rabbiosamente segreti? Cercare la verità?

Neanche parlarne, ha sistematicamente risposto McConnell. L’unica possibile verità è, in questo processo, quella per la quale “ci sono i voti”. Vale a dire: non quella rivelata da fatti, testimonianze e documenti, ma quella che lui, in accordo con il reo, definirà e sosterrà grazie alla maggioranza repubblicana (54 a 46) che controlla.

È possibile – improbabile, ma possibile – che qualche breccia si apra in questo muro. Dopotutto, numeri alla mano, basterebbero quattro defezioni in campo repubblicano – chiamiamoli quattro sussulti di politica e umana decenza – per rendere possibile la chiamata di testimoni e l’apertura di qualcosa che assomigli al vero processo reclamato dalla Costituzione. E non manca chi, contando su questa aritmetica e sulla forza dei fatti, va pronosticando colpi di scena.

Su un punto Mitch McConnell ha, però, tutte le ragioni del mondo. La verità che questo (non)processo, finisca come finisca, già ha da tempo confermato – l’unica verità che davvero conta, perché si basa sul conteggio dei voti e perché è proprio da questo che dipenderà l’esito dell’impeachment – sta nella realtà dell’ormai completa “trumpizzazione” del partito repubblicano. Quello che era – e che di tanto in tanto così continua a chiamare se stesso – il partito di Abraham Lincoln è oggi il partito di Donald Trump. O ancor peggio (volendo citare l’ultimo libro, The Conservative Sensibility, di George Will, antica colonna dell’intellettualità conservatrice): è il partito del “culto di Trump”. E di Trump – l’uomo da Dio inviato per annientare l’America liberal – è ormai disposto a coprire e benedire, dimentico d’ogni decoro, tutti i peccati.

Tutti. Anche quelli che lui stesso ha confessato con maldestra arroganza. Perché proprio questo, a prescindere dai documenti, dalle testimonianze e dalle prove che ha mantenuto segreti, è a tutti gli effetti Donald J. Trump: un reo confesso. Un reo confesso che la maggioranza repubblicana s’appresta, salvo sorprese, ad assolvere senza processo. Faranno altrettanto, il prossimo novembre, gli elettori americani?