Obama non parteciperà ai funerali di Fidel Castro, recitano i titoli dei giornali di stamane. E difficilmente una notizia – se tale si può definire l’annuncio della Casa Bianca – avrebbe potuto essere più scontata. Già nel marzo scorso, quando Obama aveva sigillato, con una visita-lampo all’Avana, la sua nuova politica d’apertura verso Cuba, le due parti avevano infatti evitato qualsivoglia contatto tra il presidente Usa ed il leader storico della rivoluzione. E questo per un’assai ovvia ragione. Di quella “rivoluzione” – ammesso che questa sia ancora la più appropriata definizione del processo storico che va sotto il nome di “castrismo” – quella nuova politica e quella visita intendevano, dal lato statunitense, rappresentare la fine o, quanto meno, un’epocale trasfigurazione. Né gli eredi di quella “rivoluzione” avevano, dal lato cubano, alcuna intenzione di mostrare al mondo le potenzialmente imbarazzanti immagini d’un tête-a-tête tra il giovane Obama ed i senescenti resti di quello che fu uno dei più carismatici leader politici del XX secolo.

Barack Obama e Fidel Castro s’erano infine, come ricorderà, incontrati, o più propriamente scontrati, soltanto sul piano politico-intellettuale, nella contrapposizione tra il discorso che il presidente statunitense aveva tenuto, en vivo y en directo, nel Gran Teatro dell’Avana – uno dei più convincenti ed elevati, a mio avviso, tra i discorsi dei suoi otto anni di presidenza – e la confusa, tignosa risposta che, in una “riflessione” apparsa sul Granma un paio di giorni più tardi, Fidel aveva vergato per marcar distanza dalle “almibaradas”, sciroppose considerazioni di quello che sardonicamente definiva “el hermano Obama”.

Tutto questo – che a suo tempo era riecheggiato come uno scambio di colpi tra il vecchio ed il nuovo, tra quel che moriva e quel che poteva nascere – appare oggi, appena qualche mese più tardi, semplicemente vecchio. Perché nel frattempo l’impensabile è accaduto: sulla spinta dei peggiori istinti che scorrono nelle vene della democrazia americana – la xenofobia, il razzismo, l’ignoranza, il risentimento di quanti, soprattutto se di razza bianca, si sentono “left behind”, lasciati alle spalle dai processi di globalizzazione – un ciarlatano s’appresta ad entrare alla Casa Bianca. E tutto il gioco ritorna alla sua casella di partenza, ladddove, come negli “imprevisti” del Monopoli, giganteggia un enorme punto di domanda. Che ne sarà ora, regnante Donald J. Trump, della politica di apertura verso Cuba? La risposta – si dovesse dar fede alle parole dell’imprenditore color arancio (e bancarottiere seriale) che ha conquistato la presidenza Usa pur perdendo nel voto popolare – non potrebbe che essere: nulla, o molto poco. Ma dar fede alle parole di Donald Trump equivale, notoriamente, a firmare un assegno a favore del proverbiale sconosciuto che ha la pretesa di venderti il Colosseo (o il ponte di Brooklyn, o la torre Eiffel).

Meglio dunque guardare ai fatti e cercare, su questa base, di indovinare un incertissimo futuro. Le ultime parole di Trump ci dicono d’un presidente pronto a rispettare le promesse fatte, nel corso della campagna anti-Hillary, all’ala più dura dell’esilio cubano (quello, da sempre speculare alla più dura ed ossificata espressione del fidelismo, che oggi va festeggiando nelle strade di Miami). Ovvero: a ritornare al passato, ripristinando – salvo sostanziali ed assai improbabili concessioni cubane in materia di riforme democratiche – l’embargo allentato dai più recenti provvedimenti di Obama. Ma due cose vanno considerate. La prima: l’embargo è, per così dire, come la monarchia assoluta. Vale a dire: al di là d’ogni considerazione politico-filosofica, appartiene al passato, è l’espressione di qualcosa che non esiste più. Può, in determinate circostanze, resistere alla logica dei tempi. Ma quando cade – o quando nel suo putrescente corpaccio s’apre infine una breccia – molto difficilmente torna a vivere. E ci sono alcuni aspetti della politica di Obama che – pur in un panorama politico nel quale la logica e la razionalità sembrano venir meno – appaiono a questo punto irreversibili.

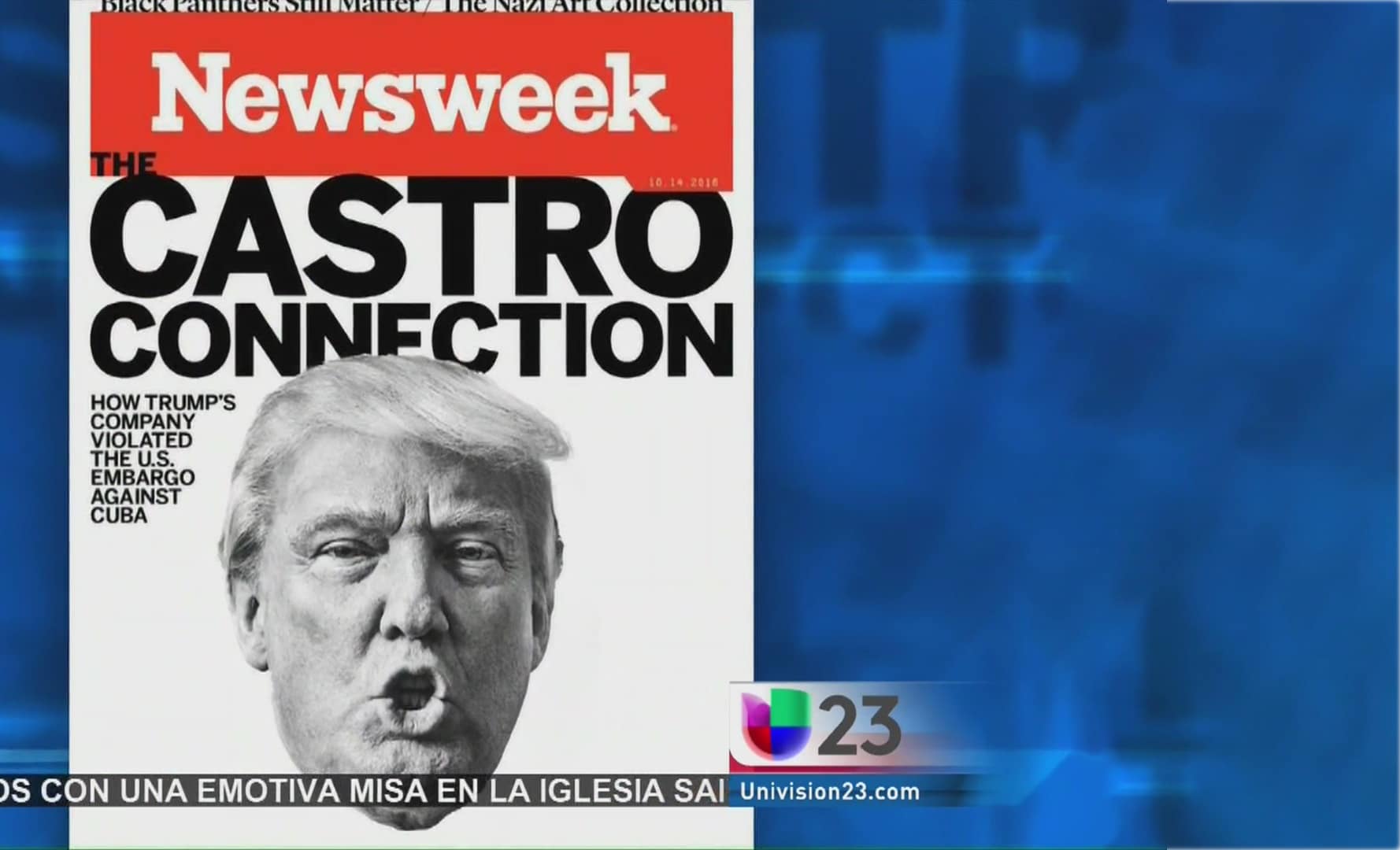

Seconda cosa: su Cuba e sull’embargo Trump ha, da par suo, detto tutto ed il contrario di tutto. Durante le primarie s’era contrapposto, sostenendo la politica d’apertura, ai molto opportunistici rigori pro-embargo dell’ex governatore della Florida, Jeb Bush. E nel suo record d’imprenditore resta il tentativo – uno dei suoi tanti piccoli capolavori d’ipocrisia e cialtronaggine, consumatosi nei primi anni ’90, in violazione delle leggi dell’embargo e del suo conclamato “anticomunismo” – di costruire per vie traverse un albergo in quel di Cuba.

Pecunia non olet, dicevano i nostri avi latini. Questo sembra, in effetti, essere l’unico vero punto fermo della ideologia e della politica trumpiana. E – sebbene tutto possa accadere e tutto appaia imprevedibile – proprio questo potrebbe essere, infine, il punto d’incontro tra il palazzinaro bancarottiere che s’appresta ad entrare alla Casa Bianca e quel che rimane del castrismo. O, più esattamente: tra la logica del danaro del capitalismo più avido e quel che resta d’una utopia che, nata per creare eguaglianza e giustizia, non ha oggi da offrire che un autoritarismo senza colore. Venite ed investite, qui non si sciopera. Questo è il messaggio che, al di là dei rituali ideologici, oggi il castrismo lancia all’America e al mondo. E ci sono buone probabilità che Trump – i molti Trump che esistono in America e nel mondo – lo ascoltino con entusiasmo.

Stiamo a vedere. L’embargo è stato (e continua ad essere) un orrido relitto dei tempi che furono. Il problema è che, oltre l’embargo, potrebbe ora saldarsi, in un orrido presente, il peggio di due mondi…