Questo articolo è stato scritto per Critica Marxista e verrà pubblicato nel prossimo numero (novenbre-dicembre) della rivista.

Va da sé che, seppur noto per assai pronunciate tendenze reazionarie, il senatore non andava affatto promozionando, per il passato, per il presente o per il futuro, alcuna visione dittatoriale della storia patria. Piuttosto riesumava – in forma sicuramente strumentale, ma non del tutto arbitraria – un elemento chiave del dibattito che, tra la Dichiarazione di Indipendenza (1776) ed il primo decennio del diciannovesimo secolo (con nel mezzo la redazione della Costituzione e del “Bill of Right”), aveva caratterizzato il confronto, a tratti assai aspro, tra i “federalisti” (Alexander Hamilton, James Madison, John Jay) ed i democratici-repubblicani di Thomas Jefferson. I primi – di fatto i vincitori della contesa – fautori d’un governo centrale forte e, nel contempo, espressione d’una logica “repubblicana” contrapposta ai pericoli della “democrazia diretta”, giudicata l’immancabile prologo, come segnalato dai fatti di Francia, d’una “tirannia della maggioranza”. Si trattò, come ben sa chi ha qualche conoscenza di questo tratto di storia degli USA, d’un dibattito molto complesso e contraddittorio, nel quale – semplificando al massimo – i federalisti s’ispiravano alla tradizione della Carta Magna britannica (la vecchia Madre Patria) mentre i jeffersoniani guardavano con molto più rivoluzionario interesse, per l’appunto, all’esperienza francese.

È in questo quadro che, ovviamente, va inquadrato il diniego del senatore dello Utah. “La parola democrazia – ha infatti poi spiegato Mike Lee in un più esteso, ma non molto più convincente articolo – non appare in alcuna parte della Costituzione. E questo per il semplice fatto che la nostra forma di governo non è una democrazia, ma una repubblica costituzionale”. “A me questo interessa – aveva aggiunto -. E dovrebbe interessare a chiunque s’opponga ad una eccessiva accumulazione di potere nelle mani di pochi”. Parole chiarificatrici, quelle del senatore, ma anche piuttosto vacue se si considera che, ben oltre le ideologiche contese degli albori della rivoluzione americana, in quasi tutto il mondo – e da un bel po’ di decenni – tutte le “repubbliche costituzionali” si considerano, senza timore di contraddizione, anche delle “democrazie”. O, viceversa tutte le democrazie (con l’eccezione di alcune storiche monarchie europee) si considerano “repubbliche costituzionali”. Vacue ed ancor più stonate alla luce delle motivazioni che – in sintonia con gran parte del suo partito – avevano spinto Lee a disseppellire, alla vigilia delle nuove presidenziali, quell’antico dibattito (antico ma, come vedremo, ancora attuale, seppur non nel senso indicato dal senatore).

Trump ha stavolta perduto, a vantaggio del democratico Joe Biden, non solo nel voto popolare (misura del tutto platonica nella logica della “non-democrazia repubblicana” tanto cara ai Mike Lee), ma anche nel decisivo computo dei collegi elettorali.

Mike Lee intendeva, infatti, con quel suo perentorio “l’America non è una democrazia”, giustificare Donald Trump. O, più esattamente: spiegare la “normalità” – repubblicana normalità – d’un presidente che, eletto quattro anni fa pur perdendo il voto popolare, pur perdendo di nuovo il voto popolare (e prevedibilmente per un ancor più ampio margine) avrebbe potuto tornare a vincere le elezioni che si sono consumate (e che, forse, ancor oggi si vanno consumando) lo scorso 3 di novembre.

Come siano finite (o quasi finite) le cose è o, a questo punto, dovrebbe noto. Donald J. Trump ha stavolta perduto, a vantaggio del democratico Joe Biden, non solo nel voto popolare (misura del tutto platonica nella logica della “non-democrazia repubblicana” tanto cara ai Mike Lee), ma anche nel decisivo computo dei collegi elettorali. Ovvero: nella logica della intrinsecamente iniqua, obsoleta e sempre più stravagante aritmetica che porta alla Casa Bianca. Ed il prossimo 20 di gennaio, volente o nolente, dovrà – a dispetto delle dispute legali da lui rabbiosamente aperte in molti Stati – sgomberare il candido palazzo di 1600 Pennsylvania Avenue. L’America – come più d’un commentatore ha scritto utilizzando una scontata metafora – s’è “svegliata da un incubo”, negando altri quattro anni di presidenza all’uomo che, di quella presidenza, aveva fatto, sotto ogni aspetto, vero e proprio scempio. Una cosa è infatti certa. Quale che sia, storicamente parlando, la vera essenza del modello di governo americano – si tratti d’una “democrazia”, d’una “repubblica costituzionale” o, come dovrebbe essere a tutti ovvio, d’entrambe le cose – Donald J. Trump è stato il primo presidente USA per il quale nessuna delle tre istanze ha significato, foss’anche soltanto in termini formali, un valore da rappresentare e difendere.

“Flood the zone with shit”

Nei suoi quattro anni alla Casa Bianca – un evento, questo, che solo pochi mesi prima degli esiti del voto del novembre 2016, molti consideravano poco più d’una barzelletta – Donald Trump ha sistematicamente attaccato l’indipendenza di tutte le istituzioni democratiche, ha ignorato la scienza e la decenza, ha ulteriormente diviso, alimentando le fiamme del razzismo e della xenofobia, un paese già estremamente polarizzato, ha mentito (più di 25mila volte, secondo calcoli che i professionisti del fact-checking hanno abbandonato, per sfinimento, agli inizi dell’anno), normalizzando l’uso della menzogna, o meglio, trasformando la menzogna, da lui spesso patologicamente usata, in una sorta di patologia di governo. Forse più per propensione personale e per narcisistica abitudine che per calcolo, Trump ha, in questi quattro anni, più d’ogni altro materializzato una metodologia oggi comune, in molte parti del mondo – vedi Putin, Orban, Erdogan – alla nuova destra nazionalista e “globale”: quella che – teorizzata da Steve Bannon, grande stratega della campagna Trump-Pence del 2016 – semplicemente ed eloquentemente recita: “flood the zone with shit”, inonda di merda la zona, rendi indistinguibile il vero dal falso, il giusto dall’ingiusto, e lascia che, in questa cloaca, emerga un solo riconoscibile valore. Quale? Quello della forza dell’ ”uomo forte”. Vincere o perdere. Niente democrazia, giustizia. Niente verità e niente misericordia. Persino i valori che, da sempre, definiscono la destra estrema – Dio, Patria e Famiglia – non sono, nel Trump-pensiero, che veicoli verso la vittoria. O, ancor meglio, verso la celebrazione di se medesimo.

Come un editoriale del Washington Post già aveva affermato alla vigilia del voto del 2016, Donald Trump è “un pericolo senza precedenti per la democrazia americana”. E come un dittatorello da repubblica, non “costituzionale”, ma delle banane, ha in questi anni pensato, parlato ed agito, spessissimo oltre i limiti della caricatura. Gli ultimi otto mesi della sua presidenza – quelli marcati dalla pandemia – altro non hanno fatto, in fondo, che rivelare, con la forza della tragedia, la realtà d’un leader borioso ed inetto, farsescamente inadeguato agli oneri della carica che ricopre. “It’s going to disappear in a couple of weeks”, scomparirà in un paio di settimane, aveva dichiarato Trump a febbraio, riferendosi al virus, quando i contagiati non erano, negli USA, che poco più d’una decina. E questa frase ha continuato a ripetere (per almeno 40 volte) mentre – in una macabra materializzazione del più quotato slogan trumpiano: “America first” – il contagio andava raggiungendo (e superando) il tetto del mondo.

Donald Trump si è presentato agli elettori come il vincitore d’una battaglia, quella contro la pandemia, che neppure ha cominciato a combattere perché, quella battaglia, già era stata preventivamente proclamata vinta. E, nel nome della legge e dell’ordine, s’è offerto come ultima salvifica barriera contro il pericolo d’un “socialismo” che non esiste se non nella paura di chi si sente minacciato dalle proteste contro il razzismo e le ingiustizie che ancora permeano la società americana. Anzi: che della società americana sono parte strutturale ed “originale” – originale nel senso che proprio nelle origini della democrazia Usa affondano le proprie radici – come, solo pochi mesi prima delle elezioni aveva testimoniato l’omicidio di George Floyd e di altri afroamericani. Essersi liberati di lui con il voto – o, almeno, avergli con il voto sbarrato la strada verso un secondo mandato – non è, davvero, cosa da poco. Ed ampiamente spiega la straordinaria affluenza alle urne (quasi il 65 per cento) ed il giubilo popolare che, sabato 7 novembre, quando, finalmente, Joe Biden ha superato la fatidica soglia dei 270 voti elettorali, ha, nonostante la pandemia, riempito le piazze d’America. In una ennesima (e probabilmente non ultima) testimonianza della sua vocazione anti-democratica, Donald Trump si è rifiutato – denunciando frodi delle quali non ha addotto non solo prove provate, ma neppure il più flebile indizio – di accettare la sconfitta. Ed assai probabile – data la provata disonestà e meschinità del personaggio – è che non solo diventi il primo presidente Usa a non riconoscere pubblicamente la vittoria del rivale, ma anche usi il lungo periodo di transizione per consumare personali vendette e per sabotare il suo successore.

Trump ha perso. E molto gratificante – alla luce della su stessa filosofia – è oggi classificarlo tra i “losers” dai lui disprezzati con tanto naturale superbia. Vale però la pena, ultimate le celebrazioni, misurare, in prospettiva, le vere ragioni e le vere dimensioni della sua sconfitta. Quella di Joe Biden è stata, a tutti gli effetti, una vittoria di misura, estremamente sofferta. Per molti aspetti, anzi, proprio in questa sofferenza va cercata la molto liberatoria ragione del giubilo popolare esploso dopo l’annuncio del suo trionfo. I primi risultati, la notte del 3 novembre, sembravano replicare, in tutto e per tutto – clamorosamente smentendo, una volta di più, i sondaggi della vigilia – gli eventi del 2016, con Joe Biden avanti nel voto popolare, ma condannato dai numeri dei collegi elettorali. E solo il giorno dopo, con l’arrivo dei voti per posta – quelli che Trump da settimane andava, preventivamente e del tutto arbitrariamente bollando come “fraudolenti“ – la tendenza s’era infine, con esasperante lentezza, capovolta. Joe Biden aveva, grazie soprattutto a quei voti, rialzato il cosiddetto “blue wall”, quel “muro azzurro” di voti democratici nel Midwest post-industriale (Michigan, Wisconsin e Pennsylvania) il cui crollo, nel 2016, aveva, per appena 77.000 suffragi, privato Hillary Clinton della vittoria.

Non c’è traccia, nelle cifre di queste presidenziali, del generalizzato ripudio da molti auspicato.

La Storia ci dice come Trump sia, in effetti, solo il quarto presidente che, negli ultimi due secoli, abbia subito l’onta di una bocciatura al termine del suo primo mandato. E con tipica, tracotante ineleganza, lo stesso Donald Trump ha provveduto ad enfatizzare la propria sconfitta, non riconoscendola. “Io ho vinto – ha dichiarato, via Twitter, in un “fiammeggiante” trionfo di maiuscole, nel giorno della proclamazione della vittoria di Biden – perché ho ricevuto 71 milioni di voti legali (questo con l’ovvia implicazione che i 75 milioni di voti conseguiti dal rivale siano, per contro, illegali n.d.r.). Il più alto numero di voti mai ricevuto da un presidente in carica”. Parole ridicole, che vanno ad arricchire, come la classica ciliegina finale sulla torta, la ponderosa antologia delle fanfaronate trumpiane. È un fatto, tuttavia, che – al di là di questa storica annotazione ed archiviata quest’ultima, autolesionistica sparata – non c’è traccia, nelle cifre di queste presidenziali, del generalizzato ripudio da molti auspicato. Trump ha perduto, nel voto popolare, per poco meno del 4 per cento. Nulla che ricordi i 17,7 punti che, nel 1932, nel pieno della Grande Depressione, separarono Herbert Hoover, dal vincitore, Franklin Delano Roosevelt. O i quasi 10 punti che videro Jimmy Carter soccombere davanti a Ronald Reagan. E se letti con freddezza, i risultati del 3 novembre non fanno, in fondo, che confermare i numeri che hanno, con straordinaria, inalterabile continuità, marcato tutti questi anni.

Donald Trump è, a tutti gli effetti, il più impopolare presidente della storia degli Stati Uniti d’America, l’unico i cui indici di gradimento mai, neppure nei giorni della sua “luna di miele” presidenziale, abbiano avvicinato il 50 per cento. Ma la sua impopolarità si è rivelata, in questi quattro anni, straordinariamente stabile, a dispetto di quello che, in ogni santo giorno, Trump ha detto e fatto. A dispetto delle sue oltre 25mila verificate menzogne, a dispetto delle volgarità, del nepotismo, delle promesse mancate, delle quotidiane testimonianze d’ignoranza, incompetenza e personale corruzione. A dispetto del suo caricaturale narcisismo e d’una risposta di fronte al coronavirus facilmente qualificabile come uno dei più grandi fallimenti della Storia degli Stati Uniti d’America. Se è vero che sono le grandi crisi a rivelare i grandi presidenti – la Guerra Civile per Lincoln, la Grande Depressione a la seconda Guerra mondiale per FDR – la crisi del Covid-19 non ha portato alla luce che l’altezzosa nullità del “commander in chief”. Eppure sempre lì, tra il 42 ed il 45 per cento ha costantemente oscillato – nei modelli che calcolano la media dei sondaggi – la sua approvazione a livello nazionale. E sempre elevatissimo, attorno al 95 per cento, si è mantenuto il consenso da lui raccolto in campo repubblicano. Parafrasando la più celebre del Gattopardo: in questi anni tutto è successo, perché tutto restasse come prima.

Trump ha perso le elezioni, ma non ha perduto il Partito Repubblicano. Volendo ripetere quel che, già nel 2016, aveva scritto George Wills, storico columnist del Washigton Post di solidissima fede conservatrice: è stato il Partito Repubblicano che si è perduto in lui, trasfigurandosi nel partito del “culto di Donald Trump”. E tutto lascia credere che questo culto – grottesco come grottesca è la divinità che l’ispira – sia destinato a sopravvivere alla sconfitta. Come è successo tutto questo? E perché è successo?

‘We’ve got to stop being the stupid party’

Per rispondere vale la pena fare un balzo, anzi, tre balzi all’indietro. Il primo balzo ci riporta ad una frase che, pronunciata quasi otto anni fa, ha a suo modo sancito un momento di svolta – o meglio di non-svolta – di quello che fu il partito di Abraham Lincoln. ‘We’ve got to stop being the stupid party’, dobbiamo smetterla d’essere il partito degli stupidi. Questo disse Bobby Jindal, governatore della Louisiana, durante il tradizionale ‘winter meeting’, la riunione d’inverno del Republican National Commitee. Era il 25 gennaio del 2013 e la sonora sconfitta elettorale di Mitt Romney, il candidato repubblicano contrapposto al presidente uscente, Barack Obama, era vecchia d’appena un paio di mesi. Il che inevitabilmente trasformava quell’incontro dello Stato Maggiore del Grand Old Party nel primo atto d’un processo di contrizione e revisione. O, più esattamente, come molti scrissero, nella prima puntata di quella che intendeva essere una spietata autopsia del proprio cadavere.

Di che cosa era “morto”, due mesi prima, il Partito Repubblicano? Per l’appunto: di ‘stupidità’ aveva provocatoriamente risposto Bobby Jindal, primo governatore d’origine asiatica nella storia degli Stati Uniti. E, cosi dicendo, aveva affondato il coltello in quella che non solo lui percepiva, dopo la sconfitta di novembre, come una delle più infette piaghe della politica repubblicana. Vale a dire: l’ostentato antintellettualismo che – in dichiarata contrapposizione ad un ipotetico “establishment cultural-mediatico”, nonché, ovviamente, al vituperatissimo“politically correct” – era progressivamente divenuto una dei più visibili vessilli del GOP. E che, a sua volta, altro non era che uno dei risvolti della strategia d’un partito rimasto politicamente e demograficamente immobile in un paese che andava profondamente trasformandosi.

Appena tre mesi dopo quella riunione e quello “stupid” – un auto-insulto che, in realtà, non era che un grido di dolore – il RNC aveva pubblicato un documento di quasi 100 pagine ufficialmente intitolato ‘Growth and Opportunities Project’. Ovvero: il risultato della “autopsia” di cui sopra, essenzialmente basata sull’impietosa analisi statistica dei“voti perduti”. Chi sono gli elettori che, dopo il 2008, hanno smesso di votare (o hanno scelto di non votare) repubblicano? E perché l’hanno fatto? Lo hanno fatto, rispondeva il rapporto citando una minuziosa inchiesta d’opinione, perché il Grand Old Party veniva da loro percepito come “scary”, “narrow minded”, “out of touch”. Ovvero: come il partito della paura, intellettualmente limitato e distaccato dalla realtà. In sintesi: come il partito degli ‘stuffy old men’, dei vecchi ammuffiti. Vecchi, maschi, bianchi e d’assai modesto curriculum scolastico (gli “stupidi”, per l’appunto), avversi ad ogni forma d’ambientalismo, sospettosi verso ogni forma di scienza e, per contro, disposti ad accettare le più bizzarre teorie cospirative. Conclusione: per mantenere qualche seria possibilità di riconquistare la Casa Bianca, il GOP doveva ripulire la propria immagine ed allargare la propria base elettorale adattandola ad una realtà in rapida trasformazione. Doveva ristabilire, o rendere più visibili, i contatti con le élite intellettuali ed estendere il proprio messaggio a minoranze che, se valutate nel loro complesso, ormai da tempo non sono più tali: donne, “latinos” (latinx, come vuole la più recente fisima del “politically correct”), afro-americani, immigrati d’ogni origine. Doveva cessare d’essere – per tornare all’appello di Jindal – “the stupid party”: bianco, maschio ed incolto…

Nulla di tutto questo accadde nei quattro anni che seguirono. E già dall’avvio della nuova campagna di primarie in vista del voto del 2016 – largamente ma, si pensava, fuggevolmente dominato dalla rutilante discesa in campo di Donald J. Trump – facile fu avvertire come tutti venti soffiassero in direzione opposta a quella indicata dalla necroscopia del cadavere del partito. Bobby Jindal, presentatosi come candidato alle primarie presidenziali repubblicane, uscì sbandando dalla corsa quasi subito, da autentico “loser”, senza mai avere sfiorato il 5 per cento dei consensi. Ed altrettanto fecero, uno dopo l’altro, accompagnati dai frizzi e lazzi del vincitore, tutti i pesi massimi messi in campo dall’establishment repubblicano per contrastare l’ascesa di ‘Trumpenstein’, il mostro che, primaria dopo primaria, andava trangugiandosi il partito: Jeb Bush (“low energy Jeb”), Marco Rubio(‘Little Marco’) e da ultimo (un disperato ed improbabile ultimo) Ted Cruz, l’ultrareazionario senatore cubano-americano del Texas…

…un maschio settantenne, bianco ed incolto oltre immaginazione, che si burlava dei disabili, insultava le donne, demonizzava immigrati e blandiva dittatori…

Come a suo tempo scrisse sul New York Times, Max Boot, uno storico di chiara fede conservatrice, ‘the stupid party created Donald Trump’, il partito degli stupidi aveva, infine, creato Donald Trump. E quel che restava del GOP era ben riassunto nel discorso – il più lungo e sconnesso mai pronunciato in una cerimonia inaugurale – con il quale, il 20 gennaio del 2017, Donald Trump, vinte le primarie e battuta Hillary nel computo dei collegi elettorali, aveva aperto la sua stagione presidenziale: un rabbioso e divagante rantolo di quasi un’ora e mezza, sormontato – tra xenofobi ed apocalittici accenti, false statistiche e frottole da circo – da un unico riconoscibile concetto: “I alone can fix it”, solo io posso mettere a posto le cose. Tre anni dopo, il ‘Growth and Opportunities Project’ non aveva, a conti fatti, prodotto che questo: la caricatura d’un “uomo della provvidenza”, un candidato che si proponeva di costruire muri – di vero acciaio e cemento come quello alla frontiera col Messico, o metaforici – laddove il progetto delle élite dirigenziali repubblicane sottolineava la necessità di lanciare ponti e tendere mani. Un maschio settantenne, bianco ed incolto oltre immaginazione, che si burlava dei disabili, insultava le donne, demonizzava immigrati e blandiva dittatori. Un garrulo e vanitoso fanfarone che, con l’arroganza e la grossolanità d’un bullo di periferia, divideva il mondo, per l’appunto, in “winners and losers”, vincenti e perdenti, incorrendo in sesquipedali erroriogniqualvolta il tema del discorso si spostasse dall’esaltazione di se medesimo a qualunque concreto tema di politica internazionale o domestica. Grazie a questo fanfarone – sottolineava Boot – il partito di Lincoln era tornato a vincere. Ed aveva, per sempre, perduto se stesso.

Donald Trump non era (ed ovviamente non è) un’aberrazione. È, piuttosto la deformata e deformante trasfigurazione, il punto d’arrivo o, più propriamente, il punto di non ritorno – e qui viene il secondo balzo all’indietro – d’una strategia politica che viene da lontano. Più specificamente: di quella “southern strategy” con la quale, tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, regnante Richard Nixon, il Partito Repubblicano coprì gli spazi che il Partito Democratico, tradizionalmente il partito del Sud bianco e segregazionista, aveva lasciato vuoti sposando la battaglia per i diritti civili.

Nel non lontanissimo 1995, Kenneth O’Reilly, professore della University of Alaska e storico delle relazioni razziali negli Stati Uniti, scrisse sull’argomento un interessantissimo libro il cui titolo – “The Nixon’s Piano”, il piano di Nixon – rivelava le origini e la natura del fenomeno. Tutto, sosteneva O’ Reilly, era infatti cominciato (o s’era per la prima volta manifestato nella sua versione moderna) nel fatidico 1968 quando – nel pieno d’una delle più turbolente campagne presidenziali di questo secolo – il candidato repubblicano Richard Nixon si rese protagonista, assieme al suo “running mate” Spiro Agnew, d’una singolare performance comico-musicale. Lo scenario era quello, insieme tradizionale e mondano, del Gridiron Club Dinner, la cena annuale dei giornalisti accreditati alla Casa Bianca, nel corso della quale tutte le celebrità politiche di Washington sono chiamate a testimoniare pubblicamente il proprio “sense of humor” rifacendo il verso a se stesse. E questo fu ciò che Nixon scelse di fare: esibirsi al piano suonando quella che, nelle intenzioni, doveva essere una “compilation” delle canzoni preferite da alcuni dei più celebrati presidenti di parte democratica (da Franklin Delano Roosevelt a John Kennedy). Solo che, ogniqualvolta il pianista tentava di intonare uno dei motivi prescelti, Spiro Agnew, che lo accompagnava come voce solista, implacabilmente tornava sulle allegre note di “Dixie”, la canzone che della vecchia Confederazione sudista – quella che tentò di staccarsi dall’Unione quando la schiavitù venne abolita nel 1863 – era (ed è) una sorta di inno non ufficiale.

…Nixon faceva sapere che, sotto di lui, l’America sarebbe tornata a cantare “Dixie”. Ovvero: che avrebbe posto un freno al montare della “marea nera”…

In che cosa consistesse l’ironia (o, ancor più, l’auto-ironia) dell’esibizione, non era in realtà chiarissimo. Chiarissimo era invece, per i giornalisti che assistevano alla scena (e che l’avrebbero il giorno dopo descritta per le proprie testate), il suo significato politico. Ad una maggioranza bianca sotto shock per l’impetuoso crescere dei movimenti di emancipazione, per le rivolte dei ghetti neri e per le audaci politiche anti-povertà (quelle della cosiddetta “Great Society”) lanciate da Lyndon Johnson, Nixon faceva sapere che, sotto di lui, l’America sarebbe tornata a cantare “Dixie”. Ovvero: che avrebbe posto un freno al montare della “marea nera”.

Richard Nixon cantò Dixie fino al giorno in cui fu costretto alle dimissioni per lo scandalo del Watergate. E Dixie certamente cantò Ronald Reagan quando, nel 1980, scelse, per lanciare la sua prima vittoriosa campagna presidenziale, la città di Philadelphia. No, non quella dove, nel 1776, era incominciata, con tutte le sue “congenite malformazioni”, la Rivoluzione americana, bensì l’omonima cittadina del Mississippi, nella quale, nel 1964, erano stati assassinati tre volontari (due bianchi e un nero) che stavano lavorando (ricordate il film “Mississippi Burning”?) alla registrazione elettorale dei neri del luogo. Reagan non disse, per l’occasione, nulla che avesse una diretta connessione con quell’emblematica vicenda o con la questione razziale. Ma tutti, a Philadelphia e dintorni, colsero l’implicito messaggio di solidarietà e simpatia – solidarietà e simpatia con i bianchi del sud ingiustamente vilipesi – insito nella scelta del luogo. Così come tutti colsero – anche se Reagan mai nominò la razza della persona sotto accusa – il vero senso della polemica da lui più tardi lanciata, nel nome del liberismo, contro la famosa “welfare queen”, da tutti identificata ed eletta a prototipo di parassitismo assistenziale, come una madre nubile nera che non lavora e lascivamente vive di pubblici sussidi.

Non cantava a caso, Ronald Reagan. Uno studio di tre economisti della Harvard University, Alberto Alesina, Edward Gleaser e Bruce Sacerdote ha dimostrato, nel 2002, come proprio il razzismo – ovvero la percezione che ogni forma di assistenza pubblica sia immancabilmente destinata a tradursi in un “iniquo” vantaggio per le minoranze razziali – spieghi le ragioni per le quali in America (e solo in America) la pubblica opinione abbia ancor oggi una tanto diffusa avversione (specie nei suoi settori più poveri) verso un “welfare state” di cui sarebbe, in teoria, in larga parte la vera beneficiaria.

Ed a caso non cantò Donald J. Trump quando, nel 2011, lanciò, o meglio seriamente meditò di lanciare, nelle fila repubblicane, la sua prima campagna presidenziale, presentandosi con una inequivocabile credenziale: la verità sul luogo di nascita di Barack Obama, primo presidente afro-americano degli Stati Uniti d’America. Ed anche, a quei tempi, presidente in carica. Obama, sosteneva Trump riprendendo una ridicola teoria in circolazione da tempo, è nato in Kenya. E per questo – sancendo la Costituzione che solo i nati in America possono assurgere alla presidenza – era a tutti gli effetti un usurpatore. Per provarlo al di là d’ogni ragionevole dubbio, andava ripetendo Trump di talk-show in talk-show, già aveva provveduto ad inviare suoi detective in quel di Honolulu (la città hawaiana nella quale Obama era ufficialmente nato). E già aveva da loro ricevuto primi ed “assai interessanti” rapporti. Era, naturalmente (o, se si preferisce, trumpianamente) tutto falso. Falso che Barack Obama fosse nato in Kenya, falso che Trump avesse mandato i suoi ispettori ad Honolulu e falso, com’è ovvio, che questi ultimi gli avessero inviato rapporti di sorta.

In attesa di tempi più maturi, Trump rinunciò, infine, a correre le primarie. Ma l’amo in direzione dell’America che “canta Dixie” era stato lanciato. E quattro anni dopo – ancora sventolando la bandiera della verità sul certificato di nascita di Obama – Donald Trump entrò nelle primarie da vincitore e da vincitore ne uscì, mangiandosi in sol boccone, alla guida del “partito degli stupidi”, quel che ancora restava della intellighenzia repubblicana. Divorò tutto, nel bene e nel male, senza nulla risparmiare e senza nulla capire di quel divorava: dal poco che sopravviveva di Abraham Lincoln, al “compassionate conservatism”, dal neoliberalismo di Milton Friedman, all’antistatalismo di Frederick Von Hayek, dall’esasperato individualismo “oggettivista” di Ayn Rand, all’ancor vivo e nefasto ricordo dei ‘neocon’ che accompagnarono gli orrori della ‘guerra infinita’ di George W. Bush. Come in una riedizione del di “Der Zauberlehrling”, l’apprendista stregone di Wolfang Goethe, tutte le più sinistre forze dal GOP nel tempo evocate per conquistare il consenso dell’America bianca – dalla “southern strategy” nixoniana, ai chiari sottintesi razzisti della politica reaganiana, piatti, questi, sempre serviti in salsa anti-intellettuale – s’erano infine incontrate con i rancori e gli squilibri generati da processi di globalizzazione che generano nuove diseguaglianze e nuove ingiustizie, con la rabbia di un’America che, a torto o a ragione, si sentiva “left behind”, abbandonata e pronta raccogliersi dietro il populismo reazionario e xenofobo, antiscientifico ed anti-intellettuale (il “popolo” contro le élite) offerto da un conclamato uomo della Provvidenza che (“make America great again”) prometteva il ritorno ad una grandezza farlocca, mai esistita.

Donald J. Trump è stato il primo presidente che, pur avendo ovviamente governato quella che era e che resta una democrazia, ad ogni forma di democrazia si è rivelato, in termini generali, totalmente estraneo.

Ridotto alla sua essenza – ovvero: liberato dal “folclore di se stesso”, spogliato da tutte le pagliacciate, le insolenze, le spesso infantili menzogne, le volgarità, le bizze, gli strafalcioni ed i veri e propri crimini – Donald J. Trump è stato il primo presidente che, pur avendo ovviamente governato quella che era e che resta una democrazia, ad ogni forma di democrazia si è rivelato, in termini generali, totalmente estraneo. Più nello specifico: estraneo, per sua natura, alle basi strutturali d’una democrazia, quella americana, rigorosamente bipartitica. Ed in quanto tale, necessariamente basata su valori compartiti, in grado di garantirne la continuità e, allo stesso tempo, la moderazione. Semplicemente: trasfiguratosi nel partito del culto di Trump, quello che fu il partito di Abraham Lincoln ha cessato di essere un partito democratico. La democrazia americana continua a camminare e, camminando – o, fuor di metafora, votando come mai prima aveva fatto – è quantomeno riuscita, lo scorso 3 di novembre, a sfrattare Donald J. Trump, aspirante caudillo, dalla Casa Bianca. Ma resta, a tutti gli effetti, una democrazia zoppa. Anche perché, in buona misura, una democrazia zoppa è sempre stata.

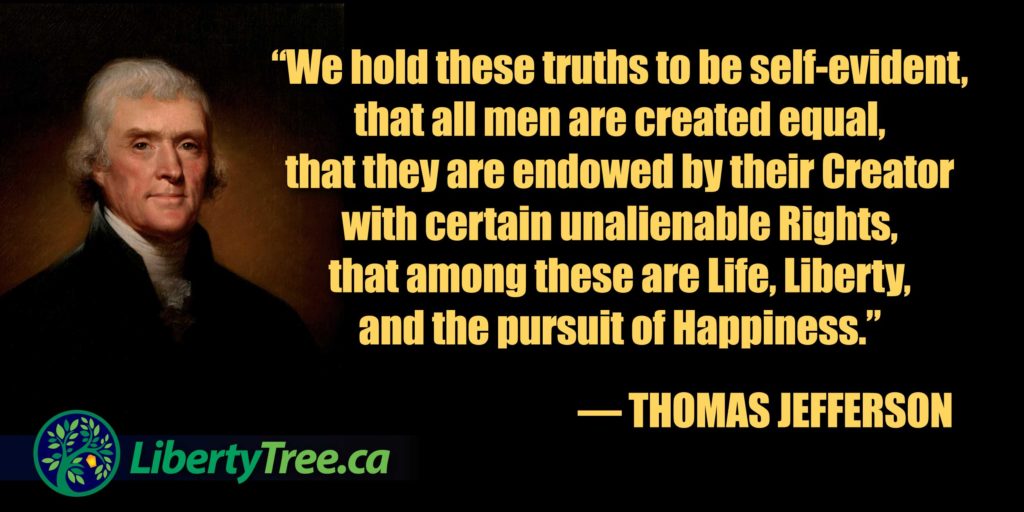

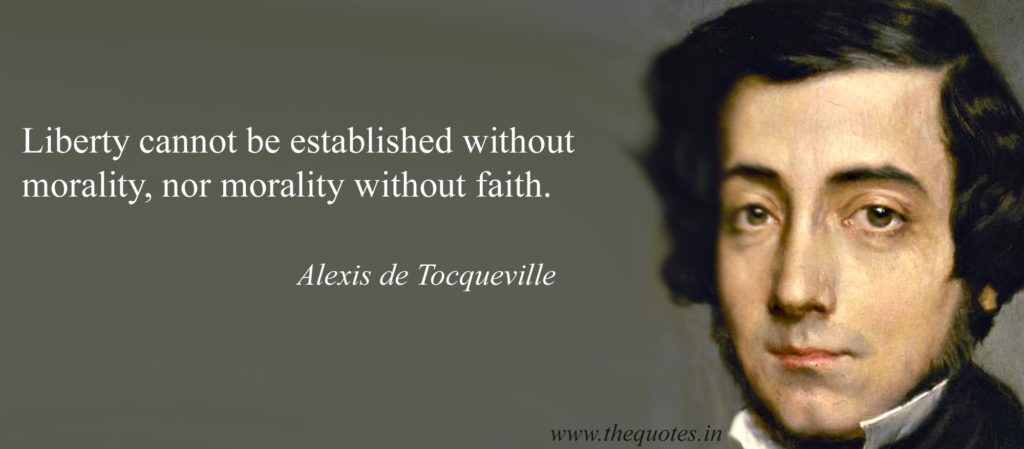

Ed è qui – terzo ed ultimo balzo all’indietro – che il discorso torna a bomba. Vale a dire: alle parole con le quali il senatore Mike Lee, repubblicano dello Utah, ha, con molto drastici accenti affermato che l’America non è “una democrazia”, ma una “repubblica costituzionale”. Contrapposizione per molti aspetti risibile, ma fondata su un fatto reale. In qualche misura la democrazia americane è, per concezione originale, una democrazia che ha paura della democrazia. E questo non soltanto (né tanto) per il sempre incombente pericolo che i suoi eccessi generino – come molto ben argomentato da Alexis de Toqueville nel suo “Democracy in America” – una dittatura della maggioranza”, quanto per l’opposta ragione. Ovvero: per il timore che il principio fondatore della repubblica – il famoso, splendido “we hold these truths to be self evident, that all men are created equal” – cancellasse i privilegi d’una società ancora basata su una istituzione (la schiavitù, dai padri fondatori a suo tempo con macabro eufemismo definita “the peculiar institution”, l’istituzione peculiare) che dell’eguaglianza e della libertà è da sempre, a tutti gli effetti, la più feroce negazione.

La democrazia americana nasce, in realtà, come democrazia escludente, originalmente fondata molto più sulla proprietà che sulla libertà. Per molto tempo solo ai proprietari (proprietari di terre, di animali, di cose e di uomini) in molti degli Stati è stato concesso il diritto di voto. Questa democrazia escludente si è – senza troppa fretta, quasi 90 anni dopo la sua fondazione – liberata della schiavitù. Ed un altro secolo ha marciato prima che il diritto di voto diventasse infine una realtà per coloro che erano stati schiavi. Ma le impronte delle sue origini restano un po’ ovunque. I collegi elettorali che, giusto qualche settimana fa hanno scelto il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, nacquero a suo tempo proprio per garantire una “giusta rappresentanza” agli Stati schiavisti. Ed ancor oggi, contro ogni logica, scandiscono, con una aritmetica ancor più “peculiare” della istituzione della schiavitù, i tempi e i modi d’ogni campagna elettorale.

Né solo dei collegi elettorali si tratta. In realtà è l’intera struttura della politica Usa a “pendere a destra”. Questa “pendenza” tendeva, originalmente, a privilegiare le aree rurali rispetto a quelle urbane. E le sue conseguenze sono per lungo tempo state, data la uniformità demografica dei due maggiori partiti, pressoché irrilevanti. Oggi, con il partito democratico sempre più concentrato nelle aree urbane, ed il partito repubblicano sempre più “ruralizzato”, tutto è cambiato. Si calcola che, per ottenere la maggioranza dei seggi della House of Representatives, i democratici debbano ottenere almeno il 58 per cento dei voti, contro il 46 per cento che basta (e spesso avanza) ai repubblicani. Il tutto mentre nel Senato, pur rappresentando un elettorato di quasi venti milioni d’anime inferiore, i repubblicani vantano 53 seggi contro i 47 dei democratici. Ed a questo vantaggio di base – eredità delle paure che caratterizzarono la fondazione della democrazia, o della repubblica costituzionale Usa – si sono sovrapposte le operazioni di gerrymandering (la ridefinizione fraudolenta dei distretti elettorali) e di abolizione del voto con le quali il partito repubblicano garantisce a se stesso, contro i numeri della democrazia, il predominio politico ed elettorale.

Joe Biden e la “tirannia della minoranza”

Qualcuno – parafrasando e capovolgendo de Touqueville – l’ha chiamata “tirannia della minoranza”. Ed è con questa “tirannia” che dovrà ora fare i conti Joe Biden, il neo-eletto presidente democratico, giunto alla Casa Bianca al suo terzo tentativo di scalata. Curioso destino il suo. Dopo un disastroso avvio di campagna, quando pareva ormai sull’orlo d’un nuovo (e considerati i suoi 77 anni, definitivo) fallimento, è stato protagonista d’una fulminea resurrezione proprio in virtù del fatto che, grazie alla molto istituzionale moderazione garantita dai suoi 47 anni di carriera politica (otto dei quali spesi come vice di Barack Obama) era, tra gli aspiranti del suo, quello che prospettava la creazione una più ampia coalizione anti-Trump. E tutto questo nel nome d’una sorta di “ritorno alla normalità” contrapposta alla caotica, quotidiana indecenza con cui Donald ha attaccato le istituzioni e logorato, menzogna dopo menzogna, la fibra morale della nazione.

Proprio questo, il ritorno ad una normalità della quale ritrovare “the soul of the Nation”, l’anima di una nazione i cui valori di fondo sono da tutti compartiti, è quello che ha auspicato, nel suo primo discorso da presidente-eletto. Non sarà il suo un cammino facile, in un America che, il 3 di novembre ha scelto lui, ma che l’ha fatto senza ripudiare il trumpismo. La più antica democrazia – o non-democrazia – del mondo continuerà ancora per molto, sotto la zavorra della “tirannia della minoranza”, a camminare claudicando.

Proprio questo, il ritorno ad una normalità della quale ritrovare “the soul of the Nation”, l’anima di una nazione i cui valori di fondo sono da tutti compartiti, è quello che ha auspicato, nel suo primo discorso da presidente-eletto. Non sarà il suo un cammino facile, in un America che, il 3 di novembre ha scelto lui, ma che l’ha fatto senza ripudiare il trumpismo. La più antica democrazia – o non-democrazia – del mondo continuerà ancora per molto, sotto la zavorra della “tirannia della minoranza”, a camminare claudicando.