“We never had a more beautiful set than this, didn’t we?”, mai prima d’ora avevamo avuto un set tanto bello, non è vero?…È stato con questa entusiastica frase che, due giorni fa, Donald J. Trump, presidente degli Stati Uniti d’America, ha dato il là alla sua forse più impegnativa e spettacolare esibizione televisiva in tempi di pandemia. E per una volta aveva, nella sua egolatrica euforia, tutte le ragioni del mondo. Lo scenario del colloquio-intervista tra lui ed i molto ossequienti giornalisti di Fox News – la rete televisiva che, notoriamente, sta a Donald Trump come l’Istituto Luce stava a suo tempo a Benito Mussolini – era davvero d’una impattante, eloquente solennità. Impattante e, a tutti gli effetti, “storica”.

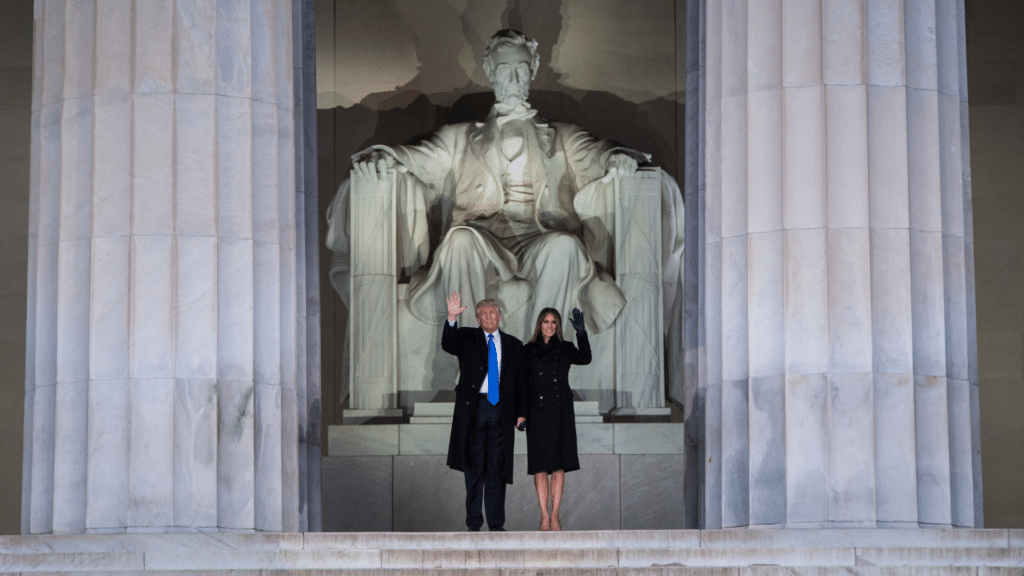

Il “set” era quello, carico di patrie simbologie, dell’interno del Lincoln Memorial, all’ombra della gigantesca statua del presidente (il sedicesimo della serie) sotto la cui guida, un secolo e mezzo fa, la “prima democrazia del mondo” s’era infine, al prezzo d’una sanguinosa guerra civile, liberata dal peccato originale della schiavitù (o della “peculiar institution”, come veniva ufficialmente definita). E proprio in questo stava, per contrasto, la storica eloquenza dell’immagine (una di quelle che, volendo ripetere una frase fatta, valgono più di mille parole). Seduto ai piedi di quel titano di pietra, Donald Trump appariva – come ogni altro essere umano sarebbe apparso – estremamente piccolo. E la sua piccolezza d’acchito acquisiva – in virtù della narcisistica pretenziosità del contesto – un’ineludibile forza metaforica. Non v’è dubbio alcuno: quando, tra un imprecisabile numero di decenni, agli storici toccherà, sedata ogni politica passione, illustrare ai posteri il senso della decadenza (e, forse, della fine) della democrazia Usa, proprio a questa immagine – un’immagine nella quale la fisica piccolezza si trasfigura, sospinta da una caricaturale superbia, in piccineria morale ed in umana meschinità – dovranno forzatamente far ricorso.

Lincoln e Trump. Trump e Lincoln. Uno accanto all’altro. Uno (quello in carne ed ossa e con capigliatura posticcia) grande quanto le scarpe dell’altro, e quelle scarpe intento a calzare, sfidando impavido il ridicolo, di fronte a un paio di giornalisti genuflessi. Due immagini in una sola immagine, una dentro l’altra. Ed al guardarle impossibile è non vedere, come in una capovolta e grottesca riedizione del “sonno della ragione” di Goya, la Storia d’America che divora se stessa.

Con Abraham Lincoln, Donald Trump già aveva avuto, lungo i suoi tre e passa anni di presidenza, diversi incontri ravvicinati. E sempre aveva usato la vita e le opere di “honest Abe” come esaltante termine di paragone a vantaggio di se medesimo. Ogni volta riuscendo a dare, nel confrontarsi in positivo al gigante (lui era buono ma io sono meglio), pubbliche ed inevitabilmente ridicole testimonianze della sua alquanto labile conoscenza dell’una e delle altre (“La maggioranza della gente non sa che Lincoln era repubblicano” aveva molto seriamente dichiarato nel marzo del 2017, parlando di fronte al Comitato Congressuale di quello che, prima di trasfigurarsi nella setta del “culto di Trump”, amava definirsi “il partito di Lincoln”). Ma mai come in questa occasione l’attuale presidente Usa aveva con tanta prosopopea e con tanto piagnucolosa insistenza ballato in quelle enormi calzature.

Leitmotiv della lamentela: tanto Abraham Lincoln quanto lui, Donald Trump, sono stati ferocemente maltrattati, a colpi di fake news, dai media a loro contemporanei. Ma lui, Donald Trump, molto, molto di più. “Tutti dicono che (Lincoln n.d.r.) è stato trattato malissimo. Io sono stato trattato molto peggio…Loro (i giornalisti n.d.r.) mi aggrediscono con domande vergognose…”. E tutto ciò a dispetto del fatto che lui sia, senza possibili confronti, il presidente “più vincente” della storia americana (“We we’re winning bigger than we’ve ever won before”.). E, più specificamente, a dispetto dei grandi successi da lui conseguiti nella lotta contro il covid-19.

La cosa è nota. Il Donald Trump spiegato da Donald Trump ha vinto sempre. E sempre, a dispetto delle velenose critiche dei “fake news media”, ha fatto “a tremendous job”, uno straordinario lavoro nella sua battaglia contro il virus. Lo ha fatto al punto che i suoi trionfi possono, in tutta tranquillità ed in tutta la loro gloria, convivere con qualsivoglia cifra. “Tremendous” era il suo lavoro quando, a fine febbraio, dichiarava che le infezioni da covid-19 (una “qualunque influenza” i cui effetti venivano esagerati dai suoi rivali democratici in una sorta di prolungamento del “hoax”, della burla dell’impeachment) sarebbero scese, negli Usa, praticamente a zero in un paio di settimane. Tremendous” quel lavoro ha continuato ad essere quando, poco più d’un mese più tardi, i dati hanno rivelato come gli USA avessero, ormai, il più alto numero d’infettati e di morti del mondo. E “tremendous” resta più che mai oggi che i casi di coronavirus – sì, quelli che, a inizio marzo avrebbero dovuto essere calati “quasi a zero” – hanno ampiamente superato il milione, mentre il numero delle morti viene dai più ottimisti proiettato ben oltre le centomila unità.

Il Trump raccontato da Trump vince, come direbbe Totò, “a prescindere”. E se, a dispetto dei suoi successi in serie, qualcosa va male, la colpa è di altri. Di chi? Di Obama, ovviamente, che non ha saputo fronteggiare una minaccia della quale ai tempi della sua presidenza non v’era traccia. Dei media, incapaci di cogliere la grandezza di un presidente che – in una tra le sue tante brillanti intuizioni – giorni fa arrivò suggerire la possibilità di sconfiggere il virus con iniezioni di disinfettanti nei polmoni. Dei democratici, per qualsivoglia ragione e, soprattutto, della Cina. Il senso della sua ultima esibizione trumpiana all’ombra del monumento di Lincoln (e di tutti i suoi quotidiani show televisivi) è, in fondo, tutto qui. E va visto per quello che in effetti è: una strategia elettorale che si muove lungo un sempre più chiaro filo conduttore.

Dopo avere grossolanamente sottovalutato una pandemia che pure (ipse dixit) lui aveva profeticamente identificato ben prima che venisse dichiarata tale, e dopo avere per almeno una quindicina di volte apertamente esaltato la trasparenza e l’efficacia – “a tremendous job” anche in questo caso – della battaglia del governo cinese contro il diffondersi del covid-19, Donald Trump ha dichiarato se stesso “a wartime president”. E, come tale, intende ora arrivare all’appuntamento di novembre. Il tutto con un ovvio corollario: l’assoluto bisogno d’un nemico visibile – visibile quanto basta per coprire tutta l’inettitudine e tutti i ritardi dei “grandi successi” di cui sopra – da sovrapporre a quello, per antonomasia “invisibile”, del coronavirus.

La Cina era (ed è), per molti motivi, l’ideale capro espiatorio. Lo è perché proprio lì è nato il virus. E lo è perché in effetti molto nebulosi restano le origini ed i primi passi della pandemia in quel di Wuhan. Lo è, soprattutto, perché consente a Trump di rialzare quella che è sempre stata una delle più efficaci bandiere – quella della xenofobia – della sua ascesa politica. Ed è per questo che, nella sua battaglia contro quello che – non per oggettive ragioni di, chiamiamola così, cronaca geografica – insiste a chiamare “the chinese virus”, Trump ha finito per sposare la tesi più improbabile e “complottistica”: quella che definisce il covid-19 come l’artificiale prodotto – non si sa quanto volontariamente diffuso nel mondo – d’una ricerca condotta nei laboratori di virologia di, per l’appunto, Wuhan. “It came from China. It should have been stopped. It could have been stopped on the spot”, ha detto e ripetuto Trump sotto il pietrificato sguardo di “honest Abe”. Viene dalla Cina. Doveva essere bloccato. Avrebbe potuto esser bloccato all’istante. E subito il segretario di Stato Mike Pompeo gli ha fatto eco in una intervista televisiva, affermando di “avere le prove” della nascita artificiale, nei laboratori cinesi, del covid-19. Prove che, naturalmente, non può mostrare.

Per quanto ancora in gran parte inesplorati siano i territori della pandemia – e per quanto ancora non esistano risposte definitive – pressoché la totalità della comunità scientifica, in questo assecondata dalle principali agenzie d’intelligenza, appare convinta che, per la sua inequivocabile struttura, il virus sia il prodotto di una letale, ma del tutto naturale trasmissione da animali all’uomo. E questo è quello che, con voce pacata e solidi argomenti, da tempo va sostenendo anche il personaggio al quale in questi mesi – a fronte della molto più che “pinocchiesca” valanga delle menzogne e delle fandonie sparate a raffica dal presidente – è toccato l’ingrato ruolo del “grillo parlante”. Ovvero: il dott. Antony Stephen Fauci, dal lontano 1984 direttore del National Institute of Allergies and Infectious Diseases.

Ha un brutto, orribile vizio, il dott. Fauci. Anzi, se valutato sul metro della morale trumpiana, ha la peggior somma di vizi immaginabile. È competente e dice la verità. Due insopportabili peccati in Trumpworld. La sua visibilità e la sua popolarità hanno fin qui protetto questo molto discreto ma impenitente peccatore dalla sorte già toccata ad altri funzionari colpevoli d’un eccesso di professionalità. Ma assai probabile è che, presto, come al grillo parlante collodiano, mal gliene incolga. Già, nel sottobosco delle fake news (le vere fake news) trumpiane va circolando la tesi (vedi questo articolo di Buzzfeed) secondo il quale la sua reticenza nell’ammettere la tesi del virus “artificiale” made in China altro non sarebbe, a conti fatti, che una forma di complicità, ampiamente provata da un paio di sovvenzioni – per un totale di 3,7 milioni di dollari – a suo tempo garantiti dal National Institute of Allergies and Infectious Diseases (una normalissima pratica nella ambito dell’impegno internazionale contro le malattie infettive) proprio ai laboratori di Wuhan.

Quella esibita da Trump – nella sua solenne performance nel Lincoln Memorial e nelle sue quotidiane e spesso clownesche conferenze stampa – è, in effetti una “guerra”, E, come ogni vera guerra davvero ha nella verità la prima delle sue vittime, Ma non è la pandemia il vero nemico. È piuttosto, quella condotta dal presidente in carica, una campagna bellico-elettorale combattuta sotto le xenofobiche insegne del “pericolo giallo” e con l’arma che l’attuale presidente Usa da sempre meglio sa maneggiare. La stessa per la quale solo qualche mese fa aveva subito l’impeachment della House of Representatives: l’arma, antica figlia della menzogna, della calunnia.

Donald Trump, wartime president, contro la Cina e tutte le sue quinte colonne scientifiche e politiche. A cominciare ovviamente da Joe Biden, già opportunamente ribattezzato Beijng Joe. Nella sua intervista con Fox News, Trump non ha mancato ricordare – ovviamente inventandosi senza ritegno circostanze e cifre – come il figlio del suo rivale democratico, Hunter Biden, abbia a suo tempo posseduto azioni in un private equity fund nel quale partecipava anche la Bank of China.

Questo ha detto Donald Trump all’ombra del “Grande Emancipatore”. Lo ha fatto da par suo, bugia dopo bugia, fandonia dopo fandonia, parlando solo di se stesso – di se stesso come vittima della perfidia dei media, dei complotti cinesi e dell’avversione di tutti i nemici dell’ “America first” – senza spendere una sola parola di compassione per i morti e di conforto per i vivi. Il tutto sulla base di quelli che, impietosamente rivelati dalla crisi, sono, da sempre, i due veri pilastri concettuali della sua presidenza. Tutti i poteri – celebre il principio, “il presidente può fare quello che vuole”, che fu alla base della sua difesa nel processo di Impeachment – e nessuna responsabilità (altrettanto celebre – “I don’t feel responsible at all’ non mi sento responsabile per nulla, con la quale Trump rispose, settimane fa, ad una giornalista che gli aveva chiesto di giustificare i molti e documentatissimi ritardi nell’affrontare la pandemia.

Non c’è dubbio: Donald è davvero un grande leader. Grande quanto basta per scardinare – con pieni poteri e nessuna responsabilità, usando la Cina e la xenofobia come grimaldelli – quel che resta della “più antica democrazia del mondo”. A novembre – se a novembre davvero si voterà – l’ardua sentenza.