“Non v’è nessun dubbio, assolutamente nessuno, che su Donald Trump gravi la responsabilità, pratica e morale, d’aver provocato gli eventi del 6 gennaio… Donald Trump è colpevolmente e vergognosamente venuto meno ai doveri a lui imposti dalla carica che ricopriva…Anziché fermare l’assalto che lui stesso aveva provocato, Donald Trump ha, al contrario, allegramente – allegramente! – rimirato gli eventi in tv mentre montavano il caos e la violenza… Quando le orde che sventolavano bandiere con il suo nome e che nel suo nome erano convinte d’agire già avevano invaso Capitol Hill, e quando già a tutti era chiaro che la vita di Mike Pence era in pericolo, Donald Trump ha continuato ad emettere proclami via Twitter contro il suo vice-presidente (colpevole di non avere assecondato i suoi fraudolenti piani di capovolgimento dei risultati elettorali, nda)”…

Indovina indovinello…

Domanda domandina. Chi, secondo voi, ha pronunciato queste parole sabato scorso, sul finire del processo di impeachment contro l’ormai ex presidente degli Stati Uniti d’America? Se la vostra risposta è, come temo, gli “House managers” dell’accusa (così si chiamano i “pubblici ministeri” di questa molto particolare forma di processo), non solo vi fanno ovvio difetto fantasia e sense of humor – due doti indispensabili per capire la politica americana ai tempi di Trump – ma evidentemente non avete seguito con la dovuta attenzione le cronache politiche dell’ultimo quadriennio. E, più specificamente, quelle – tutte tumultuosamente vissute, tra farsa e tragedia, lungo il filo d’un inestricabile intreccio di paradossi – dei tre e passa mesi che ci separano dal giorno delle ultime elezioni presidenziali.

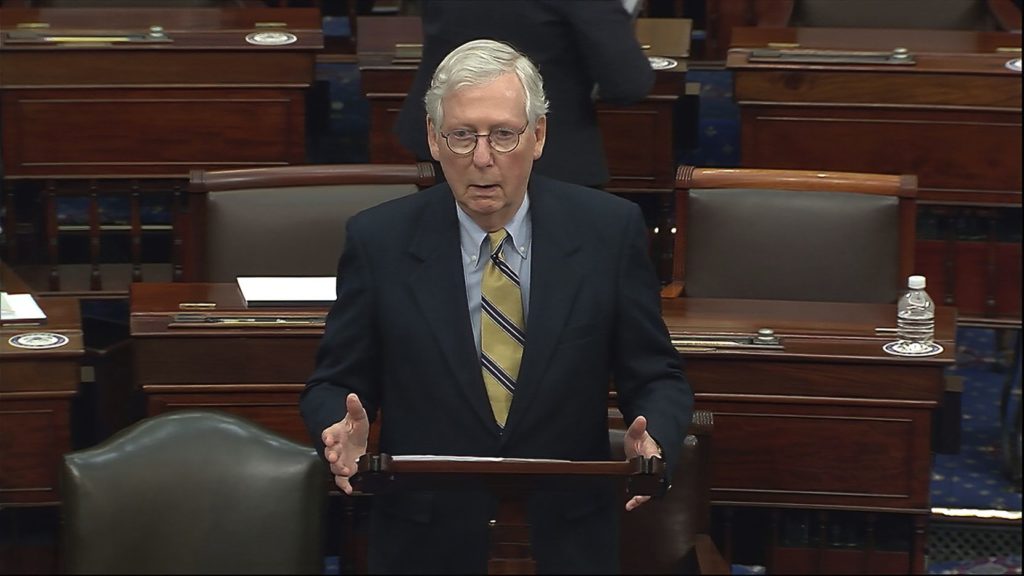

Queste frasi – o, se preferite i succitati brani di quest’implacabile j’accuse – sono infatti parte non dell’accusa, ma della difesa dell’ex presidente. O più precisamente: sono tratte dal discorso con il quale Mitch McConnell, fino a qualche settimana fa onnipotente leader della maggioranza repubblicana del Senato e massimo rappresentante di quello che va sotto il nome di “republican establishment”, ha spiegato al mondo le ragioni per le quali Donald Trump – sì, il medesimo Donald Trump che, al di là d’ogni ragionevole o irragionevole dubbio, aveva la “responsabilità pratica e morale” delle colpe a lui imputate – doveva essere assolto dai cento senatori che del processo sono la giuria.

E così è in effetti stato. Come tutti sanno – e come tutti avevano fin troppo facilmente pronosticato – Donald Trump è stato infine assolto. Assolto – verrebbe da dire seguendo la logica di McConnell – per sovrabbondanza di prove. O per aver con troppo sfacciata evidenza commesso il fatto.

Vorrei condannarlo, ma non posso…

Va da sé che, in termini strettamente giuridici, l’ex “number one” del Senato – lo stesso che lo scorso gennaio fu il grande regista dello scandaloso cover-up che portò alla prima assoluzione di Donald Trump – ha dichiarato l’ex presidente “innocente” non per “eccesso di colpevolezza”, come più che lecito sarebbe dedurre dalle sue parole, ma in virtù d’una alquanto controversa interpretazione procedural-giurisdizionale. Secondo la Costituzione, ha infatti sostenuto McConnell, il Senato non può giudicare per impeachment un presidente che non è più tale. Vorrei condannarlo, insomma, ma non posso.

Questo ha sostanzialmente sostenuto, sabato scorso, lo stagionato senatore del Kentucky, reiterando una tesi, già di per sé dottrinalmente deboluccia, che nel contesto di questo processo è risuonata come una impudicamente nuda testimonianza di ipocrisia. Perché? Perché, come inequivocabilmente narrano le cronache di cui sopra, fu a suo tempo proprio McConnell che, rifiutandosi di convocare per tempo il Senato, di fatto impedì che il giudizio si svolgesse con Trump ancora in carica.

I numeri di questo finale sono noti. Sette repubblicani hanno votato insieme ai 50 democratici per la condanna di Donald Trump, mentre 43 (meno del previsto, ma più che sufficienti per negare la maggioranza dei due terzi necessaria per una condanna) hanno votato per l’assoluzione dell’ex presidente. Qualcuno lo ha fatto – gridando alla “caccia alle streghe” – per pura fede trumpiana. Altri lo hanno fatto per opportunismo. E proprio questo è quel che Mitch McConnell ha cercato di fare invocando – con savonaroliani accenti e sfidando il ridicolo – la sua “assoluzione del reo per aver commesso il fatto”.

L’ex leader del Senato ha acrobaticamente tentato d’accoppiare, nel nome della poltrona, la fede e la viltà, il “culto di Trump” e la paura di Trump. Con tutta evidenza, McConnell sta cercando di delineare un futuro Partito Repubblicano epurato dal trumpismo e dalle sue vergogne. E pretende di farlo condannando a parole, ma assolvendo nei fatti, quelle vergogne. Vergogne delle quali lui stesso è peraltro stato, fin quasi all’ultimo atto, compiaciuto complice. E delle quali complice resta proprio grazie a questo suo ultimo, funambolesco “assolvete il colpevole!”.

Il partito del culto di Trump

Ce la farà? Difficile dirlo. Forse, come l’apprendista stregone della ballata di Wolfang Goethe, Mitch McConnell finirà travolto dalle forze che lui stesso ha evocato. O, più probabilmente, come già in passato e com’è nelle sue corde politiche, a quelle forze finirà per sottomettersi (o risottomettersi). Perché questo è, in ultima analisi, quel che il processo ha rivelato o, meglio, confermato. Trump ha perso le elezioni e la faccia. Ma del Partito Repubblicano – come lui stesso s’è premurato di ricordare dal suo esilio di Mar-o-Lago subito dopo la sentenza – Trump resta, di fatto, padrone. Perché a lui e al suo culto risponde la base.

Questo ci dice l’assoluzione per sovrabbondanza di prove emessa dal Senato. La storia di Trump presidente è finita. Ed è finita nella vergogna d’un inedito, violento attacco alla democrazia. Ma quella del trumpismo, malattia senile della democrazia americana, è, in effetti, appena cominciata.