Panico, angoscia, incubo, disperazione. O – nei sempre più rari casi in cui qualche briciola d’ottimismo ancora resiste – inquietudine, incertezza, tensione, preoccupazione, ansia. Queste sono le parole che con più frequenza (ed in rossiniano crescendo) hanno fin qui descritto, in questo avvio delle primarie, lo stato d’animo prevalente ai vertici e, con poche eccezioni, alla base del Partito Democratico. I candidati – un piccolo e variopinto esercito originalmente forte di ben 14 aspiranti “nominees” – sono fin qui passati al vaglio d’appena quattro Stati: l’Iowa – protagonista d’una pasticciatissima ed imbarazzante ouverture con tecnologico disastro e risultati consegnati in abissale ritardo – il New Hampshire, il Nevada ed il South Carolina. Tutti, da un punto di vista puramente numerico, pressoché insignificanti. E tutti nel contempo dotati – grazie al del tutto illogico ma immutabile criterio col quale le primarie vengono scaglionate – delle medesime virtù divinatorie, o del profetico peso che, in tempi lontanissimi ed in altre latitudini, avevano i molto arcani oracoli emessi dalla Sibilla Cumana, gran sacerdotessa del dio Apollo.

Dunque: quale sinistro auspicio hanno, in queste ultime tre settimane, esposto le sibille di quei quattro Stati? Quale tenebroso vaticinio ha provocato, in quest’avvio di campagna, lo sgomento che percorre non solo le alte sfere del partito democratico, ma una buona parte di quella larga fetta di americani (una maggioranza, in effetti) che guarda con più che giustificato terrore alla prospettiva d’un secondo mandato di Donald Trump? La risposta, sebbene frutto d’una estremamente aggrovigliata e complessa realtà, può essere facilmente riassunta in due parole. Più specificamente, in un nome ed un cognome. Quelli del candidato che, voto dopo voto, caucus dopo caucus, sempre più sembra destinato a conquistare, in vista della prossima Convention di Milwaukee, il più alto numero di delegati: Bernie Sanders. “Bernie is burning”, Bernie brucia” recitano i titoli dei media con il più facile dei giochi di parole, impietosamente descrivendo la “berning sensation” – parafrasi per la “burning sensation”, la sensazione di bruciato – che affligge il Partito Democratico. E di fuoco e fiamme – “Feel the bern”, senti il bruciore, ancora una volta con “bern” al posto di “burn” – parla anche il più gettonato degli slogan con il quale i “bernisti” (i sostenitori di Sanders, tutti, o quasi, giovanissimi e tutti motivatissimi) vanno percorrendo le strade d’America propagandone il verbo.

Ma chi è Bernie Sanders? In che modo è diventato il “front-runner”, l’indiscusso capofila, della corsa alla nomination democratica? Che cosa lo rende tanto “scottante” – scottante perché foriero di catastrofici epiloghi – agli occhi dell’establishment democratico (o, quantomeno, ad una molto rilevante parte del medesimo)? E che cosa c’è, in lui, di tanto spaventoso? O, per contro, di tanto allettante (e questo non solo per i suoi seguaci, considerato che per lui, dall’altro lato della barricata ed evidentemente convinto di poterne far poltiglia, sta facendo uno sfegatato tifo proprio Donald Trump, il presidente da battere nelle elezioni del prossimo novembre)?

Si potesse limitare l’analisi alla solida realtà dei numeri, la risposta potrebbe esaurirsi in un molto lapidario: niente. Bernie Sanders è, infatti, un alquanto attempato signore (anni 78), la cui figura ed il cui modo di parlare molto da vicino rammentano la classica immagine del nonno brontolone ma di buon cuore. E la sua è una molto antica e molto peculiare presenza in quel di Capitol Hill. Antica perché Sanders è entrato nel Congresso quasi trent’anni fa, eletto come deputato nel 1991 e, quindi, dal 2007, come senatore, sempre nel minuscolo Stato nordestino del Vermont (anche se il suo inequivocabile accento “brooklyniano” immediatamente rivela, senza possibilità d’errore, le sue origini ebreo-newyorchesi). Ed al tempo stesso assolutamente peculiare, perché Bernie Sanders è l’unico membro del congresso ad avere da sempre e senza timore usato, riferita a se stesso, quella che nel politicese americano si chiama la “s-word”, l’impronunciabile parola che – come, per l’appunto, “socialismo” – comincia con esse. Una parola che – in contesto nel quale la cultura politica da sempre mette sul medesimo piano, in materia di socialismo, Olaf Palme e Kim Il Sung – era fino a ieri immancabilmente destinata a politicamente incenerire chiunque non la usasse in termini puramente ed indifferenziatamente negativi.

Il socialismo professato da Sanders, va da sé, appartiene, in tutto e per tutto, alla più classica tradizione della socialdemocrazia europea (quella, per l’appunto, dei Palme, dei Willy Brandt e dei Mitterand). Con la prevedibile sovrapposizione del massimalismo verbale che, quasi sempre, caratterizza chi sa di star predicando nel deserto. O, più concretamente, di chi sa che zero sono le possibilità di poter e dover tradurre in politica di governo le sue nobili aspirazioni. E nel deserto Bernie Sanders ha in effetti predicato per un quarto di secolo, fino all’anno del Signore 2016, quando la sua candidatura alla presidenza nelle fila democratiche – originalmente considerata come il trascurabile solletico del classico “fringe candidate”, candidato marginale – s’è tradotta, nel corso delle primarie, in una molto dolorosa e persistente spina nel fianco della campagna di Hillary Clinton, dal partito considerata “per default” l’erede della presidenza di Barak Obama (e molti, nel partito democratico, ancora ritengono che proprio la defezione “bernista” sia stata tra le principali cause della sconfitta di Hillary).

Oggi, tre anni di trumpismo dopo, Bernie non è più una spina nel fianco, né, ancor meno, un “fringe candidate”. È, a tutti gli effetti, il front-runner nella corsa alla nomination. E piuttosto semplici sono – sullo sfondo, lo ripeto, d’una molto complessa realtà – le ragioni della sua ascesa. Il suo massimalismo socialista ha fatto da catalizzatore, dando una risposta sicuramente vaga, ma comprensibile, palpabile e senza compromessi, al bisogno di giustizia che percorre una società dove la ricchezza va sempre più concentrandosi (e concentrandosi nelle mani del famoso “uno per cento” che Sanders denuncia in ogni suo discorso), dove una malattia può portarti alla bancarotta ed alla fame, dove chi vuole andare all’università e laurearsi deve poi spendere metà della sua vita di lavoro per ripagare i prestiti alle banche. E tutto questo perché la politica – partito democratico compreso – è sempre più condizionata da quella che Thomas Jefferson chiamava “the aristocracy of our moneyed corporations”, lo strapotere del danaro che Bernie Sander ama identificare, in molto elementari e talora demagogici termini, ma con una infinità di eccellenti ragioni, con “Wall Street”, l’onnipotente e “globale” mondo della finanza.

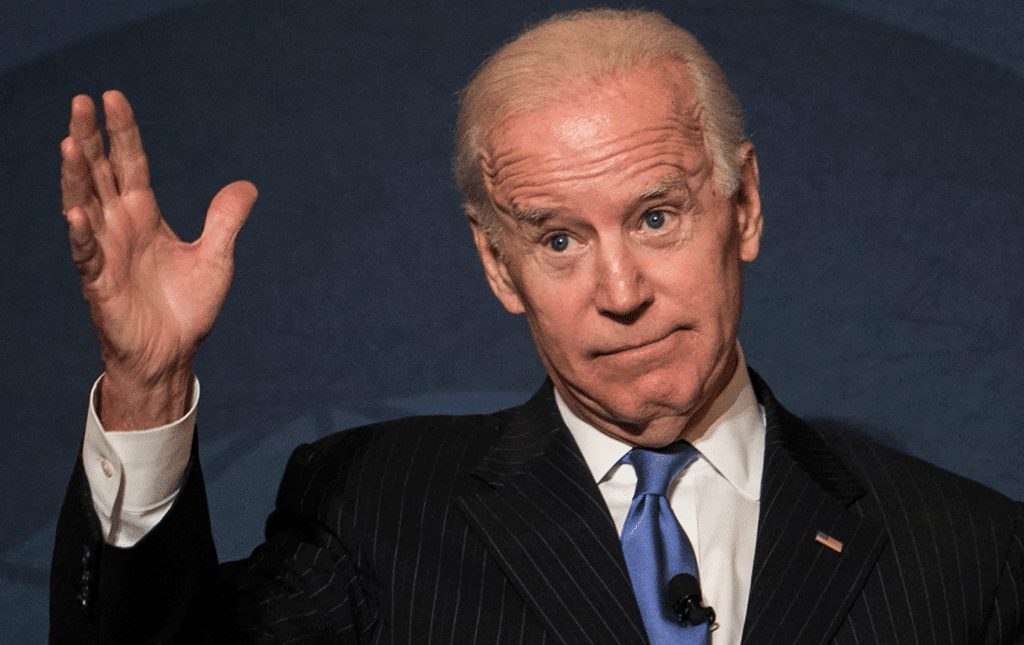

In queste prime quattro primarie, Bernie, che è il più anziano dei candidati, ha conquistato la grande maggioranza dell’elettorato più giovane. E si è lasciato alle spalle tutti. Joe Biden, l’ex vice presidente di Barak Obama (neppure lui un ragazzino, considerati i suoi 77 anni e, come Hillary quattro anni fa, candidato “per default” dell’establishment democratico), ha clamorosamente “bucato”, con un miserabile quarto posto, le prime tre “profetiche” primarie. Una falsa, anzi, falsissima partenza che neppure la sua ampia vittoria in South Carolina, ieri notte, ha del tutto cancellato, in vista del decisivo “super-Tuesday” (nel quale 14 stati, tra i quali i due giganti della California e del Texas, entreranno in lizza). Perché è caduto Joe Biden? Per molte ragioni, ma principalmente proprio per il suo essere il “default”, un candidato per “diritto di partito” in quanto tale esentato dall’obbligo di offrire agli elettori delle primarie – in particolari quelli in cerca di giustizia – una valida, tangibile e misurabile ragione per essere votato.

Ed anche gli altri e meno “ufficiali” candidati non hanno fin qui fatto molto meglio. Elisabeth Warren, senatrice del Massachusetts con impeccabili credenziali progressiste, ha paradossalmente (e crudelmente) pagato, dopo un promettente avvio di campagna, il suo tentativo di dare forma fattibile alle proposte – sanità ed educazione gratuita per tutti – che sono parte anche del programma di Sanders. Perché questo sia accaduto non è facile dire. Ma assai probabile è che questo tentativo – troppo elaborato e, per così dire, “wonky”, “secchione” – sia stato percepito a sinistra come una sorta di concessione ad un sistema politico corrotto che, stando alla “rivoluzione” bernista, va semplicemente distrutto e rimpiazzato.

Né miglior sorte è toccata i candidati “moderati” o “riformisti”, nessuno de quali è riuscito – per usare una metafora ciclistica – ad uscire dal gruppo. Pete Buttigieg – giovane e brillante sindaco gay della piccola città di South Bend, in Indiana, per molto aspetti il più “nuovo” e forbito tra gli aspiranti alla nomination – e la senatrice del Minnesota Amy Klobuchar (sulla carta quella che più chanche aveva di ripristinare il tradizionale predominio democratico nel Midwest) hanno finito per annullarsi a vicenda, reciprocamente condannandosi all’anonimato. Il tutto mentre, nonostante i milioni di dollari gettati nella contesa, mancavano il decollo anche l’ex sindaco (repubblicano) di New York, Mike Bloomberg, e Tom Steyer, i due opulenti rappresentanti dell’ala anti-Trump della summenzionata “aristocrazia” delle “moneyed corporations” (il primo è da molti anni, con i suoi 16 miliardi di dollari di patrimonio, ai primi posti nella lista degli uomini più ricchi del mondo annualmente stilata dalla rivista Forbes; il secondo è manager di hedge funds di grande successo).

I risultati del “super-tuesday”, martedì prossimo, potrebbero cambiare molte cose. E, di certo, finiranno per sfoltire il campo dei contendenti, rafforzando, in chiave anti-Bernie, i candidati “moderati” sopravvissuti alla prova. Ma pochi dubitano che sarà infine proprio il “socialista” Sanders ad arrivare primo – vale a dire, con il più alto numero di delegati – al traguardo di Milwaukee. Primo, ma quasi certamente lontano dai fatidici 1.991 delegati che, garantendogli la maggioranza, chiuderebbero la partita con la sua diretta nomination. E proprio qui comincia l’incubo che, oggi, tormenta le notti (ed ancor più i giorni) non solo l’establishment democratico, ma di tutti coloro che, al di lá d’ogni distinzione politica, ritengono la sconfitta di Donald Trump, considerato un’esiziale minaccia per la democrazia, un’assoluta priorità.

Per battere Trump a novembre il Partito Democratico ha bisogno d’un candidato unitario, capace non solo di rappresentare ogni sua parte, ma di parlare all’intero paese. E molto difficile è, a questo punto, che un simile candidato possa uscire da una “contested convention”, da una convenzione il cui vincitore – si tratti di Sanders o d’uno dei suoi rivali, chiamiamoli così, “convenzionali” – venga deciso dal voto dei cosiddetti “super-delegates”. Ovvero: dai non eletti delegati “di apparato”, quelli che, in base a molto discutibili regole, partecipano “di diritto” all’assemblea. E supponendo che, seguendo una consolidata tradizione, questi super-delegati scelgano infine proprio il candidato più votato, quanto è possibile, si chiedono i più, costruire attorno a Bernie Sanders ed al suo “socialismo” una comune piattaforma anti-Trump (chiamiamola una piattaforma di “resistenza democratica” o un “fronte della decenza”)? In breve: dovesse essere lui il vincitore della Convention, quanto “eleggibile” è Bernie Sanders?

Data un’occhiata ai sondaggi, la risposta appare, d’acchito, molto semplice: Bernie Sanders è eleggibilissimo. Non solo, infatti, chiaramente sopravanza Trump a livello nazionale (con un vantaggio che, considerate tutte le inchieste, varia dai 2 ai 6 punti), ma garantisce margini di vittoria più ampi di tutti gli altri potenziali candidati proprio negli Stati del Midwest – il Wisconsin, il Michigan e la Pennsylvania – che nel 2016 garantirono a Trump, largamente sconfitto nel voto popolare, la vittoria finale. E non pochi sono coloro che, partendo da questa aritmetica realtà, ritengono che, proprio attorno Bernie Sanders ed all’ansia di giustizia che muove le nuove generazioni al suo seguito, il partito possa costruire la propria unità, una nuova ed ampia coalizione di forze in grado di non solo di vincere, ma di stravincere il prossimo novembre.

Il problema che molti si pongono è tuttavia: quanto potranno resistere, le cifre di cui sopra, ad una campagna ad arte trasformata in un referendum pro o contro il “socialismo” (socialismo ovviamente nel senso della tradizionale, intrinseca bruttura della “s-word”)? O, più in concreto, quanto e come Bernie Sanders – personaggio che ha fin qui sempre visto il mondo in bianco e nero, e che non pochi giudicano strutturalmente incapace di considerare qualsivoglia tipo di sfumatura – vorrà o saprà armonizzare il suo organico massimalismo, la sua logica da tutto e subito, con le esigenze d’una campagna unitaria in difesa della democrazia? Quanto e come, Bernie Sanders saprà, o vorrà, sfuggire alla trappola di una battaglia che artatamente rievoca le fobie e le paure della guerra fredda?

Donald Trump ed il partito di Donald Trump, un tempo noto come Partito Repubblicano, sono convinti di conoscere la risposta a queste domande. E non hanno fin qui, partendo da questa convinzione, fatto mistero delle proprie preferenze. L’avversario da loro preferito, anzi, ardentemente desiderato, quello per il quale già hanno allestito un dettagliato piano di battaglia, è proprio Bernie Sanders. Lo è al punto che il presidente in carica ha già per questo ripetutamente lanciato il suo grido di guerra: “Non permetterò mai – ha detto nel suo ultimo discorso sullo Stato dell’Unione – che l’America diventi un paese socialista…”.. E, con tipica, grossolana disonestà, non ha esitato ad invitare i repubblicani a partecipare alle primarie democratiche del South Carolina (che sono primarie aperte) votando proprio per “Crazy Bernie”, Bernie il pazzo. Tutto è già pronto. E pronto è, in una riedizione del “red scare” degli anni cinquanta, l’elenco dei peccati mortali del “comunista” Sanders. Tutte cose orripilanti: il suo viaggio di nozze – una vera e propria luna di miele politica – nella Unione Sovietica nel 1988. I suoi elogi alla campagna di alfabetizzazione lanciata da Fidel Castro nei primi anni ’60…

Funzionerà? I sondaggi d’opinione ci dicono che i sintomi della tradizionale “socialismofobia” americana sono pressoché scomparsi nelle nuove generazioni (quelle dove il vecchio Bernie pesca gran parte dei suoi consensi), ma resta ben viva negli “over-sixty”, gli ultrasessantenni che con più intensità concorrono al voto. Ed i test di ideologica purezza che hanno fin guidato la campagna di Sanders – o con me o contro di me, niente compromessi, niente passi indietro, spiegazioni o autocritiche – sembrano fatti apposta per rimestare le braci di queste antiche passioni. Per dirla con Paul Krugman, premio Nobel per l’Economia e brillante columnist del New York Times: “Bernie Sanders is not a socialist, but plays one on TV. And that’s a problem”. Bernie Sanders non è un socialista (nel senso piú collettivista o statalista del termine n.d.r.). Ma si mostra tale in Tv. E questo è un problema.

La storia di queste presidenziali è ancora tutta da scrivere. E tutto può succedere. Anche che l’America conosca il suo primo presidente socialista ed una nuova aurora di giustizia sociale. Ma è meglio abituarsi all’idea che l’America continui ad essere governata, con imprevedibili conseguenze, da un presidente detestato dalla maggioranza dei suoi cittadini.