Per comprendere, o meglio per partire col piede giusto nella (per molti aspetti disperata) impresa di provare a comprendere quel che accadrà nelle presidenziali americane del prossimo novembre, occorre prender le mosse da un paradosso. Anzi: da una lunga serie di paradossi intrecciati e sovrapposti, il primo dei quali è indubbiamente il seguente: con la sola e molto particolare eccezione di Gerald Ford, giunto all’appuntamento nel 1976 all’ombra del Watergate e come non eletto “rimpiazzo” del dimissionario Richard Nixon, Donald J. Trump è, dati alla mano, di gran lunga il più impopolare tra i presidenti Usa in cerca di rielezione (vedere a tal proposito i dati pubblicati da “Fivethirtyeight” il più attendibile tra i siti che calcolano la media di tutti i sondaggi). E dovessero le presidenziali Usa essere elezioni normali – laddove per “normali” s’intendono elezioni dove vince chi prende più voti – le sue chance di rimanere per altri quattro anni alla Casa Bianca sarebbero molto prossime allo zero. Eppure proprio lui – a dispetto di sondaggi che, oggi, lo danno perdente, nel voto popolare, contro, in pratica, tutti i suoi possibili rivali democratici – è oggi da molti considerato il grande favorito della corsa presidenziale. Perché?

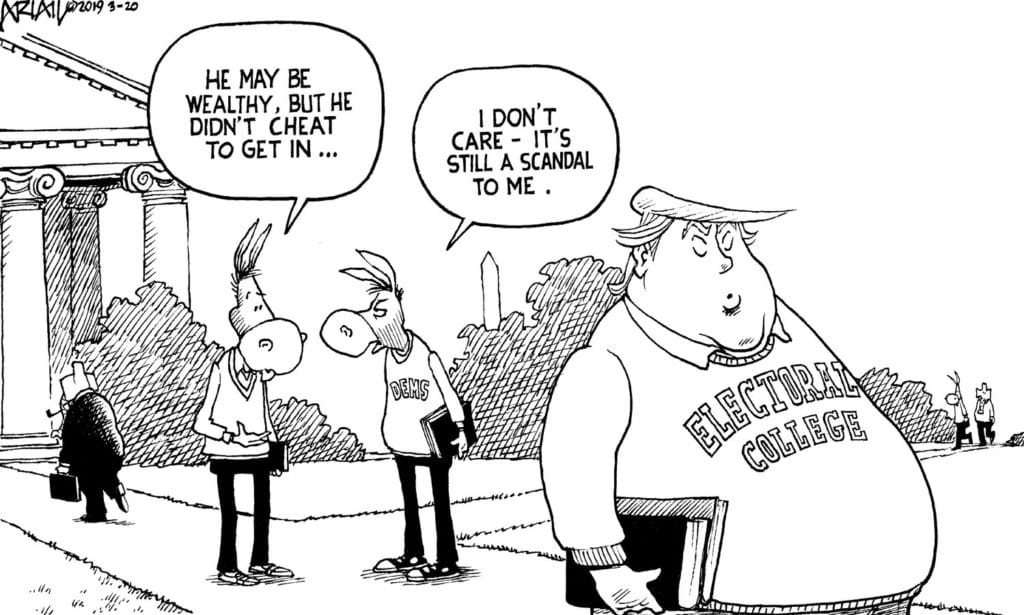

Per molte ragioni, la più ovvia (anche se non la più importante) delle quali è proprio l’assoluta, illogica ed obsolescente “anormalità” d’un sistema elettorale – quello indiretto dei “collegi elettorali” – che già nel 2016 aveva regalato a Trump il trionfo, nonostante la sua rivale democratica, Hillary Clinton, l’avesse sopravanzato di quasi tre milioni di voti. Per la precisione: quattro anni fa Trump aveva vinto grazie a 77mila voti (su un totale di 137milioni) che in tre Stati – Il Wisconsin, la Pennsylvania ed il Michigan, storicamente parte del cosiddetto “democratic blue wall”, il muro blu democratico nel Midwest – gli garantirono il sorpasso in numero di “grandi elettori”. E gli esperti in aritmetica elettorale – la molto specifica ed ormai demenziale aritmetica degli “electoral college” – calcolano oggi che, dovesse questa breccia nel muro del Midwest restare aperta (cosa ritenuta tutt’altro che impossibile), Trump potrebbe stavolta perdere il voto popolare, non per tre, ma per otto milioni di voti, ed egualmente prolungare per altri quattro anni la sua permanenza nella bianca magione di 1600 Pennsylvania Avenue.

Un’altra e fondamentale ragione dell’inclinazione dei pronostici a favore di Trump va ricercata nella straordinaria costanza della impopolarità – e, per converso, della popolarità – del presidente in carica. Nei tre anni abbondanti da lui pericolosamente vissuti alla Casa Bianca, Donald Trump non ha fatto nulla – così come nulla aveva fatto durante la campagna del 2016 – per celare la sua vera natura. Ha mentito – stando alla totalità degli addetti al fact-checking – al vorticoso ritmo (prima di lui inimmaginabile) di otto frottole quotidiane (oltre 17mila in totale all’ultima verifica). Ed ogni giorno ha regalato all’America ed al mondo gesti e parole che inequivocabilmente testimoniavano la sua personale volgarità, il suo capriccioso, amorale e sempre ridicolo narcisismo, la sua passione (ovvio e farsesco riflesso delle sue personali ambizioni) per gli “uomini forti” (vedi le sue ostentate love story con Vladimir Putin e con Kin Jon Un), la sua assoluta ignoranza, un’incompetenza senza precedenti e, quel che è peggio, un totale disprezzo per quelle due sacre entità che, essenziali in ogni democrazia, vanno sotto il nome di “stato di diritto” e “separazione dei poteri”.

In questi tre anni, accompagnato dal coro dell’intero Partito Repubblicano, Trump altro non ha fatto che cantar le lodi di se stesso e della propria “onnipotenza” presidenziale.“I have the right to do whatever I want, as president”, in quanto presidente, io posso fare quello che voglio, ha detto e ripetuto. Ed è proprio per aver fatto, contro la legge e contro la decenza, quel che voleva – ovvero, per aver usato fondi pubblici per estorcere ad un capo di Stato straniero dichiarazioni destinate a danneggiare Joe Biden, da lui considerato il più pericoloso rivale nella prossima contesa presidenziale – che Trump ha infine subito (terzo presidente nella storia degli Stati Uniti) l’onta della messa in stato d’accusa via impeachment.

Il tutto senza conseguenze di alcun tipo. L’impeachment è infatti notoriamente culminato in una sorta di “non luogo a procedere” che, in realtà, in assenza di prove e testimonianze, altro non è stato che uno scandaloso, ostentato “cover-up”. Il Senato a maggioranza repubblicana, che secondo la Costituzione doveva fungere da “corte di giustizia”, come una corte si è infine davvero comportato, ma solo nel più monarchico e servile senso della parola. Ed è un fatto che – impeachment o non impeachment – il livello di popolarità (o impopolarità) di Trump, in tre lunghi anni non ha conosciuto, nonostante il costante e cacofonico clamore delle performance trumpiane, che minime oscillazioni (tra il 52 ed il 55 per cento la disapprovazione e tra il 40 ed il 44 per cento il consenso). Donald Trump era e resta, a tutti gli effetti, un presidente di minoranza. Ma quella che lo sorregge è, altrettanto chiaramente, una minoranza blindata, a prova di bomba. O, per meglio dire, a prova di democrazia.

Perché “a prova di democrazia”? Perché proprio di questo – di una crisi della democrazia Usa – la presidenza di Donald Trump è, non l’unico (e forse neppure il principale) ma certo il più eclatante sintomo. Cominciata quattro anni fa, durante le primarie repubblicane del 2016, con quella che molti osservatori hanno definito, nel gergo di Wall Street, un “hostile takeover”, una acquisizione ostile del G.O.P (Grand Old Party), la sua irresistibile ascesa è stata causa e, insieme, effetto della trasfigurazione d’una delle due colonne che avevano per oltre due secoli sorretto, in una logica intrinsecamente e rigidamente “centrista”, il sistema democratico americano. Semplicemente: il Partito Repubblicano – o il Partito di Abraham Lincoln, come fino a ieri amava chiamarsi – è diventato (al termine d’un lungo processo involutivo che qui è impossibile analizzare in dettaglio) il partito di Donald Trump. Peggio ancora: è diventato – come ben testimoniato dall’assoluzione-farsa nel Senato – il partito del culto di Donald Trump. Un partito che, in minoranza, ma con religioso zelo, va ora marciando unito verso le elezioni di novembre.

Unito e con il vento, anzi, con almeno quattro venti in poppa. Il primo vento è, ovviamente, proprio quello della summenzionata crisi della democrazia Usa. O, più in dettaglio, della crisi dei valori compartiti che di ogni democrazia – e particolarmente d’una democrazia “bipolarista”come quella made in USA – sono la vera linfa. Semplicemente: il partito repubblicano – oggi diventato il partito di Trump – ha cessato d’essere un partito che crede nella democrazia. Ed in quanto tale può oggi – come già ha fatto nel caso dell’impeachment – affrontare la battaglia presidenziale senza il fardello delle remore politico-morali che la fede nella democrazia inevitabilmente comporta.

Il secondo vento è quello dello storico vantaggio che, in ogni corsa presidenziale, premia chi già vive nella Casa Bianca (in quasi 250 anni di storia solo otto dei 44 presidenti hanno perso la corsa per la rielezione).

Il terzo vento è quella d’una economia in buono stato. E poco importa che Trump non abbia, in proposito, merito alcuno. In termini di percezione politica, e di propaganda, tutto questo, pur non avendo in nulla elevato i suoi da sempre infimi indici di popolarità, è indiscutibilmente destinato, salvo imprevisti, a giocare a suo favore.

Il quarto vento, quello che oggi più va gonfiando le vele del vascello trumpiano è però – ultimo e più evidente dei paradossi di cui all’inizio – proprio quello che va soffiando, o che dovrebbe soffiare, in direzione contraria. Come le vicende di queste ore vanno testimoniando, l’opposizione a Trump – o quella che, a questo punto, molto più opportuno sarebbe chiamare la “resistenza democratica” – si va infatti rivelando, oltre ogni previsione, incoerente e divisa. Al punto che le primarie del partito democratico – cominciate lo scorso 3 di febbraio con un clamoroso fiasco organizzativo – sempre più vanno assomigliando, volendo parafrasare García Márquez, alle cronache d’un suicidio annunciato. E di questo narrerà in dettaglio un prossimo articolo….(segue)