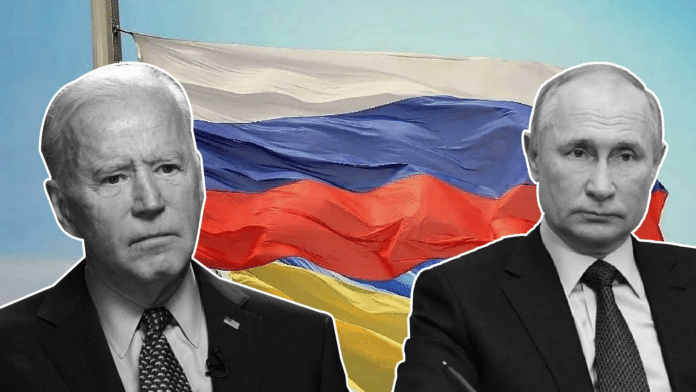

“For God’s sake, this man cannot remain in power”, nel nome di Dio, quest’uomo non può restare al potere. Con questa appassionata frase – interamente “off-the cuff”, ovvero, improvvisata, non letta dal testo ufficiale che andava scorrendo sul teleprompter – Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, ha chiuso ieri l’altro il suo discorso in quel di Varsavia. E va da sé che queste 9 parole hanno d’acchito cancellato, al grido di “regime change”, tutte quelle – 3.408, assicura chi ha avuto la pazienza di contarle – che le avevano molto solennemente precedute. Stop alle rotative, si sarebbe detto un tempo: gli Stati Uniti vogliono rovesciare il governo di Putin. Nessun cessate il fuoco, nessun compromesso, nessuna trattativa fermerà la mattanza in Ucraina. La guerra si può, per Uncle Joe, risolvere soltanto al Cremlino. E risolvere con una (tanto auspicabile, quanto improbabile) uscita di scena di Vladimir Putin.

Vero? Falso? Falso, ovviamente. Tanto che nel giro di pochi minuti, gli apparati di comunicazione della Casa Bianca, entrati in “overdrive”, hanno comunicato al mondo – con ormai inutile tempestività – il “vero” significato di quella spontanea ed improvvida asserzione presidenziale. Quel che Biden intendeva dire, hanno a più riprese ripetuto i portavoce del presidente, è che “non si può permettere a Putin di esercitare il suo potere sui paesi vicini, o sulla circostante regione”. Il presidente, insomma, non stava in alcun modo, nel lanciare la sua finale invocazione, “discutendo del potere di Putin in Russia”, materia questa d’esclusiva competenza del popolo russo, né stava, in alcun modo, “prospettando un cambio di regime”. Poco più tardi anche il Segretario di Stato, Antony Blinken ha molto succintamente provveduto a raccogliere i restanti cocci: “Gli Stati Uniti – ha ribadito – non praticano alcuna politica di ‘regime change’. In Russia o in qualsivoglia altra parte del mondo”. Parole assolutamente chiare. Ed anche assolutamente superflue, visto che, come si usa dire, la frittata era ormai fatta.

Più che una frittata, in realtà, le stentoree parole finali di Joe Biden erano state – e tali restano oggi, due giorni dopo e dopo tutte le correzioni e le precisazioni del caso – la più classica secchiata d’acqua gelida sulle speranze, se non proprio di pace, quantomeno d’un cessate il fuoco e di un ritorno della diplomazia a breve scadenza. E soprattutto avevano – restando nella metafora della frittata – rotto le uova nel paniere di quello che, con tutta evidenza, era stato da Biden architettato come un discorso “per la Storia”. Perché storica, tragicamente storica, era l’occasione. Storico era lo scenario (la capitale della Polonia ad un tiro di schioppo dai campi di battaglia ucraini). E storici erano, con implicita ma inequivocabile trasparenza, tutti i riferimenti. Il Joe Biden che parlava a Varsavia era, o voleva essere, in ancor più tragiche circostanze, la replica del John Fitzgerald Kennedy che nel giugno del ‘63, a Berlino, di fronte al muro costruito due anni prima, diceva: “Ich bin ein Berliner”, io sono berlinese. O del Ronald Reagan che, in quello stesso luogo, quasi un quarto di secolo più tardi, invocava: “Mr. Gorbachev, tear down this wall”, signor Gorbachev, abbatta quel muro.

Tutto è andato a pallino. Tutto è svaporato nel fumo acre d’una finale improvvisazione. Tutto è stato risucchiato in nove parole non incluse nel testo originale del discorso. Quel che resta, per la cronaca e per la Storia, è, adesso, l’equivoco di un “regime change” che non esiste, ma che è anche, paradossalmente, l’unica cosa che esiste, perché è, di fatto, l’unica che i media hanno riportato. Per qualcuno non si tratta che dell’ultimo episodio – in un contesto, stavolta particolarmente tragico – di una “bideneide” costellata, lungo tutti i quaranta e passa anni di carriera dell’attuale presidente Usa, di clamorose gaffe. Proprio di gaffe, come molti ricorderanno, erano infatti miseramente defunte, prima dell’ultima corsa conclusasi alla Casa Bianca, non una, ma ben due sue campagne presidenziali (la prima nel lontano 1987). Ed anche la terza (ultima ed infine vittoriosa) era, via gaffe, giunta sull’orlo del fallimento prima di resuscitare, sospinta dalla convinzione che, a dispetto dei suoi scivoloni, solo lui potesse, tra gli aspiranti democratici, ricomporre i pezzi sparsi del Partito e garantire la sconfitta di Donald Trump.

Joe Biden è sempre stato un uomo politico intelligente e, come si dice, “empatico”, capace di comunicare vis-a-vis con la gente e di parlare al famoso “uomo della strada”. Ed è stato (tutt’ora è) anche un buon stratega, un abile tessitore di alleanze. Ma a diretto contatto con il microfono si è, con straordinaria frequenza e lungo tutta la sua carriera, trasformato nel peggior nemico di se stesso, lasciandosi trasportare dai sentimenti e dicendo – lui che è sempre stato, per natura, il più moderato dei centristi – cose “estreme” che non doveva dire. Ed assai probabile (sperabile) che, a conti fatti, questo suo ultimo “nel nome di Dio…” non sia che un nuovo (ed assai poco storico) tassello in una lunga collezione di lapsus politico-verbali. Un imbarazzante, ma tutto sommato insignificante incidente di percorso. Uno dei tanti.

Il vero problema del discorso di Biden sta, in realtà, non nella sua gaffe finale, ma proprio in quello che la gaffe ha cancellato. Più esattamente: sta nel fatto che il suo “storico” appello ha davvero richiamato i precedenti di John Kennedy e Ronald Reagan, ma l’ha fatto nel peggiore dei modi possibili, parlando e discettando, fuori dalla Storia, come se di fronte a lui ancora ci fosse il muro che aveva ispirato i suoi predecessori. Joe Biden ha cominciato il suo discorso a Varsavia accattivando l’udienza con una citazione – il famoso “non abbiate paura” con cui aveva inaugurato il suo papato – di Giovanni Paolo II, il pontefice polacco universalmente considerato uno dei “vincitori” della Guerra Fredda. E con quella medesima citazione – giusto prima del “Nel nome di Dio…- l’ha infine chiuso. Nel mezzo null’altro che un appassionato, ma vacuo ricordo di quelle che furono le battaglie che hanno portato alla fine vittoriosa del confronto tra Urss e “mondo libero”, nonché al “trionfo della libertà sulla tirannia”. Non una parola sui trenta e passa anni che a quella “fine vittoriosa” hanno fatto seguito. Solo un’acritica, scialbamente propagandistica esaltazione del ruolo e della splendida forza della Alleanza Atlantica.

Il tempo si è fermato, per Joe Biden. La Guerra Fredda è vittoriosamente finita. E proprio perché vittoriosa continua, sebbene finita, a dettare i tempi della politica. La fine della Guerra Fredda non significa, per Joe Biden, l’inizio di una pace, ma una perenne riproposizione del conflitto in forma di celebrazione e di nuove conquiste. Oggi come nel 1998, quando, poco meno d’un decennio dopo quella vittoria, il Congresso Usa (il Senato nel caso specifico) discusse il tema dell’allargamento della NATO a Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca, poi approvato a larga maggioranza. Non tutti avevano allora applaudito. In un editoriale del 29 aprile di quell’anno (un vero editoriale di quelli che riflettono, non l’opinione di un columnist, ma la linea del giornale) il New York Times aveva definito la scelta di estendere verso Est la Nato “un errore di storiche proporzioni”. E lo stesso giudizio avevano espresso George Kennan, considerato il teorico per eccellenza della strategia di “Containment” di contenimento della Unione Sovietica, ed Henry Kissinger forse il più noto dei condottieri, dal lato americano, della Guerra Fredda che fu. Thomas Friedman, uno tra i più prestigiosi analisti di politica internazionale del Times non aveva esitato a definire la scelta che il Congresso Usa si preparava ad avallare “the most ill-conceived project of the post Cold War”, il progetto più mal concepito del dopo Guerra Fredda.

Le cronache politiche del tempo narrano d’un Joe Biden – l’ancor relativamente giovane senatore Joe Biden – “indignato” di fronte al dissenso di alcuni colleghi democratici. In particolare di fronte a quello, da Biden definito “astounding” stupefacente, di Daniel Patrick Moynihan, allora (ed ancor oggi, quasi vent’anni dopo la sua scomparsa) considerato una delle più lucide menti politiche di Capitol Hill. Aveva detto Moynihan, commentando la marcia verso Est della Nato: “We have no idea what we are getting into”, non abbiamo idea di dove andiamo a ficcarci.

Adesso, 24 anni dopo, quell’idea ce l’abbiamo tutti. Più ancora: ce l’abbiamo di fronte, in tutto il suo orrore. La vediamo perché ci siamo dentro. Sappiamo perfettamente dove ci siamo ficcati. E indietro non si può tornare. Alimentata da quell’ “errore di storiche proporzioni”, la bestia del nazionalismo russo è cresciuta e, uscita dal recinto, sta invadendo paesi, distruggendo città ed ammazzando gente. La guerra – la stessa guerra la cui “definitiva” vittoria Biden ha di nuovo celebrato a Varsavia – è tornata. E non è affatto fredda. Giusto mentre il presidente Usa pronunciava il suo storico discorso – storico nel senso di congelato nel passato – si diffondeva la notizia che le truppe russe hanno cominciato a far uso di bombe al fosforo…Regime change? Quello di cui l’Ucraina ed il mondo hanno bisogno è ritrovare – nelle tenebre di una guerra d’aggressione e nel risorgere, non solo in Russia, del nazionalismo più violento e reazionario – le ragioni e le vie d’una pace che poteva essere e che non fu. Non sarà facile. E di certo, se mai sarà, non sarà indolore.