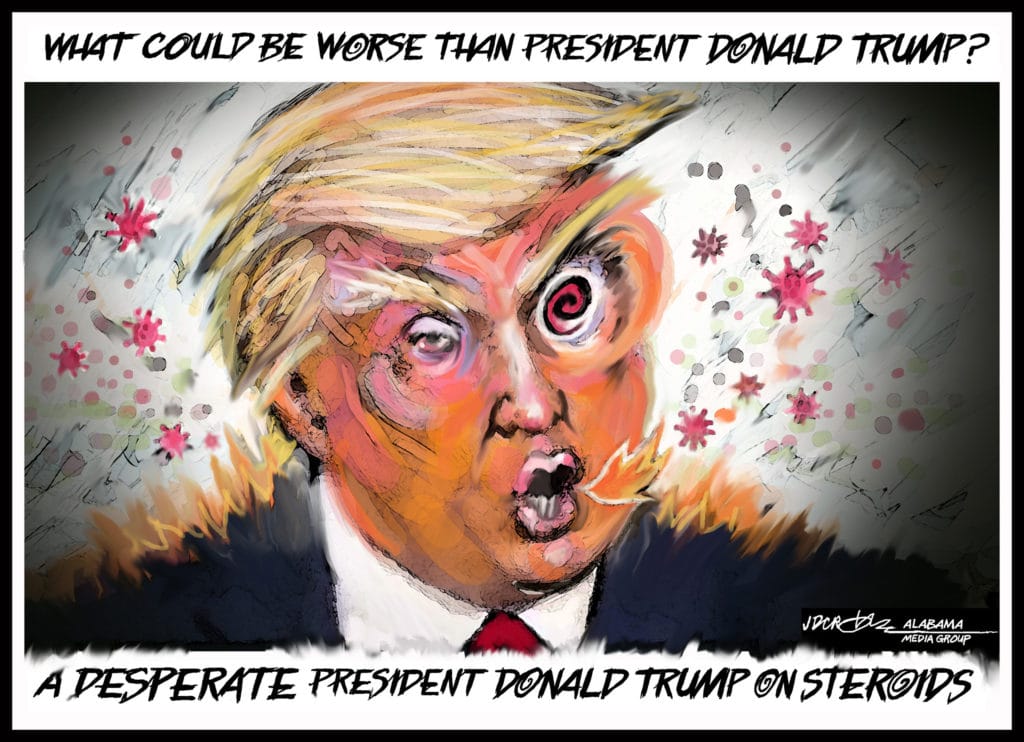

“I feel so powerfull”, mi sento pieno di forze, va in questi giorni ripetendo con euforici accenti, bagno di folla dopo bagno di folla, Donald J. Trump. E non v’è dubbio alcuno: uscito con straordinaria rapidità (e lungo itinerari terapeutici mai chiariti) dal contagio, il presidente degli Stati Uniti d’America ha ripreso con moltiplicata energia la sua campagna elettorale. Anzi: l’ha decisamente riassunta – volendo usare un’espressione gergale di recente conio – “on steroid”. Ovvero: sostenuto (e non soltanto in senso metaforico) da farmaci che contengono gli stessi stimolanti (gli steroidi per l’appunto) comunemente usati, o meglio, abusati in molti sport per migliorare performance atletiche di varia natura. Nel caso specifico, alla base di tanta ritrovata e miracolosa possanza – miracolosa perché proprio così, un “miracolo”, Trump ha definito la sua guarigione – c’è molto probabilmente il dexametasone, un farmaco che, capace d’artificialmente moltiplicare il fisico vigore di chi l’assume (cosa della quale Trump aveva disperato bisogno durante l’assalto del Covid-19), vanta anche, tra i suoi collaterali effetti, l’espansione, in termini-patologico-ossessivi, delle manie di grandezza del paziente (cosa della quale Trump, un autentico talento naturale in questo campo, non aveva, né ha, necessità alcuna).

Da quando ha lasciato il Walter Reed National Military Medical Center – e dopo la sua spettacolare riapparizione da miracolato eroe sul Truman Balcony della Casa Bianca, Donald Trump è passato di comizio in comizio, senza riserve concedendosi a folle di fedeli che, nel suo nome, non hanno esitato a violare tutte le regole anti-contagio. È di fronte a queste adoranti platee che il “commander in chief” va oggi ostentando, non solo una straordinaria vigoria, ma anche, a dispetto del recente contagio, una molto dilatata ed incontenibile libido. “Voglio scendere tra voi e baciarvi tutti, uomini e donne”, ha detto e ripetuto il presidente, dichiarandosi, oltre che miracolato, anche “immune” all’epidemia, contemporaneamente esibendosi in piuttosto sgraziati ma assai gagliardi e “sensuali” passi di danza al ritmo di “YMCA” (la canzone dei Village People che fa “Young man, there’s no need to feel down…”).

Questo è il Trump uscito dal tunnel della pandemia. Più che mai infervorato e narcisisticamente “forte”. Forte ed immune. Immune lui e – grazie alla sua eroica vittoria contro il Covid-19 – immuni tutti. O, almeno, tutti quelli che credono in lui. Questo, mentre in altre galassie, in un remotissimo pianeta chiamato America, di Covid muoiono regolarmente, ogni santo giorno, almeno settecento persone…

Ovvia domanda: mettendo per un istante da parte le tragiche cifre della pandemia da Trump messianicamente descritta come un nemico ormai in disordinata fuga, quanto di questo vittorioso entusiasmo si riflette oggi nei sondaggi che anticipano i risultati del prossimo 3 novembre? Non molto, per la verità. I due più accreditati modelli statistici – quello di RealClearPolitics e quello di FiveThirtyEight, entrambi impegnati a calcolare la media delle varie inchieste – vedono il sonnolento Joe Biden (quello che nella propaganda trumpiana viene sistematicamente descritto come un vecchio rimbambito manovrato dalla sinistra più estrema e, in contemporanea, come un astuto e corrotto esponente dell’ “establishment”) appare in vantaggio tanto a livello nazionale (per 9,2 e 10,3 punti, rispettivamente), quanto nella quasi totalità di quelli che vanno sotto il nome di “battleground States”. Vale a dire: in quegli Stati – otto in tutto – nei quali, grazie al sistema dei collegi elettorali, si gioca davvero la partita. Qui il vantaggio di Biden, davanti in sette degli otto casi in questione, si aggira mediamente attorno ai 4-5 punti. Cifre che in altri tempi – chiamiamoli “tempi normali” – sarebbero per Trump risuonate, a tre settimane dal voto, come la più cupa delle campane a morto.

Non così oggi, in tempi la cui assoluta ed imperscrutabile anormalità proprio dall’ascesa alla presidenza di Donald Trump – evento in altre epoche impensabile – viene scandita. E per capire quanto frettoloso sia, a questo punto, dar per scontata una vittoria di Biden, basta il più ovvio ed immediato dei paralleli storici. Quattro anni fa, a tre settimane dal voto, i numeri dei sondaggi erano grossomodo i medesimi. Hillary Clinton vantava, sul piano nazionale, un vantaggio (tra i 6 ed i 7 punti) appena inferiore a quello odierno di Joe Biden. E praticamente identiche erano, sempre a vantaggio di Hillary, le distanze nei “battleground States”. Come finirono le cose allora è cosa nota. Trump perse infine nel voto popolare per poco più di 2 punti e per poco meno di tre milioni di voti, ma conquistò la Casa Bianca grazie ad uno spostamento microscopico (77mila voti in tutto) in tre stati (Michigan, Wisconsin e Pennsylvania).

Si può ripetere la storia? Può Donald Trump – il peggiore e più impopolare dei presidenti della storia Usa, l’unico i cui indici di gradimento si siano costantemente mantenuti al di sotto del 50 per cento – tornare a vincere le elezioni grazie ad un’altra rimonta ed alla incongruente, obsoleta e stravagante aritmetica dei collegi elettorali? È sicuramente possibile. Anche se, stavolta, contro di lui giocano molti fattori. Uno su tutti: quattro anni fa, Trump era uno sfidante che, in Hillary Clinton, poteva denunciare tutte le colpe della élite al potere. Ed era un candidato che, sia pur con i ciarlataneschi accenti e con la volgarità che lo contraddistinguono, andava conducendo una turpe ma molto disciplinata campagna basata sulla xenofobia anti-immigranti – “I’ll build the wall”, io costruirò un muro ai confini col Messico -, sul revanscismo bianco e sulla lotta alla corruzione (“I’ll drain the swamp”, io prosciugherò la palude) di quello che va sotto il nome di “deep State”, la Stato profondo. Oggi Trump è un “incumbent” con sulle spalle quattro anni di governo chiusi, a fronte della crisi della pandemia, da un fallimento le cui pantagrueliche dimensioni, definite da inequivocabili cifre, da fatti e da parole (parole perlopiù uscite dalla bocca dello stesso Trump) sono difficili da nascondere. E, stavolta, il vantaggio di Biden appare molto più solido proprio laddove (in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, per l’appunto) nel 2016 s’era aperta la breccia che aveva condannato Hillary, vincitrice del voto popolare, alla più imprevista delle sconfitte.

Tutto può succedere il prossimo 3 novembre. E questo – paradossalmente – proprio perché, come dimostrato dal confronto tra i sondaggi d’oggi e quelli delle precedenti presidenziali, nulla succede. O meglio: perché tutto succede, ma nulla cambia. Quattro anni di trumpismo marcati da impensabili record in materia di menzogne e malefatte, da un processo di impeachment e dallo scandalo d’una “assoluzione” che altro non era, in realtà, che il più vergognoso dei “cover-up”, da una pandemia catastroficamente maneggiata, da 8 milioni di contagi e 215.000 morti, hanno lasciato le cose esattamente com’erano. Trump è impopolare (e, per contro, popolare) esattamente com’era nell’autunno del 2016.

E proprio questa è – al di là del quotidiano, triste show del circo trumpiano, ed al di là, anche, dei risultati delle prossime presidenziali – la questione di fondo. Chiunque vinca le elezioni, questa resta l’America: un paese diviso, una democrazia malata. Come è stato ripetuto fino alla noia (ma come vale la pena ripetere): Trump non è che un sintomo. Eliminarlo è indispensabile. Ma per guarire non basta.