“The Epstein client list? Sitting on my desk right now to review…”. La lista dei clienti di Jeffrey Epstein? È in questo momento sulla mia scrivania pronta per essere esaminata…”. Così, lo scorso 15 febbraio, Pam Bondi, da solo pochi giorni entrata nel più alto ufficio del Dipartimento alla Giustizia, aveva risposto ad una domanda rivoltale, nel corso d’una intervista televisiva, da un giornalista di FOX News. E l’aveva fatto, la freschissima Attorney General, con un sorriso compiaciuto ed ammiccante, il cui significato era a tutti – ma soprattutto alla più coriacea base trumpista – parsa non solo assolutamente inequivocabile, ma anche inequivocabilmente promettente. Anzi, decisamente rassicurante. Signori, state tranquilli, la pacchia è finita, il castigamatti è arrivato. Allacciate le cinture di sicurezza perché la corsa sta per cominciare. E presto, molto presto, ne vedremo delle belle…

Le “belle” in arrivo erano, in quel tutt’altro che remoto giorno di febbraio, le piccanti, piccantissime rivelazioni, le torbide verità che una élite peccaminosa e fradicia aveva fin lì tenuto nascosta. Ancor meglio: erano – volendo ricorrere ad un’alquanto “giacobina” metafora – molto prossimi ed implacabili colpi di mannaia, teste coronate pronte a cadere nel nome d’una Giustizia finalmente ritrovata e d’una inflessibile “rivoluzionaria” coerenza.

La promessa di pubblicazione degli “Epstein files”, del dossier Epstein, e di quella che, di quel dossier, si preannunciava come la più esplosiva componente – per l’appunto, la “Epstein client list” – era stata, infatti, parte non secondaria, quasi un ritornello, in effetti, della campagna elettorale di Donald Trump. E di quella promessa erano stati particolarmente esagitati propugnatori – oltre alla stessa Pam Bondi, già parte del collegio di difesa che, nel 2019, aveva difeso Donald Trump nel suo primo e nel suo secondo di impeachment – due pittoreschi “pasdaran” trumpiani: Kash Patel e Dan Bongino. Il primo autore di un libro il cui titolo “Government Gangsters” già era, di per sé, un programma. Il secondo un esagitato “host” radiofonico della destra più estrema. Entrambi, come Pam Bondi, trumpisti d’acciaio. Ed entrambi infaticabili e dichiaratamente “sovversivi” nemici del “Deep State”, dello Stato Profondo che, come una camicia di forza, impedisce all’America di riscattare, via Trump, la sua antica grandezza.

Suicida o “suicidato”?

Un passo indietro per meglio capire. Jeffrey Epstein è il magnate finanziario che, morto il 10 agosto del 2019 in carcere (suicida, come vuole la versione ufficiale, o “suicidato”, come non pochi pensano), aveva a suo tempo creato, per piacer proprio ed altrui, una sorta di harem privato, composto di giovanissime (e spesso minorenni) ragazze da lui reclutate con false promesse e con la collaborazione della sua compagna vita, Ghislaine Maxwell (erede del famoso media-moghul britannico Robert Maxwell (anche lui morto in molto misteriose circostanze a bordo del suo yacht, nel 1991). Per quell’harem – che Epstein usava come uno strumento di public relations e gestiva con grande mobilità, di magione in magione, a bordo di un jet privato e di svariati yacht, ma, soprattutto, nel suo atollo privato nelle Isole Vergini – era, tra la fine degli anni ’90 ed il 2019, anno dell’arresto del tenutario, passato mezzo mondo. O, per meglio dire, una buona metà del “mondo che conta”: grandi imprenditori, uomini politici d’ogni colore, divi dello spettacolo, ricchi e famosi d’ogni risma. Tutti metaforicamente coronati (o effettivamente coronati, come il principe Andrew, oggi spogliato d’ogni titolo). Tutti pronti a cogliere, in quella sorta di eden per miliardari, il frutto proibito che la giustizia avrebbe più tardi trattato, come la legge impone, per ciò che in effetti era: un clamoroso caso di pedofilia. Tutti felici. E tutti, ovviamente, da Epstein ricattabili.

Le cronache raccontano come di fronte alla Giustizia – o a quella che ufficialmente porta questo nome – Jeffrey Epstein già fosse finito diverse volte, sempre in Florida, tra il 2005 ed il 2009, sempre per reati connessi al “favoreggiamento della prostituzione”. E come sempre se la fosse cavata con un buffetto di rimprovero (un paio di condanne e pochi mesi da scontare ai domiciliari o in carceri di minima sicurezza), grazie soprattutto ai buoni uffici dell’allora Attorney General dello Stato, quell’Alex Acosta che più tardi, vinte le elezioni presidenziali nel 2016, Donald Trump avrebbe reclutato nel suo primo governo come Labor Secretary, segretario al lavoro. Piccoli inconvenienti che non avevano interrotto il processo di reclutamento e rivendita. Fino al 2018, quando, a livello federale, erano partite le indagini che avrebbero portato, un anno dopo, al suo definitivo arresto ed alla sua misteriosa morte alla vigilia d’un processo che molti avevano, in alto ed altissimo loco, ragione di temere.

Questo è il presupposto storico della storia. E qui affondano le radici degli “Epstein files” e della “Epstein list”, da Pam Bondi trovati a febbraio, sulla sua scrivania di novella Attorney General. Pronti ad essere aperti ed al mondo rivelati, grazie al fatto che, per volontà dell’elettorato, Donald Trump, era tornato alla Casa Bianca finalmente libero dai lacci e lacciuoli nella sua prima ronda impostigli del vecchio ed ormai defunto establishment repubblicano Trump poteva ora formare un governo “tutto suo”. Un governo nel quale la fedeltà al grande capo era la prima (ed in non pochi casi l’unica) condizione d’accesso ai posti di governo. Con particolare riguardo alle posizioni – quelle dove si amministra la Giustizia – bisognose della più piena ed all’occorrenza feroce forma di fedeltà: il sicariato.

Alla testa del DOJ (Department of Justice) c’era ora, per l’appunto Pam Bondi, l’implacabile avvocatessa che già era stata visibilissima parte del collegio di difesa di Donald Trump in entrambi i suoi processi di impeachment. Ed il cui trumpismo già aveva più che brillantemente passato la prova del fuoco allorquando, nel 2013, da Attorney General dello Stato della Florida, aveva – dopo aver ricevuto dal futuro presidente una donazione di 25.000 dollari – assassinato sul nascere una inchiesta sulla “Trump University” (impresa truffaldina il cui scopo era insegnare l’unica scienza che, nella visione trumpiana, vale la pena apprendere: l’arte di diventar ricchi”). Più tardi riaccesa nello Stato di New York, quell’inchiesta era poi stata chiusa da Trump con un accordo extragiuziario, sborsando 25 milioni di dollari, a titolo di risarcimento, a ciascuno dei denuncianti truffati.

Kash Patel, il grande vendicatore che, nel nome di Trump, aveva giurato di distruggere il “Deep State”, era ora alla testa di quello che dello “Stato Profondo” era, a suo dire, il primo e più letale braccio repressivo: l’FBI. Ed al suo fianco c’era, nelle vesti di vice, proprio Dan Bongino, il Catone radiofonico che la pubblicazione del “dossier Epstein” aveva, per anni, sventolato come una sacra bandiera. Tutti e tre – Bondi, Patel e Bongino – pronti, come si è poi dimostrato, a servire Trump seguendo quella che, del sicariato, è la regola base: vai e uccidi. Ovvero: io ti do il nome e tu mi trovi il crimine.

Tempi duri, durissimi si preannunciavano dunque, dopo gli anni di colpevole silenzio della presidenza Biden, per gli opulenti frequentatori dell’harem del defunto (molto opportunamente defunto) Jeffrey Epstein (qualche nome, tanto per gradire: l’ex presidente Bill Clinton, Larry Summers, già segretario al Tesoro e già presidente della Harvard University, il già citato e “scoronato” principe Andrew, Bill Gates, Peter Thiel (fondatore di Paypal e CEO di Palantir, nonché grande mentore della carriera politica di J.D. Vance, l’attuale vicepresidente), l’ex primo ministro israeliano Ehud Barak e via elencando…

“Circolare, circolare, non c’è niente da vedere….”

Questo lo scorso febbraio, quando il sol dell’avvenire trumpiano appena aveva cominciato a sorgere sulle rovine – parole di Donald Trump – dei quattro anni di presidenza Biden. Fast forward di quattro mesi. Adesso siamo a luglio. Gli “Epstein files” che a febbraio giacevano, ancora intonsi, sulla scrivania della nuova Attorney General sono stati ora debitamente aperti ed esaminati. E tanto Pam Bondi, quanto la dinamica coppia da Trump posta alla guida del FBI s’ apprestano a comunicare al mondo i risultati della ricerca. Risultati che – stop al rullo dei tamburi – si possono tranquillamente riassumere nella più tipica delle frasi che gli agenti di polizia usano rivolgere ai curiosi che si assiepano attorno alla scena d’un incidente o di un qualsivoglia crimine: circolare, circolare, non c’è niente da vedere.

Niente da vedere? Si, niente da vedere. Kash Patel e Dan Bongino sono, dopo approfonditissime indagini, giunti – e giunti al di là d’ogni proverbiale ragionevole dubbio – alla conclusione che la morte di Jeffery Epstein è davvero dovuta a suicidio. E Pam Bondi ora assicura che, in quel mastodontico dossier, non v’è traccia alcuna di “liste di clienti”. Nessuna bomba, nessun mortaretto, nessun ricatto, nessun crimine se non quelli commessi dal suicida, nessun sospetto, nessuno spiffero, pettegolezzo o maldicenza. Niente di niente. E chiunque voglia, a questo punto, insistere nella richiesta di rendere pubblica quella gigantesca ma inutile montagna di dati – cosa che prevedibilmente i democratici hanno all’istante cominciato a fare con altissime grida – non può avere che un deprecabile scopo: quello di distrarre l’attenzione dai mirabolanti successi fin qui conseguiti, in solo pochi mesi di governo, dal più grande presidente della storia americana. Lui, Donald J. Trump.

Che cosa è successo? Come e perché le parti si sono tanto repentinamente ribaltate? Com’è possibile che sia ora il Partito Democratico a reclamare la pubblicazione del dossier dal quale doveva esser distrutto, mentre Donald Trump va, direttamente o per bocca dei suoi sicari al governo, definendo quel dossier e l’intero “Epstein Affair” – fino a ieri destinato ad apporre l’ultimo chiodo nella bara del vecchio “Deep State” di marca democratica e “woke” – come un accumulo di falsità, anzi come un “democratic hoax”, una burla, un complotto ordito contro di lui e contro l’America che lui ha “fatto tornare grande”?

Vade retro, Epstein. Per quale ragione – ha lo scorso luglio tuonato Trump su TruthSocial nella sua consueta, sgangheratissima prosa – i ‘fake-news media “stanno dando pubblicità ai file scritti da Obama, dalla corrotta Hillary, da Comey (ex capo del FBI n.d.r.), da Brennan (ex capo della CIA n.d.r.), dai perdenti e criminali dell’amministrazione Biden, che hanno truffato il mondo con la Russia, la Russia, la bufala russa, 51 agenti dell’ ‘ intelligence”, “IL PORTATILE DALL’INFERNO” e altro ancora? Hanno creato gli Epstein Files, proprio come hanno creato il FALSO Dossier Hillary Clinton/Christopher Steele che hanno usato su di me, e ora i miei cosiddetti ‘amici’ (i repubblicani che ancora chiedono la pubblicazione degli Epstein files n.d.r.) stanno giocando proprio nelle loro mani…”.

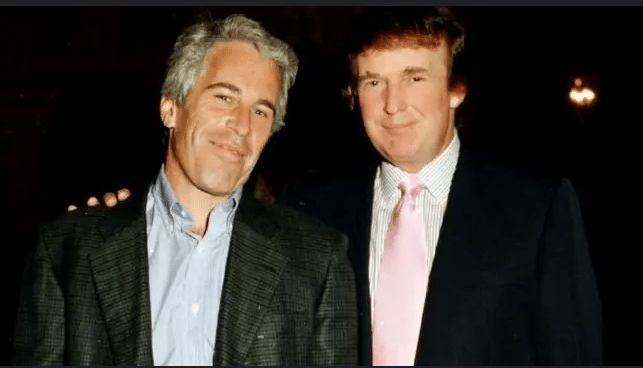

A ribaltare ogni cosa è stata, in realtà – e qui sta il primo paradosso che domina l’intera storia – la più prevedibile ed ovvia delle cose. Come già fine maggio la molto solerte Pam Bondi s’era – violando ogni regola etica – premurata a comunicare al grande capo, il nome di Donald Trump non solo “appariva” negli “Epstein files”, ma era, di quel voluminoso dossier, una sorta di colonna sonora. Appariva ovunque, sullo sfondo o in prima linea. In close up, o in campo largo era sempre lì, ben alla vista. Fosse stato quel dossier la stanza d’un appartamento, il nome di Donald Trump ne sarebbe stato la tappezzeria. E non poteva essere altrimenti considerato che – cosa più che risaputa e molto ampiamente a suo tempo documentata dalle cronache mondane e non – i due erano stati per molti anni, come si usa dire, “pappa e ciccia”. Amici ed amici intimi.

Ci sono, senza bisogno alcuno di frugare negli “Epstein files”, una quantità di foto in proposito. Ci sono interviste. In una – a suo tempo pubblicata da Vanity Fair nel 2001, Epstein definisce Trump, “my best friend”, il mio migliora amico. E lo stesso Trump in una famosa ed alquanto rivelatrice dichiarazione rilasciata al New York Magazine nel 2002, questo dice di Epstein: “Un gran tipo. Ed è un gran divertimento stare con lui. Jeff ama le belle donne quanto me. Particolarmente quelle della variante più giovane”.

Belle donne “della variante più giovane”

Amici e compagni di bisboccia – a New York o a Palm Beach, in Florida, dove entrambi possedevano principesche magioni – Jeff e Don erano in quegli anni. E tali – anche se ora Donald vuol far passare tutto questo come una molto formale, tiepida ed amorfa relazione tra “vicini di casa” – erano rimasti fino al 2006, quando a dividerli era stata la disputa attorno a una proprietà in vendita a Palm Beach da entrambi per ragioni puramente speculative ambita. L’amicizia era a quel punto svanita, ma il comune amore per le belle donne “della variante più giovane” è ovviamente rimasta.

Trump ed Epstein a tutti gli effetti erano – e tali sono rimasti anche dopo il litigio per ragioni che nulla avevano a che far con l’etica, virtù ad entrambi sconosciuta – due facce dello stesso mondo, due riflessi della medesima Weltanschauung, d’una uniforme visione del mondo e della vita. Il che pone un’inevitabile domanda. Per quale ragione, considerati questi notissimi precedenti, Donald Trump ha, nel corso della sua campagna elettorale, non solo permesso, ma incoraggiato le promesse di implacabile e definitiva giustizia aggrumatesi attorno all’esistenza degli “Epstein files”?

Rispondere, data l’assurdità basica della vicenda, non è ovviamente facile. Ma qualcosa che assomiglia ad una logica nella baraonda di questa follia, in realtà, traspare. Ed è riassumibile in una parola: “pedofilia”.

Perché pedofilia? Perché della pedofilia Jeffrey Epstein è diventato, in virtù del clamore del suo caso, il più riconosciuto simbolo. E perché proprio la pedofilia è, in quanto il più sordido ed infimo dei peccati, quel che, in una forma di manicheismo estremo, la base del trumpismo, vede di fronte a sé. Non avversari politici da combattere, foss’anche con ferocia, ma mostri da distruggere. Molti ricorderanno quello che, a suo tempo, venne dalle cronache archiviato sotto il nome di “Pizzagate”. Un uomo, nel pieno della campagna presidenziale del 2016, si presentò armato fino a denti in una pizzeria di Washington D.C., reclamando la immediata liberazione “dei bambini prigionieri in cantina”. Non c’era in quella pizzeria alcun bambino prigioniero. Pare anzi, che non vi fosse neppure una cantina. Ma di questo il “liberatore” armato s’era convinto percorrendo in rete i territori di quella che un tempo si chiamava “the lunatic right”, la destra più folle: che Hillary fosse, in quanto leader del Partito democratico, alla testa d’una cricca di satanici pedofili, intenti a rapire ed uccidere bambini per abbeverarsi del loro sangue. E che lì, in quella pizzeria si stesse, per sua volontà, consumando l’infamia.

Cose da pazzi? Certo. Ma pazzi d’una pazzia che oggi, in un Partito Repubblicano trasfiguratosi nel culto di Donald Trump, va sempre più terribilmente assomigliando alla normalità. In tutte le più o meno “oceaniche” adunate di Donald Trump s’avverte, da tempo, la presenza d’una “Q” che sta per QAnon, il nome d’una setta cospirativa – setta che sempre più va presentandosi come vera e propria e più che legittima corrente politica – le cui filosofia è, per l’appunto, quella che ha nove anni fa spinto il “liberatore” di Washington a fare irruzione nella pizzeria. Il mondo è oggi nelle mani d’una setta satanica, ,on da esseri umani, ma da rettili che, provenienti da altri pianeti, rubano bambini per nutrirsi del loro sangue e sacrificarli in diabolici cerimoniali. E Donald Trump è, in questo quadro, il provvidenziale demiurgo, il messia da Dio inviato per cancellare tanto orrore.

Nel 2021 una inchiesta ha rivelato come il 15 per cento dei cittadini registrati come repubblicani – percentuale mostruosa se si considera il contenuto del messaggio di QAnon – sia convinta che le teorie di cui sopra siano “sostanzialmente corrette”. E tempo fa Donald Trump così aveva risposto ad un cronista che gli chiedeva che cosa pensasse delle idee di questi suoi tanto fedeli seguaci: “They love me very much”. Mi amano molto, aveva detto. E tanto, evidentemente, gli bastava.

Regger bordone – contro i suoi stessi interessi come ancor oggi sosteneva un editoriale del Wall Street Journal – alla pantomima degli “Epstein files” e della correlata “Epstein client list” è presumibilmente stato un modo per alimentare questa perversa ma molto solida (religiosamente solida) forma d’amore, nell’evidente convinzione che il ruolo messianico a lui riconosciuto dallo “zoccolo duro” – chiamiamolo così rubando una espressione cara al politicese italiano – della sua base politica lo mettesse al riparo da qualsivoglia contraccolpo. Ma così non è stato. Dopo il “qui non c’è niente da vedere” all’unisono proclamato, a luglio, dal trio Bondi-Patel-Bongino, quella che, per mesi era stata presentata come la accecante luce d’una clamorosa verità – assolutamente implicita nel silenzioso, ma inequivocabilmente ammiccante “ne vedremo delle belle” di Pam Bondi nel febbraio scorso – si è all’istante trasformata nel più classico, ovvio e tenebroso dei “cover-up”. Con Donald Trump che, dal suo social, inveiva contro quanti, nel mondo MAGA, ancora reclamavano la pubblicazione del l’intero dossier. E con Todd Blanche, già avvocato personale di Donald Trump ed ora “inviato special” del Department of Justiice, in tutta fretta inviato nel carcere di Tallahassee, in Florida, dove si trovava, condannata a 20 anni, Ghislaine Maxwell, compagna di vita, grande collaboratrice di Jeffrey Epstein e, in quanto tale, ovvia depositaria d’ogni suo segreto.

Tutti innocenti, nessuno innocente

Si sono incontrati, Blanche e Ghislaine. Ed al termine dell’incontro quest’ultima ha diffuso, lo scorso agosto, una molto spontanea dichiarazione con la quale completamente scagionava Donald Trump da ogni colpa e da ogni sospetto. Lo scagionava, in realtà, a dispetto d’una molto perentoria dichiarazione d’innocenza, in termini alquanto relativi. Nel senso che Ghislaine scagionava tutti: non solo Trump, ma anche se stessa ed il medesimo Jeffrey Epstein. Tutti innocenti, tutti ignari ed immacolati. Tutti vittime. E scagionando tutti, all’atto pratico, non scagionava nessuno. Ricevendo tuttavia, appena due giorni più tardi – la vita è da sempre piena di curiose coincidenze – il regalo d’un ordine di trasferimento in un carcere di minima, anzi, di minimissima sicurezza. Dove a quanto pare si sta ora godendo la vita, servita e venerata dai secondini, in attesa – sostengono le solite malelingue – d’un perdono presidenziale, che arriverà puntuale, non appena si siano, oltre le inesistenti sbarre di quella dorata prigione, calmate le acque del “caso Epstein”.

Come andrà a finire, anzi, come sta finendo (o cominciando) questo cover-up? Impossibile pronosticarlo. Ma questo già su può dire. Un altro dei grandi paradossi di questa vicenda sta nel fatto che, a dispetto del più che giustificato scandalo provocato dal suddetto cover-up, estremamente remota è la possibilità che, finalmente rivelati (se mai saranno rivelati) tutti i contenuti degli “Epstein files”, emerga, nei confronti di Donald Trump, qualche attività penalmente rilevante. E questo per una semplicissima ragione. Prima di arrivare sulla scrivania di Pam Bondi, quel dossier era stato per quattro lunghi anni su quella di Merrick Garland, il molto prudente e moderato Attorney General dei tempi di Joe Biden – sì quello che la retorica trumpiana descrive, sfidando il ridicolo, come un feroce agente di multipli ‘cacce alle streghe” – senza che mai venisse ventilata la possibilità di indagini o, ancor meno, incriminazioni a tal proposito.

No, Trump – al quale, peraltro, una super-conservatrice Corte suprema ha tempo fa garantito una pressoché assoluta immunità – non finirà di fronte a un tribunale per via del dossier Epstein al quale, come detto sopra, il suo nome fa da tappezzeria. Ma da quei file – esista o non esista la famosa “Epstein client list” – egualmente già va emergendo qualcosa di più profondo e pericoloso d’un reato penalmente giudicabile.

Dopo la decisione di mantener segreto quel dossier che nulla rivelava – anzi che, come ha sostenuto Donald Trump sui suoi social non era che un alquanto “boring”, tedioso cumulo di carta straccia dai democratici usato per infangare la sua presidenza – non poche indiscrezioni sono filtrate, a dispetto del molto tenace “catenaccio” praticato dai repubblicani. I quali in alternativa alla piena pubblicazione del dossier reclamata dai democratici e da non pochi esponenti del summenzionato “zoccolo duro” in versione MAGA, hanno nelle ultime settimane, in una patetica simulazione di “trasparenza”, diffuso decine di migliaia di documenti che, per il 97 per cento, già erano pubblici.

Due mesi fa, uno scoop del Wall Street Journal – quotidiano teatro d’una perenne battaglia tra la sua storica serietà professionale ed il sostegno, per ragioni proprietarie e per eredità conservatrice, al molto squinternato stile di governo di Donald Trump – ha rivelato la molto lasciva letterina d’auguri che, nel 2003, Trump aveva inviato al “vicino di casa”, Jeffrey Epstein, per il suo 50esimo compleanno. Letterina sicuramente autentica – anche se Trump l’ha denunciata, in una querela destinata a non andare da nessuna parte, come falsa, reclamando diverse centinaia di milioni dollari di compenso per diffamazione – perché da Trump inequivocabilmente firmata. Ma probabilmente scritta su commissione, con sordida raffinatezza, da una penna ben più sofisticata di quella del 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America (per il quale, molti lo ricorderanno, il rapporto con l’altro sesso si riassume nella frase – “grab them by the pussy”, afferrale per la f…a, contenuta negli “Hollywood Access tapes” di buona memoria).

È, quella letterina, un molto libidinoso inno alla complicità. Contenuta all’interno della siluetta d’un nudo di donna, con la firma trumpiana strategicamente collocata dove di norma si trovano i peli pubici, riporta, quella letterina, un immaginario dialogo tra Trump ed il festeggiato. Dice una voce di fondo: “Deve esserci qualcosa nella vita che vale di più dell’avere ogni cosa. Al che Donald (Donald Trump) replica rivolto a Jeffrey (Jeffrey Epstein): “Si, questa cosa c’è, ma non ti dirò cos’è”. Risposta di Jeffrey: “Né te lo dirò io, perché anch’io so che cos’è”. Di nuovo Donald: “Noi abbiamo in comune molte cose”. Jeffrey:” È vero, prova a pensarci”. Donald: “Gli enigmi non invecchiano mai, ci hai fatto caso?”. Jeffrey: “Questo mi è apparso chiaro l’ultima volta che ti ho visto”. Donald: “Un amico è una splendida cosa. Buon compleanno, e possa ogni nuovo giorno portare un meraviglioso segreto”.

“Il cane che non ha abbaiato è Trump”

Solo qualche giorno fa – estratti dai membri democratici del House Oversight Committee da un’amorfa massa di oltre 20.000 documenti diffusi dal comitato, molte inedite email di Jeffrey Epstein sono venute alla luce ridando fiato ad uno scandalo che Trump probabilmente pensava ormai assopito. In una di queste e-mail, rivolgendosi a Ghislaine Maxwell, nel 2017, Epstein afferma: “Voglio che tu sappia che il cane che non ha abbaiato è Trump” ricordandole come quel medesimo Trump abbia a suo tempo “passato ore in casa sua, in compagnia di (nome cancellato di una delle vittime dei traffici sessuali di Epstein)”.

Che cosa tutto questo in pratica significhi – che cosa il cane Trump dovesse ”abbaiare“ – non è chiaro. Né è chiaro che cosa sia accaduto nelle ore da Trump trascorse in casa di Epstein insieme alla innominata vittima (che pare essere Virginia Giufre, giovanissima assistente fisioterapista a suo tempo da Epstein reclutata proprio nella SPA di Mar-a-Lago, la reggia floridiana di Trump. Virginia, morta suicida lo scorso aprile a 41 anni, ha scritto un libro di memorie, nel quale in nessun momento accenna ad abusi subiti da Donald Trump).

Di certo ci sono, in questa storia, due cose. La prima: non v’è traccia, in nessuna delle e mail pubblicate, di quelli che in gergo si chiamano “smoking gun”, pistole fumanti, inequivocabili prove d’un reato. Nei suoi messaggi Epstein dialoga con molte persone. In particolare, con il giornalista Michael Wolff, autore di un libro – “Fire and Fury” – che racconta “dall’interno” le magagne della prima presidenza Trump (ma anche con Larry Summers, il già citato e molto da lui frequentato ex presidente di Harvard) e con altri giornalisti). E da pressoché tutti questi messaggi, molti dei quali scritti nel 2016, durante la prima campagna presidenziale di Trump, emerge una piuttosto ovvia verità: “Of course Trump knew of the girls”, Ovviamente Trump sapeva delle ragazze. E ovviamente, se rivelata, questa ovvietà potrebbe, ripete Epstein nei suoi scambi con Michael Wollff, affondare le ambizioni politiche dell’ex amico, spesso ridicolizzato. Ed in una occasione descritto mentre, nella casa di Epstein, va per l’eccitazione a sbattere con il naso contro la vetrata di una porta, mentre arrapatissimo rimira “le ragazze che nuotavano”, presumibilmente nude, nella piscina. Questo si trova nei messaggi. Non le prove di un delitto, ma la prova di qualcosa che di un delitto è forse più grave e duraturo: la più intima, “umana” sostanza della personalità del 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Gli Epstein files sono diventati, per Donald Trump, una sorta di malattia cronica, una macchia permanente sulla sua cravatta rossa d’ordinanza, un cornetto che spunta beffardo, visibilissimo e non estirpabile tra i suoi biondi capelli trapiantati

Ed è proprio per questo – seconda certezza – che, a dispetto della improbabilità di prove incriminanti contro di lui, Donald Trump, non vuole, assolutamente non vuole, che gli Epstein files vengano pubblicati nella loro interezza. Ed è per questo che va in queste ore minacciando i “MAGA-rebels” che, nel nome della lotta al globale mostro pedofilo, continuano, in combutta con i democratici, a chiedere trasparenza.

Trump non vuole la pubblicazione di quel dossier – e questo è l’ultimo sordido paradosso di questa sordida storia – proprio perché quei file non rivelano nulla di nuovo. Nulla che già non sia, in tutta la sua evidenza, sotto gli occhi di tutti, una verità nascosta proprio per ce la troviamo di fronte, senza schermi, ad ogni ora del giorno.

“Nella mia vita – scrive Jeffery Epstein in un messaggio indirizzato a Thomas Landon, già cronista finanziario del New York Times – ho incontrato molta gente malvagia. Ma nessuna malvagia come Donald Trump. Non c’è nel suo corpo, una sola cellula di decenza”.

Quest’uomo senza una sola cellula di decenza è oggi, eletto dal popolo, alla testa della più ricca e potente nazione del pianeta. Se qualcuno riesce a rimirare questa verità nascosta alla luce del sole senza che gli venga la pelle d’oca, è perché, evidentemente, ha perso contatto con le cose di questo mondo.