Un nuovo giorno, un nuovo morto ammazzato. E ad ogni nuovo morto ammazzato, una nuova menzogna. Stessi assassini, stessi impostori. Stessi luoghi, stesse circostanze, E stessi metodi, in un rossiniano crescendo di ferocia.

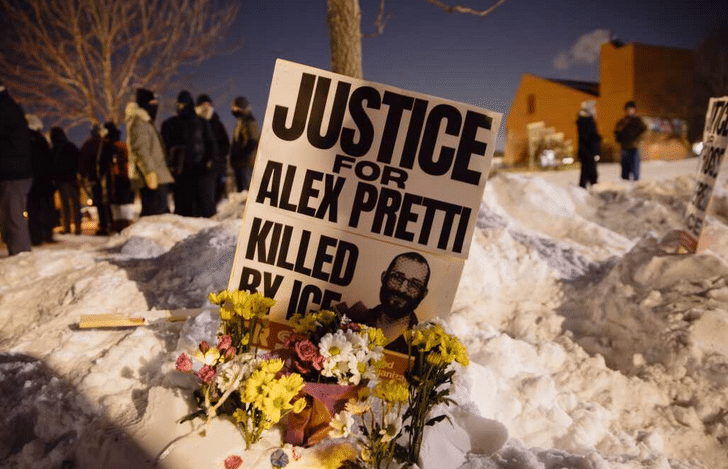

Il nuovo giorno è sabato scorso, 24 gennaio. Il luogo è, ancora una volta, Minneapolis. Ed il nuovo morto ammazzato si chiama Alex Jeffrey Pretti, 37enne anche lui, come Renee Good, la donna assassinata alla guida della sua auto solo due settimane fa. Era di professione infermiere, Alex. E lavorava – da tuti ricordato con grande affetto – nel reparto di terapia intensiva della locale Clinica del Veterans Affairs (la struttura che gestisce l’assistenza medica ai militari). Ed anche stavolta gli assassini sono – in una nuova ed ancor più inequivocabile esecuzione a sangue freddo – gli sgherri dell’ICE, la vecchia polizia di frontiera da Donald Trump trasformata in una super finanziata ed impune armata di tagliagole mascherati, reclutati in massa senza addestramento alcuno, ma con la prospettiva di molto generosi salari e, soprattutto, con la garanzia di poter menar le mani a piacimento ovunque incontrino qualcuno che, per il colore della pelle, per l’accento, o per le mansioni che svolge appaia come uno di quegli “illegal aliens” (tutti “stupratori, assassini, delinquenti e malati di mente” che – parole di Donald Trump – “avvelenano il sangue della Nazione”.

La strategia militare di questa grande operazione di “pulizia etnica” che, essa sì, sta avvelenando la vita, non solo di Minneapolis, ma di molte altre metropoli, è quella classica del rastrellamento. Casa per casa, grande magazzino per grande magazzino, ristorante per ristorante per ristorante, pronti ad audacemente affrontare, nel nome di una “Patria ritrovata”, lavapiatti ed imbianchini, addetti alle pulizie, manovali, muratori, braccianti agricoli. Il tutto con molta più attenzione al “alien” che all’ “illegal”. Nel senso che chi ha un aspetto da immigrato – pelle scura, accento straniero – va preventivamente qualificato come nemico. Moltissimi, infatti, sono i cittadini americani, o, comunque, immigrati con i documenti in regola finiti nella rete e deportati. Significativo dettaglio: gran parte delle retate dell’ICE si svolgono all’entrata dei tribunali, dove, per l’appunto, gli immigrati si recano per “mettersi in regola”.

Slogan presi in prestito dal Ku Klux Klan

A chi fa appello questa questa campagna di reclutamento? Chi sono i nuovi arruolati (più di 20.000). Già di per sé piuttosto ovvia, la “ideologia” dell’operazione diventa chiarissima allorquando si dà un’occhiata agli slogan dall’ICE usati nella sua propaganda on line. Il più ripetuto è “Which Way American Man?”, da quale parte, uomo americano,scopertamente ispirato al titolo d’un libraccio di 700 pagine (“Which Way Western Man”) che, scritto nel 1978 da William Galey Simpson, un dichiarato neo-nazista, è diventato un classico per la destra più estrema, razzista ed antisemita. Un altro slogan – irresistibile esca per ogni suprematista bianco – è “Defend the Homeland, America for Americans”, difendi la Patria, America per gli Americani, tratta pari pari dal più classico armamentario del Ku Klux Klan. O, ancora, il verso “We’ll have our home again” riavremo la nostra casa, titolo di quello che è diventato l’inno dei Proud Boys, gli squadristi para-fascisti che, oggi tutti liberi grazie al perdono di Donald Trump, furono tra i protagonisti dell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

Da questo sottobosco vengono gli assassini. E è da queste tenebre che, con assoluta naturalezza, sgorgano le menzogne sovrapponendosi, inalterabili ed impudenti, alla verità. Tutto uguale, tutto già visto. Visto e sentito.

Come nel caso della “terrorista domestica” Renee Good lo scorso 7 gennaio, anche nel caso di Alex Pretti, tutto è sotto gli occhi di tutti. Ogni immagine, ogni video, ogni sequenza, quale che sia la sua angolatura, ogni testimonianza ha sancito – molto al di là di qualsivoglia “ragionevole dubbio”, una semplicissima, solare verità. In nessun momento, due settimane fa, Renee Good aveva tentato, come ancor oggi vuole la versione ufficiale degli eventi, tentato di investire l’agente che l’ha trucidata. Ed in nessun momento Alex Pretti ha minacciato di “massacrare” con la pistola che portava addosso gli agenti mascherati che lo hanno, mentre si trovava a terra, crivellato di colpi.

Alex era, raccontano le cronache, un cittadino americano dalla immacolata fedina penale. Era anzi, come tutti lo descrivono e come la sua professione per molti aspetti suggerisce, un uomo mite – evangelicamente “mansueto” verrebbe da dire, rievocando il Discorso della Montagna – che amava aiutare il prossimo suo. La pistola la portava grazie ad un legalissimo porto d’armi e ad una legge – difesa con sacro furore proprio dalla destra più a destra – che consente ai cittadini del Minnesota con porto d’armi di circolare ovunque armati. Alex Pretti è entrato in collisione con gli agenti mascherati dell’ICE perché stava filmando, cellulare in mano, una loro aggressione ad una giovane donna. Ed a sua volta aggredito, picchiato e steso al suolo, in nessuno momento – assolutamente in nessun momento – ha tentato di estrarre l’arma. Anzi, le immagini inequivocabilmente mostrano come uno degli agenti che lo picchiavano già si fosse impossessato di quella pistola (togliendola da un tasca o a da una fondina non è chiaro).

Non c’è, non può esserci, dubbio alcuno. Quando gli hanno sparato – e gli hanno sparato, pare, almeno una mezza dozzina di volte – Alex era, a tutti gli effetti, un uomo inerme ed difeso. Ancor prima di morire ammazzato, era una vittima e soltanto una vittima. E nessuno può, alla luce dei fatti, affermare il contrario.

Assassini liberi, vittime indagate

Nessuno, ovviamente, tranne Trump che – in quello che è ormai, anzi,è da sempre, un suo marchio di fabbrica– anche stavolta non ha esitato a trasformare, direttamente o attraverso i suoi cortigiani, la più sfrontata delle menzogne in una inappellabile verità di Stato. Come già lo scorso 7 gennaio, quel che si è consumato sabato scorso a Minneapolis è stato solo e soltanto un legittimo, anzi, un eroico atto di difesa da un attacco terroristico. Nessuna indagine sulla sua morte verrà consentita (alla polizia di Minneapolis è stato vietato ogni accesso alla scena del delitto). E ad essere indagati saranno, al contrario, tutti coloro che – cominciando con il governatore dello Stato e con il sindaco di Minneapolis – oggi fiancheggiano le azioni terroristiche che ostacolano le patriottiche attività dell’ICE.

Sorge a questo punto una domanda: a che cosa assomiglia, che cosa ricorda, l’America trumpiana oggi sanguinosamente all’opera in quel di Minneapolis? Ed a quali conclusione conducono, se davvero esistono, questi ricordi e queste somiglianze?

A trovare una adeguata – e solo apparentemente paradossate – risposta, aiuta la contemporaneità tra gli omicidi perpetrati dagli sbirri dell’ICE in Minnesota e le vicende che, in questo inizio del 2026, hanno portato, al termine d’una mastodontica operazione militare ed in violazione d’ogni norma del diritto internazionale, alla cattura di Nicolás Maduro, presidente eletto con frode, ma comunque vigente. della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Evento, questo, da non pochi celebrata come la caduta d’un tiranno, a dispetto del fatto che – con la sola, ovvia eccezione di Maduro – l’intero governo venezuelano sia rimasto, al comando della chavista DOC Delcy Rodríguez, non solo al suo posto, ma anche in una relazione di molto petrolifera armonia con il governo USA. E con Trump pronto a lasciare in panchina la vera vincitrice delle elezioni presidenziali del luglio 2024, Maria Corina Machado. E questo a dispetto della tristissima, umiliante cerimonia con la quale quest’ultima gli ha, giorni fa, consegnato il suo premio Nobel per la Pace.

Come nel Venezuela di capitan Cabello

Qual è dunque la similitudine, qual è il ricordo – abbastanza remoto, ma chiarissimo – che questa coincidenza d’eventi ha rievocato? Correva l’anno 2014. Nicolás Maduro, ‘apostolo” e designato erede del “comandante eterno” Hugo Chávez, ucciso un anno prima dal cancro in un ospedale cubano, aveva da poco consumato la sua prima e già fraudolenta vittoria elettorale. Ragion per la quale nel Paese infuriava la protesta – la cosiddetta “guarimba” – duramente repressa dalle forze militari (polizia, Guardia Nacionál, esercito ) e paramilitare (collectivos, FAES).

La mattina19 febbraio, in quel della Candelaria, a Caracas, Alejandro Márquez, 43 anni, di professione ingegnere e fervente antichavista, stava filmando con il suo cellulare le violente cariche ed i pestaggi con i quali la Guardia Nacional cercava di smantellare una delle barricate da lui e dai suoi compagni erette nel quartiere. Individuato da alcuni miliziani, Alejandro aveva cercato di scappare, ma era stato raggiunto, bloccato e pestato a sangue, fino a sfondargli il cranio. Due giorni dopo era morto all’ospedale, senza aver mai ripreso conoscenza. O, almeno, questo era quello che, in estrema sintesi, avevano immediatamente riferito tutti i testimoni oculari. E questo era quel che dicevano i – non molti e non molto chiari – video che circolavano in rete.

Un’altra. molto differente (e molto fantasiosamente elaborata) era però stata la storia che, tre giorni più tardi, aveva raccontato Diosdado Cabello, oggi potentissimo – ed ancora saldamente in carica – Ministro degli Interni a carico di tutti gli apparati repressivi, allora altrettanto poderoso presidente della Asamblea Nacional. Lo aveva fatto, Diosdado – da molti considerato il vero “uomo forte” del regime” – non nelle sue vesti istituzionali, bensì in quelle di conduttore televisivo per VTV, la più antica delle reti di Stato, di una trasmissione il cui titolo era, già di per sé, un programma: “Con el mazo dando”. Traduzione libera: menando manganellate.

Dunque, che tipo di manganellata aveva, in quei giorni di 12 anni fa, vibrato il molto nerboruto capitan Cabello? Alejandro Márquez – aveva raccontato di fronte alle telecamere l’allora presidente della AN – non era un qualunque barricadiero “guarimbero”. Era, in realtà un “sicario” al quale era stato affidato il compito di assassinare Nicolás Maduro. E ad ucciderlo erano stati, in realtà, i suoi stessi mandanti, contrariati dal fatto che Márquez non avesse infine commesso il delitto che gli era stato commissionato. Di tutto questo, aveva garantito con molto marziali accenti il capitano, esistevano “prove inoppugnabili”. Ed aveva per questo mostrato la foto d’un gruppo di persone armate di tutto punto ed in abiti mimetici. Uno di loro – sorridente al centro dell’istantanea – era, per l’appunto, Alejandro Márquez. Gli altri, aveva spiegato Cabello, erano i suoi assassini. Tutti ovviamente parte del golpe che, organizzato dalla destra fascista e dall’Impero, aveva in quei giorni la sua punta d’iceberg nelle per nulla spontanee proteste di piazza. Nulla di tutto questo, aveva assicurato il capitano, resterà impunito…

Trump, “venezuelizzatore” d’America

Nel giro di poche ore s’era però saputo – e questa volta davvero con ‘prove inoppugnabili’ – che: 1) quelle foto erano tratte da Facebook, social network abitualmente usato da assassini e cospiratori vari per annunciare (chiamatelo ‘crime sharing’, se vi garba) le proprie malefatte; 2) che Alejandro era, come i suoi presunti assassini, un appassionato di ‘softair’, legalissima pratica sportiva basata su una simulazione di guerra con armi assolutamente innocue. E 3) che proprio nel corso d’una partita di questo sport – cosa immediatamente confermata dalla Federazione Venezuelana di Softair – erano state scattate le foto mostrate durante “Con el mazo dando”. Il sicario ed i suoi mandanti erano tutti rispettabilissimi ed incensurati cittadini, tutti – tutti, ovviamente, tranne il povero Alejandro – pronti ad identificare se stessi.

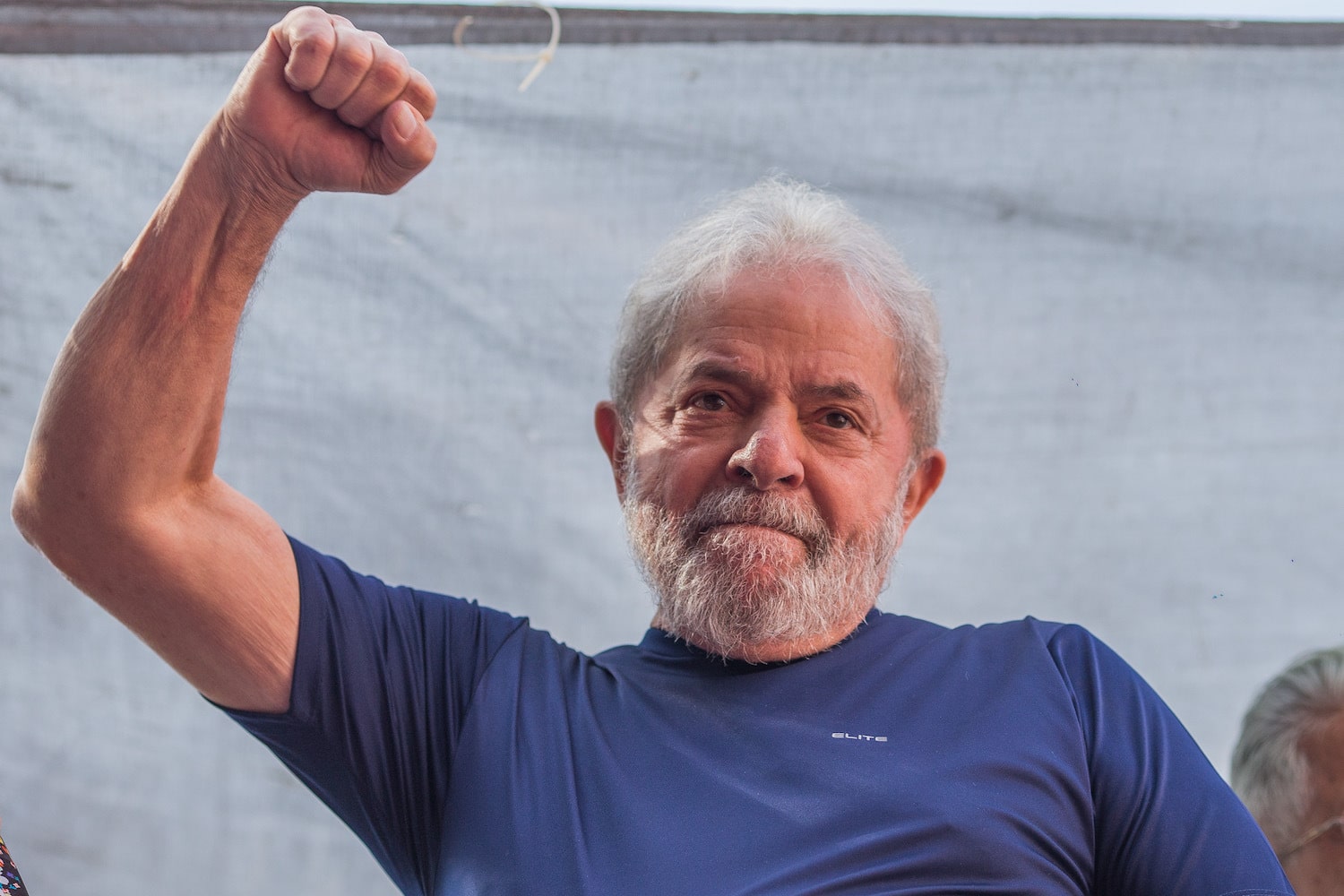

Capitan Cabello, insomma, aveva mentito. Lo aveva fatto in diretta tv e, in perfetta sintonia con il suo personaggio, con tutta la grossolanità che il suo potere garantiva. Nonché con un molto personale tocco d’infamia e con la totale impunità che solo la morte dello stato di diritto può garantire ai potenti. E se in tutto questo a qualcuno par d’intravedere, come riflesse in uno specchio, le immagini di Kristi Noem, segretaria del DHS, che accusa Renee Good d’essere una “terrorista domestica”, o quelle del gran capoccia dell’ICE, Dan Bovino, che spiega come Alex Pretti fosse sul punto di “massacrare” a pistolettate gli agenti dai quali a pistolettate è stato massacrato, non è in alcun modo vittime di un allucinazione.

Parché proprio questo è, in fondo, il messaggio che – in compagnia d’una moltitudine d’altri analoghi ed inequivocabili segnali – in questi giorni viene dalle strade insanguinate Minneapolis. Donald J. Trump non sta “liberando” il Venezuela. Sta, al contrario, un morto dopo l’altro, “venezuelizzando” gli Stati Uniti d’America.