Giusto a titolo d’esempio: ricordate “il fuoco e la furia” che Donald Trump promise alla Nord Corea, prima che la sua surreale e ancora inconclusa storia d’amore con Kim Jong-un(cosa, anche questa, “mai vista prima”) avesse inizio in quel di Singapore?

Bene. Chiamatela, se vi pare, una poetica vendetta della storia (o, quantomeno, della cronaca). Ma proprio così – come qualcosa di “mai visto prima” per la sua assoluta e inaudita inverecondia – è stata dai più definita la performance politica da Trump offerta, in mondo visione, al termine dell’incontro al vertice con Vladimir Putin. Mai prima d’ora s’era visto – per usare le parole del senatore repubblicano John McCain – un presidente Usa “umiliarsi in modo tanto abbietto di fronte a un tiranno”. E mai prima d’ora s’era visto un presidente Usa prendere apertamente le parti d’un capo di Stato straniero (e ostile) negli States ufficialmente accusato d’avere, con azioni dettagliatamente documentate, “attaccato la democrazia americana”. “Mai mi sarei immaginato – ha scritto Jeff Flake, un altro senatore repubblicano – di vedere un giorno un presidente americano presentarsi sul proscenio con un presidente russo e insieme a lui incolpare gli Usa per una aggressione russa. È una vergogna”.

John McCain e Jeff Flake – due rarità in campo repubblicano – hanno sempre avuto con Trump e con il trumpismo una relazione molto contrastata. Ma è un fatto che questa stessa parola, “vergogna”, va ora risuonando, con molto angosciati accenti, anche nei più trumpiani dei territori. Ivi inclusi – cosa fino a ieri assolutamente inimmaginabile – i notiziari e i talk show di Fox News, prima di Helsinki fedelissima cassa di risonanza e, nel contempo, fonte d’ispirazione del Trump-pensiero. Ed è un fatto che il termine “treason” (tradimento della Patria), grazie alla surreale performance finlandese di Donald Trump, ha fatto la sua ricomparsa – cosa che non accadeva, probabilmente dai tempi di Benedict Arnold, quando ancora correva il 18esimo secolo – nel vocabolario politico-giornalistico americano. “Open Treason” titolava ieri, a tutta pagina il Daily News.

E così, Thomas Friedman – un columnist che di norma usa moderatissimi accenti – ha spiegato sul New York Times, parafrasando le parole di Trump, il senso ultimo del summit di Helsinki: “È come se, dopo Pearl Harbour, Franklin D. Roosevelt avesse detto: “Anche noi siamo colpevoli. Le nostre navi ormeggiate alle Hawaii erano una provocazione contro il Giappone. E, a tal proposito: io non ho nulla a che vedere col bombardamento. Dunque, cool it‘”, “diamoci una calmata’”.

Un fatto è certo. Durante la conferenza stampa congiunta di Helsinki, Donald Trump s’è mosso come un cagnolino al guinzaglio di Vladimir Putin o – ciascuno scelga la sua metafora – come uno di quegli orsi che nelle antiche fiere di paese della madre Russia danzavano al comando d’un domatore. E sebbene il presidente Usa non abbia mai fatto negli ultimi due anni mistero alcuno della sua sconfinata ammirazione per il “nuovo zar”, non facile è capire che cosa l’abbia spinto – per usare un’altra metafora, volgarotta ma efficace – a calar le braghe di fronte a Putin con una tanto invereconda e masochistica spettacolarità. O, come ieri ha sottolineato un editoriale del Washington Post, a dare una testimonianza tanto aperta e inequivocabile di quella “collusione” con la Russia di Putin che Trump va quotidianamente negando a fronte delle inchieste che concernono le interferenze russe nelle presidenziali del 2016.

Molti vanno, in queste ore, riesumando i dubbi sullo stato mentale d’un presidente – una “triste, imbarazzante rovina d’uomo” lo definisce sul Washington Post il columnist super-conservatore George Will – incapace di misurare il senso e le conseguenze delle parole che pronuncia. E un po’ tutti tornano sulla questione del “kompromat”, ovvero sulle molto compromettenti informazioni personali e finanziarie che, si dice da tempo, consentirebbero a Putin di muovere Trump come un suo burattino.

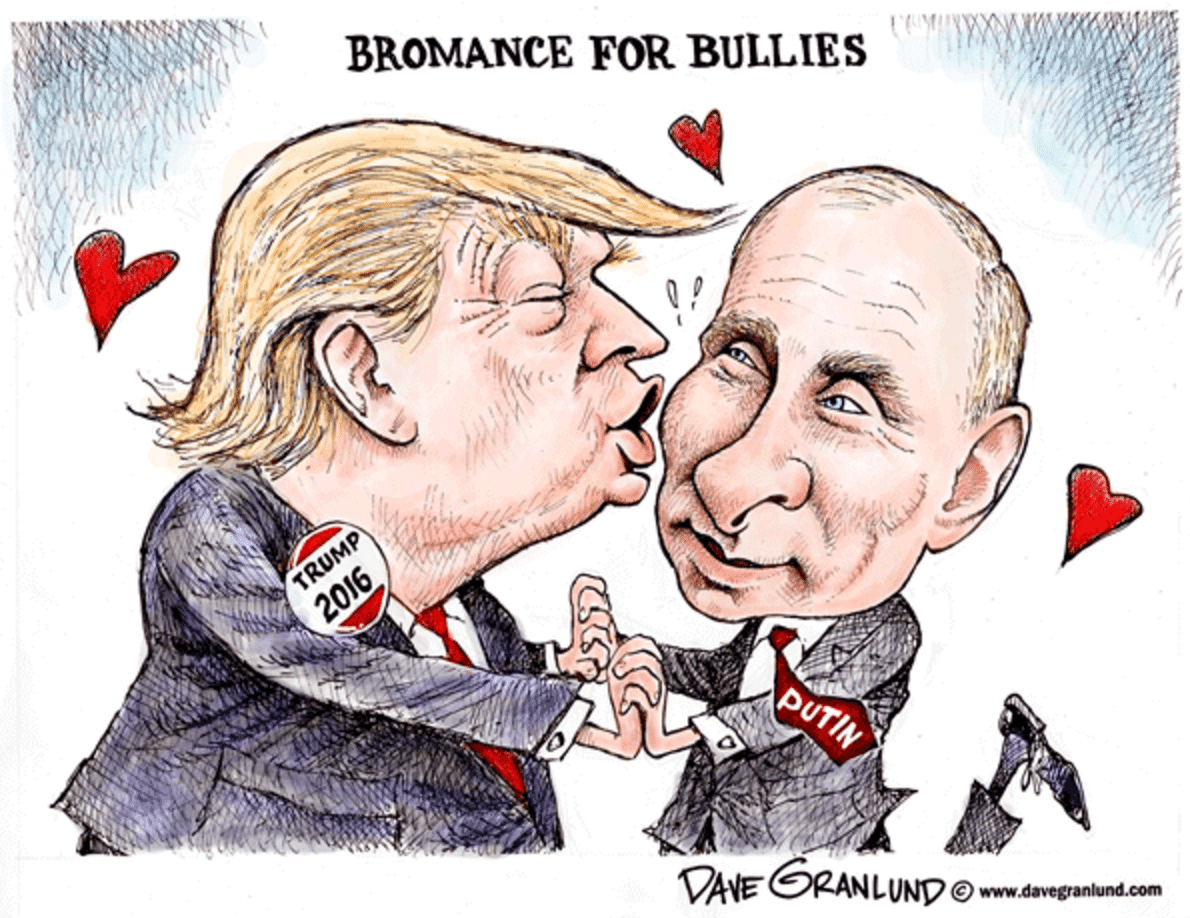

Una storia, questa, ancora tutta da raccontare, ma la cui essenza – un’orribile essenza – già è sotto gli occhi di tutti. Quali che siano i peccati di Trump e i ricatti di Putin, quale che sia lo stato della materia grigia che si cela sotto la chioma biondo-arancio del presidente Usa, ad alimentare la love story tra i due personaggi è, in effetti, soprattutto una cosa: la comune avversione per la democrazia. A dispetto dei più elementari principi di geopolitica, Donald e Vladimir si amano perché stanno, pur con diversi attitudini, diversa intelligenza e diversi obiettivi, giocando la medesima partita a favore del rinascente nazionalismo autoritario. I due “colludono” per rendere il mondo meno libero. Ed è questo, ben oltre Helsinki, il vero scandalo.

P.s.

Sommerso dalle critiche, Donald Trump ha ieri ridicolmente attribuito a un classico “lapsus linguae” – un “non” omesso nel corso d’una frase – la sua ossequiosa difesa della “innocenza” di Putin. Come si usa dire: peggio la toppa dello strappo.